情報セキュリティ

“ウイルスに感染した”という偽警告でサポートに電話するように仕向ける手口に注意

公開日:2016年6月21日

最終更新日:2024年6月24日

独立行政法人情報処理推進機構

技術本部 セキュリティセンター

“ウイルスに感染した”という偽警告でサポートに電話するように仕向ける手口に注意

ー最近ではブラウザの操作を妨害する手口もー

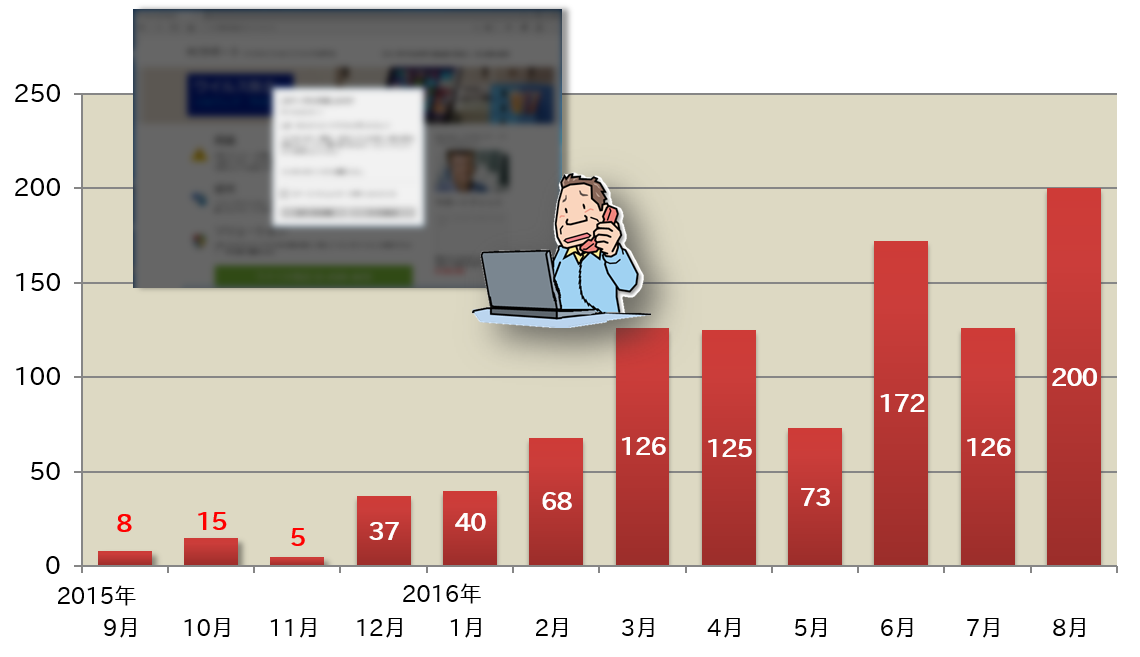

IPAでは2015年8月の呼びかけ(脚注1)で“あなたのコンピュータでウイルスが検出されました”という音声が突然パソコンから流れ、ウイルスを削除するためにサポートの連絡先に電話をかけるよう仕向ける、通称“偽警告”の手口について取り上げました。これに関する相談は昨年末から今年に入り増加の兆しを見せ、3月以降急増(図1)しています。

-

図1:IPAに寄せられた偽警告に関する相談件数の推移( 9月29日更新 )

寄せられた相談によると、ウェブサイトの閲覧中に突然「PCサポート」というページが現れ、音声で「警告 あなたのコンピュータでウイルスが検出されました。…(中略)…提供された電話番号に連絡していただけるまでは、インターネットの使用、ウェブサイトにログインすることやオンライン上での商品の購入はなさらないでください。」と流れます。またポップアップメッセージでも「注意:あなたのコンピュータでウイルスが見つかりました!…(中略)…サポート関係者に繋がるまで、コンピュータやインターネットを使用しないでください。」という警告が表示され、電話をかけるように仕向けます。

中には「表示されたウェブサイトを閉じる(ブラウザを終了させる)ことができない」という相談もあり、パソコンに不慣れな利用者はそれをウイルス感染の影響ではないかと不安を募らせ、思わず表示された番号に電話をしてしまいがちです。IPAが確認した限りでは、実際のウイルス感染はなく、設定によりポップアップメッセージを繰り返し表示させている(この現象のためにブラウザを終了させることができない)に過ぎません。

相談からは、警告が表示された際にアクセスしたページは特定できておらず、可能性として考えられるのは、広告バナーなどの不用意なクリックや、ウェブサイトの自動遷移(リダイレクト)などです。しかし、いまだ確たるところは判明していません。そのため、事前対策によって偽警告の出現を回避するのは難しいものの、この現象はウイルス感染によるものではないため、表示後に次のような対処を行えば、それだけで問題は解消されます。

(脚注1) 2015年8月の呼びかけ:ウイルスを検出したと音声で警告してくるウェブサイトにご注意!

ウイルス検出の警告メッセージ(ページ)が表示された場合の対処

- 警告画面は次のような方法で消すことができます。

下記の資料をご参照ください。

(ご参考) - 偽警告画面を閉じる手順書(PDF:833 KB)

FAQ:電話をかけてしまった場合の懸念と対応

ウイルス検出の警告を真に受け、不安を感じて実際に電話をかけると、パソコンの遠隔操作による対処を申し出られ、最終的にはサポート契約を推奨されたという相談を多数確認しています。その中で、よくある質問についてまとめます。

よくある質問 1

-

Q1遠隔操作をされてしまったが、情報漏えいした可能性はないか。

A1パソコン内の情報を盗み見られてしまった可能性は考えられます。ただし、相手の操作内容は、マウスのポインタの移動をはじめ、ファイルやフォルダのクリックなど目の前のパソコン上でリアルタイムに表示されます。そのため、遠隔操作中に特に不審な挙動がなかったのであれば問題はないと言えます。

よくある質問 2

-

Q2言われるがまま遠隔操作ソフトをインストールしてしまったが、今後も遠隔操作されてしまうことはないか。

A2遠隔操作ソフトを用いてパソコンの遠隔操作を成立させるためには、下記の3つの条件を満たす必要がある(脚注3)ため、知らないうちに遠隔操作されてしまうということはありません。

- 「操作される側」のパソコンに遠隔操作ソフトがインストールされ、サービスが有効(ソフトが起動していて遠隔操作可能状態)となっている

- 「操作される側」のパソコンがネットワークに接続され、通信が可能となっている

- 「操作される側」のパソコンのIPアドレスや遠隔操作ソフトを利用する際のアカウント情報(ID、パスワードなど)を「操作する側」が知っている

不安を感じるようであれば、遠隔操作ソフトをアンインストール(条件1.の排除)することを推奨します。

(ご参考)

よくある質問 3

-

Q3具体的なソフトウェアの名前を覚えていないが、インストールを誘導されたソフトウェアをアンインストールするにはどうすれば良いか。

A3パソコンにインストールされているソフトウェアは、名前、発行元、インストール日、サイズ、バージョンにて絞込み検索ができるため、ソフトウェアの名前が分からなくても、電話をかけた日で(インストール日)で検索することで、インストールされたソフトウェアを特定できる場合があります。

(ご参考)

よくある質問 4

-

Q4サポート契約を解消したいがどうすればよいか。

A4お近くの消費生活センターに連絡し、相談してください。

(ご参考)

これまでにIPAに寄せられた相談においては、「電話をかけて以降、悪質な電話がかかってくるようになった」、「遠隔操作ソフトによる不正な操作で情報が漏えいした」、「クレジットカードを不正利用されて金銭被害に遭った」という事例はありません。いずれにしても、現状では必要以上に不安を抱く必要はありません。

なお、被害の状況と対応を確認できるセルフチェック診断チャートも公開していますので、ご参照ください。

(脚注3) 2014年11月の呼びかけ:遠隔操作ソフトは利用目的を理解してインストールを!

お問い合わせ先

IPAセキュリティセンター 情報セキュリティ安心相談窓口

-

E-mail

-

URL

記載されている製品名、サービス名等は、各社の商標もしくは登録商標です。

更新履歴

-

2024年6月24日

『意図せずにインストールしてまったプログラムをアンイストールする際の手順』を更新

-

2023年11月30日

『「ウイルスを検出した」という旨の警告が表示されてブラウザを終了させることができない場合の対応手順』を『偽警告画面を閉じる手順書』に改訂

-

2016年9月29日

『図1:IPAに寄せられた偽警告に関する相談件数の推移』 を更新

『FAQ:電話をかけてしまった場合の懸念と対応』を更新 -

2016年6月24日

『FAQ:電話をかけてしまった場合の懸念と対応』を追加

-

2016年6月21日

掲載