情報セキュリティ

情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況[2025年第2四半期(4月~6月)]

公開日:2025年7月23日

独立行政法人情報処理推進機構

セキュリティセンター

本レポートでは、2025年4月1日から2025年6月30日までの間に情報セキュリティ安心相談窓口で対応した、個人からの「相談」の統計について紹介しています。

従来、個人および企業組織からのご相談を「情報セキュリティ安心相談窓口」にて対応しておりました。

2025年4月より個人からのご相談は「情報セキュリティ安心相談窓口」、企業組織からのご相談は新たに開設した「サイバーセキュリティ相談窓口」での対応となりました。

- 企業組織の相談状況レポートは以下よりご参照ください。

- サイバーセキュリティ相談窓口の相談状況[2025年第2四半期(4月~6月)]

目次

情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況

1.相談件数

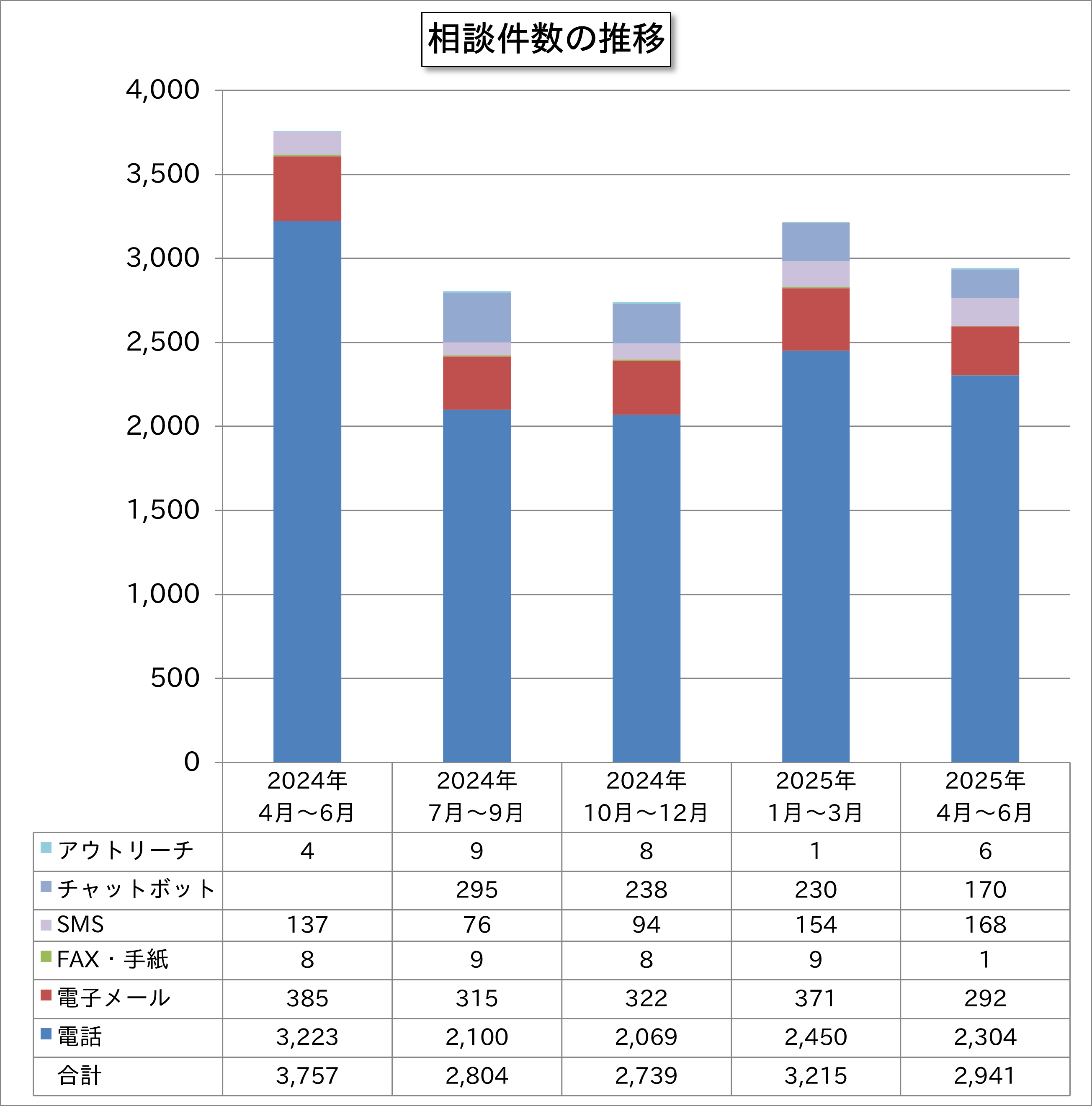

1-1.相談件数の推移

今四半期の「情報セキュリティ安心相談窓口」における、相談対応件数は2,941件でした。前四半期から約8.5%減となっています。

-

図1:相談件数の推移

相談件数の推移

- 2024年4月~6月:合計 3,757、 電話 3,223、 電子メール 385、 FAX・手紙 8、 SMS 137、 アウトリーチ 4

2024年7月~9月:合計 2,804、 電話 2,100、 電子メール 315、 FAX・手紙 9、 SMS 76、チャットボット 295、

アウトリーチ 9

2024年10月~12月:合計 2,739、 電話 2,069、 電子メール 322、 FAX・手紙 8、 SMS 94、チャットボット 238、

アウトリーチ 8

2025年1月~3月:合計 3,215、 電話 2,450、 電子メール 371、 FAX・手紙 9、 SMS 154、チャットボット 230、アウトリーチ 1

2025年4月~6月:合計 2,941、 電話 2,304、 電子メール 292、 FAX・紙手 1、 SMS(脚注1) 168、チャットボット(脚注2) 170、アウトリーチ(脚注3) 6

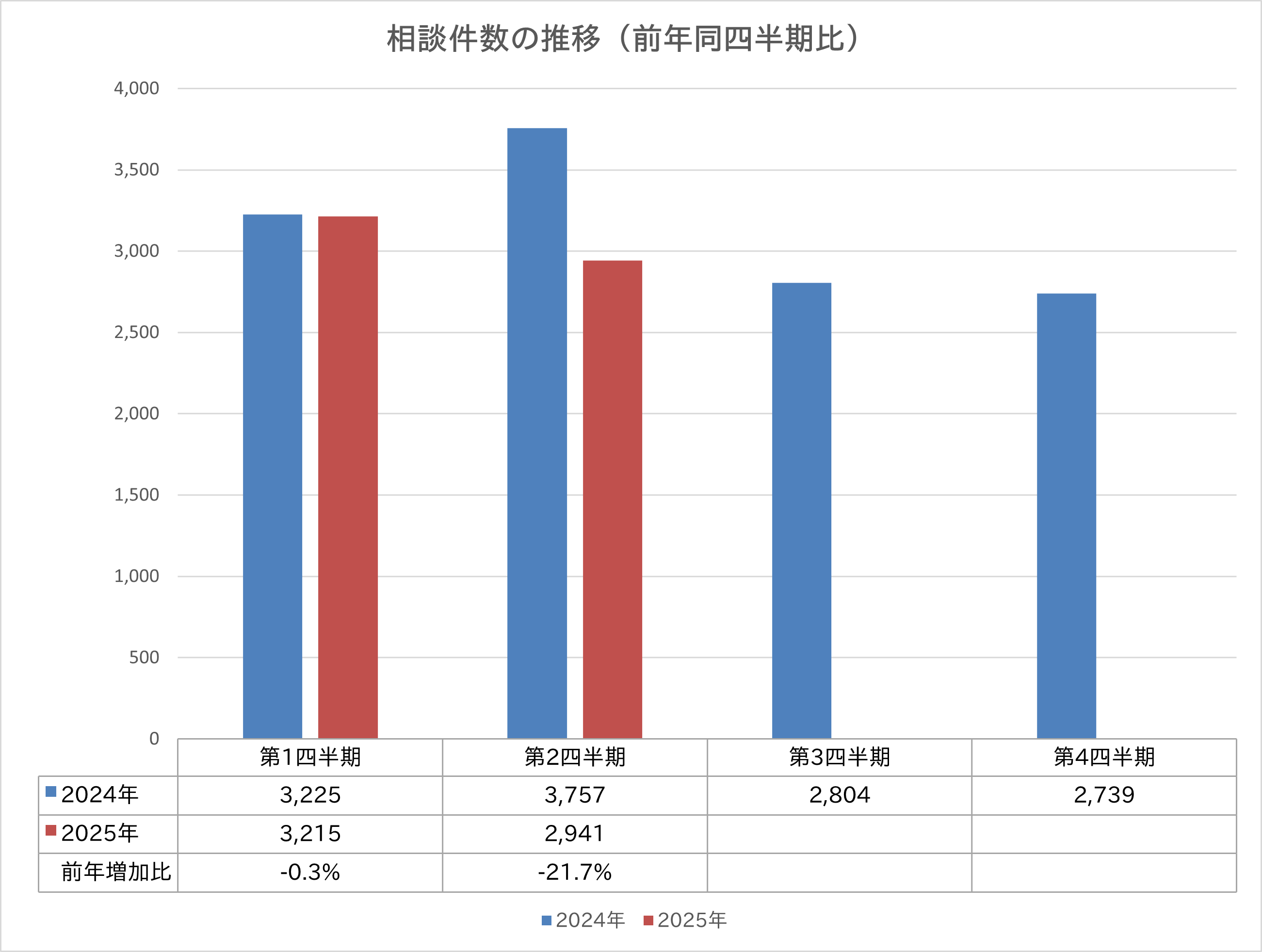

1-2.相談件数の前年対比推移

今四半期の相談対応件数は、前年同四半期比では約21.7%減となっており、「ウイルス検出の偽警告」の相談件数が大きく減少したことが要因となっています。

-

図2:相談件数の推移(前年同四半期比)

相談件数の推移(前年同四半期比)

- 第1四半期:2024年3,225、2025年3,215

第2四半期:2024年3,757、2025年2,491

第3四半期:2024年2,804、2025年

第4四半期:2024年2,739、2025年

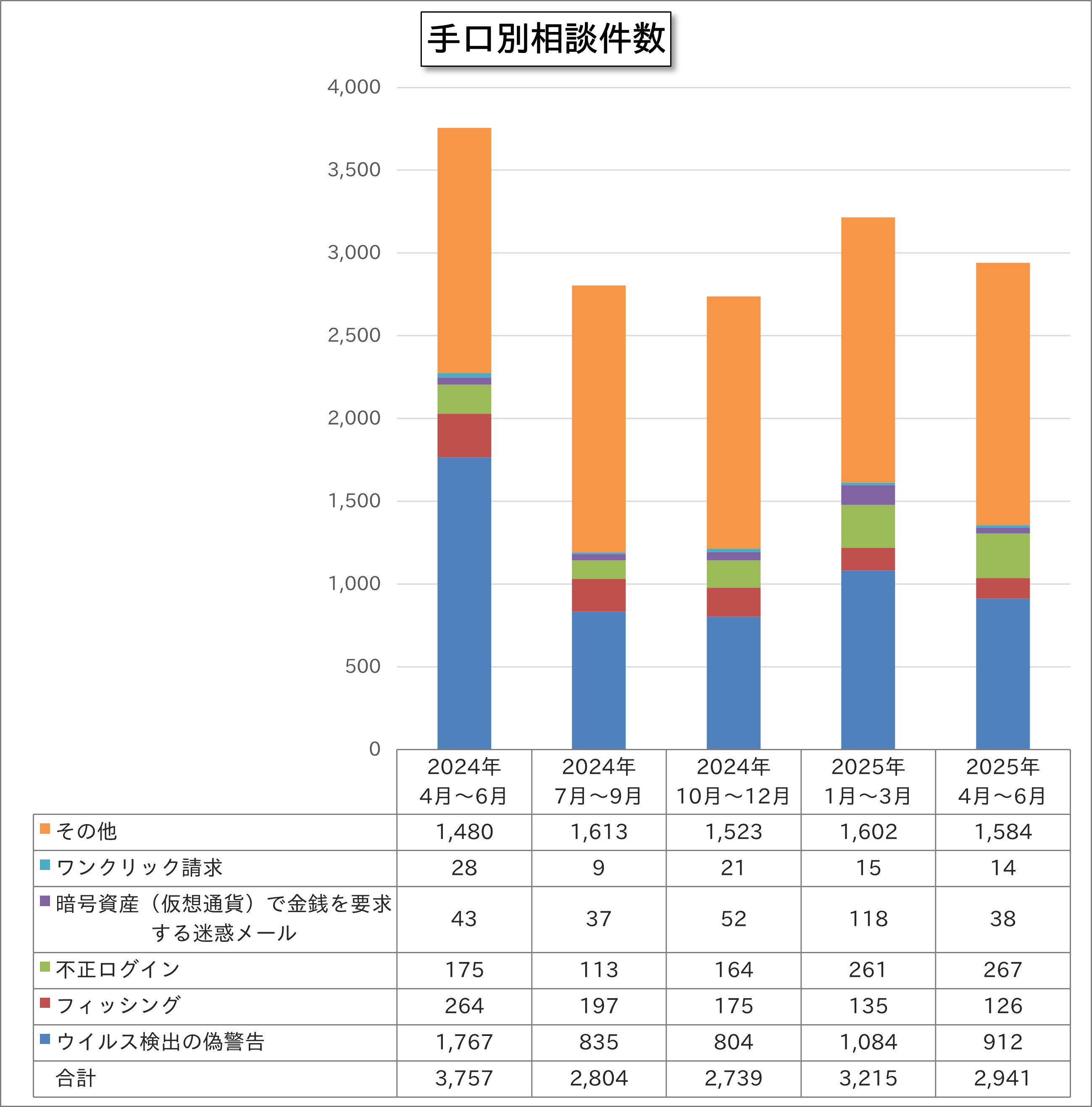

2.主な手口別相談件数

今四半期の主な手口別相談件数は、相談件数の多い手口の順に「ウイルス検出の偽警告」912件(構成比31.0%)が最も多く、続いて「不正ログイン」267件(同9.1%)、「フィッシング」126件(同4.3%)、「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」38件(同1.3%)、「ワンクリック請求」14件(同0.5%)、でした。

-

図3:手口別相談件数

手口別相談件数のテキスト情報は2-1~2-5にてご確認ください。

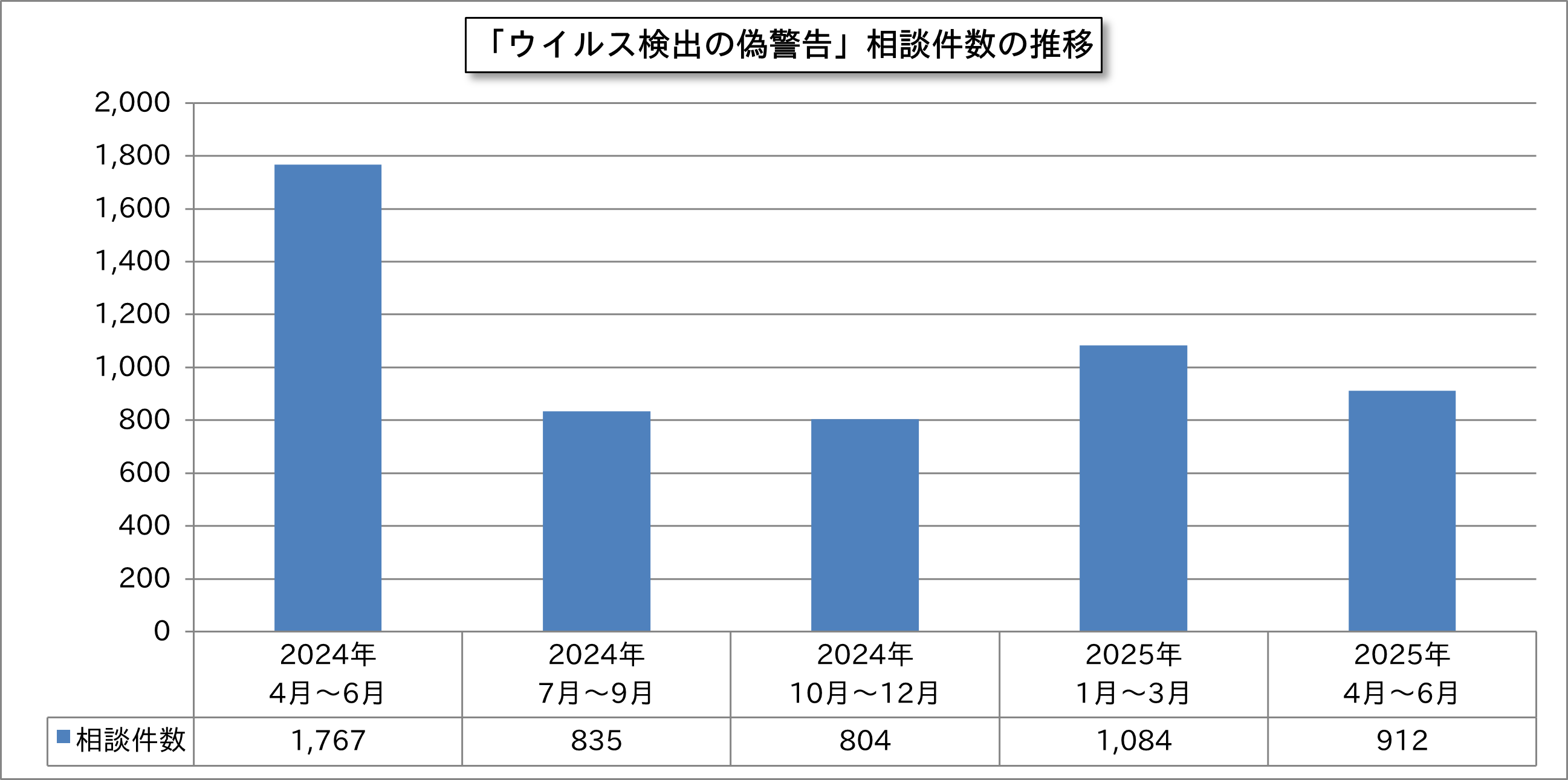

2-1.「ウイルス検出の偽警告」に関する相談

ウイルスを検出したという偽警告で不安を煽り、電話をかけさせてサポート契約に誘導する「ウイルス検出の偽警告(脚注4)」に関する相談は前四半期から約15.9%減の912件寄せられました。2025年5月30日に警察庁より「日本人被害者にかかるサポート詐欺に関係する被疑者6人を検挙した。」(脚注5)との発表があり、その後の相談件数が減少しています。

-

図4:「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移

「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移

- 2024年4月~6月:相談件数 1,767

2024年7月~9月:相談件数 835

2024年10月~12月:相談件数 804

2025年1月~3月:相談件数 1,084

2025年4月~6月:相談件数 912

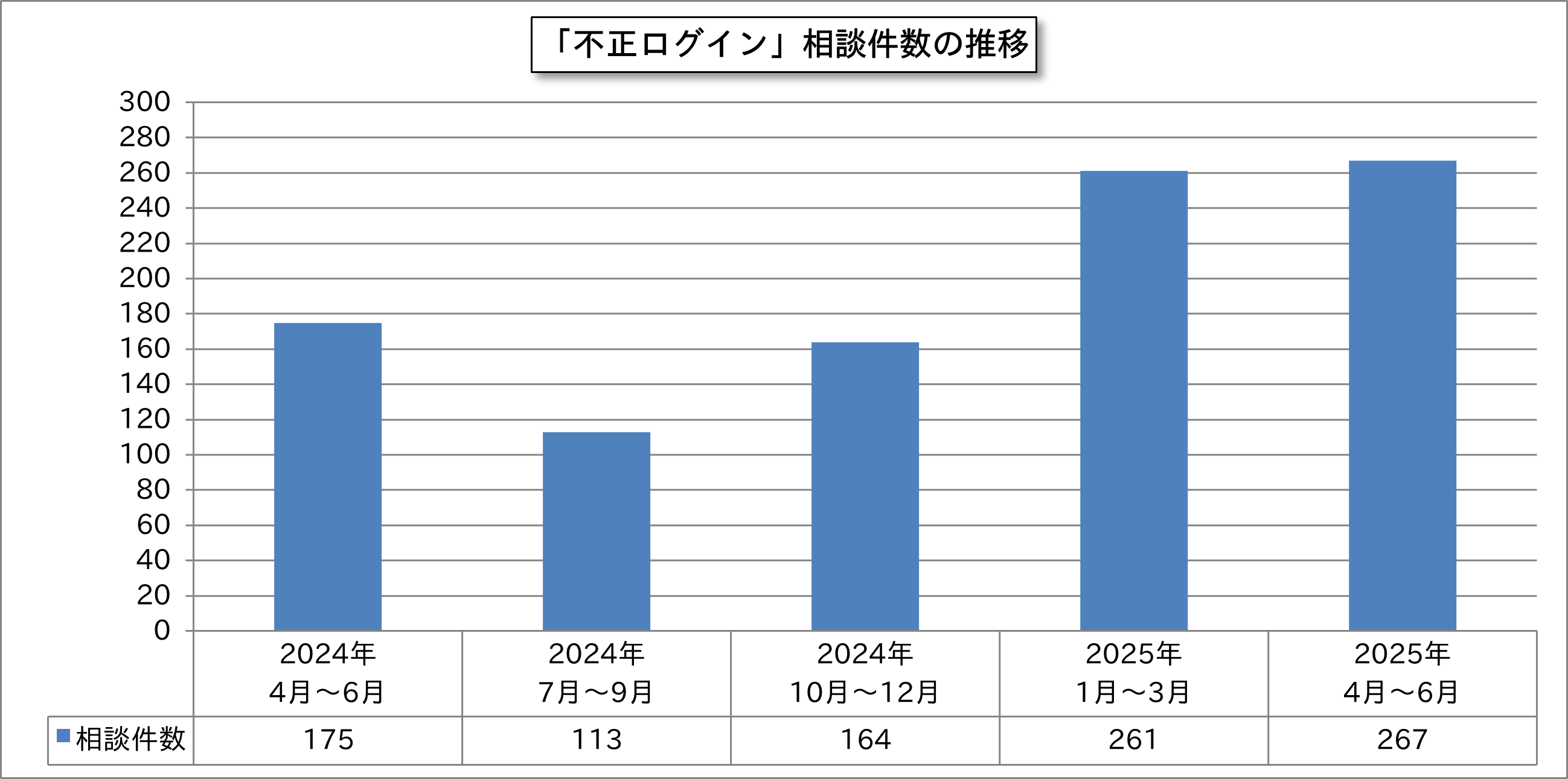

2-2.「不正ログイン」に関する相談

「不正ログイン(脚注6)」に関する相談が前四半期から約2.3%増の267件寄せられました。前四半期に引き続き、Facebook、Instagramなどに不正ログインされて、自分ではログインできなくなったという相談が多く寄せられています。

-

図5:「不正ログイン」相談件数の推移

「不正ログイン」相談件数の推移

- 2024年4月~6月:相談件数 175

2024年7月~9月:相談件数 113

2024年7月~9月:相談件数 164

2025年1月~3月:相談件数 261

2025年4月~6月:相談件数 267

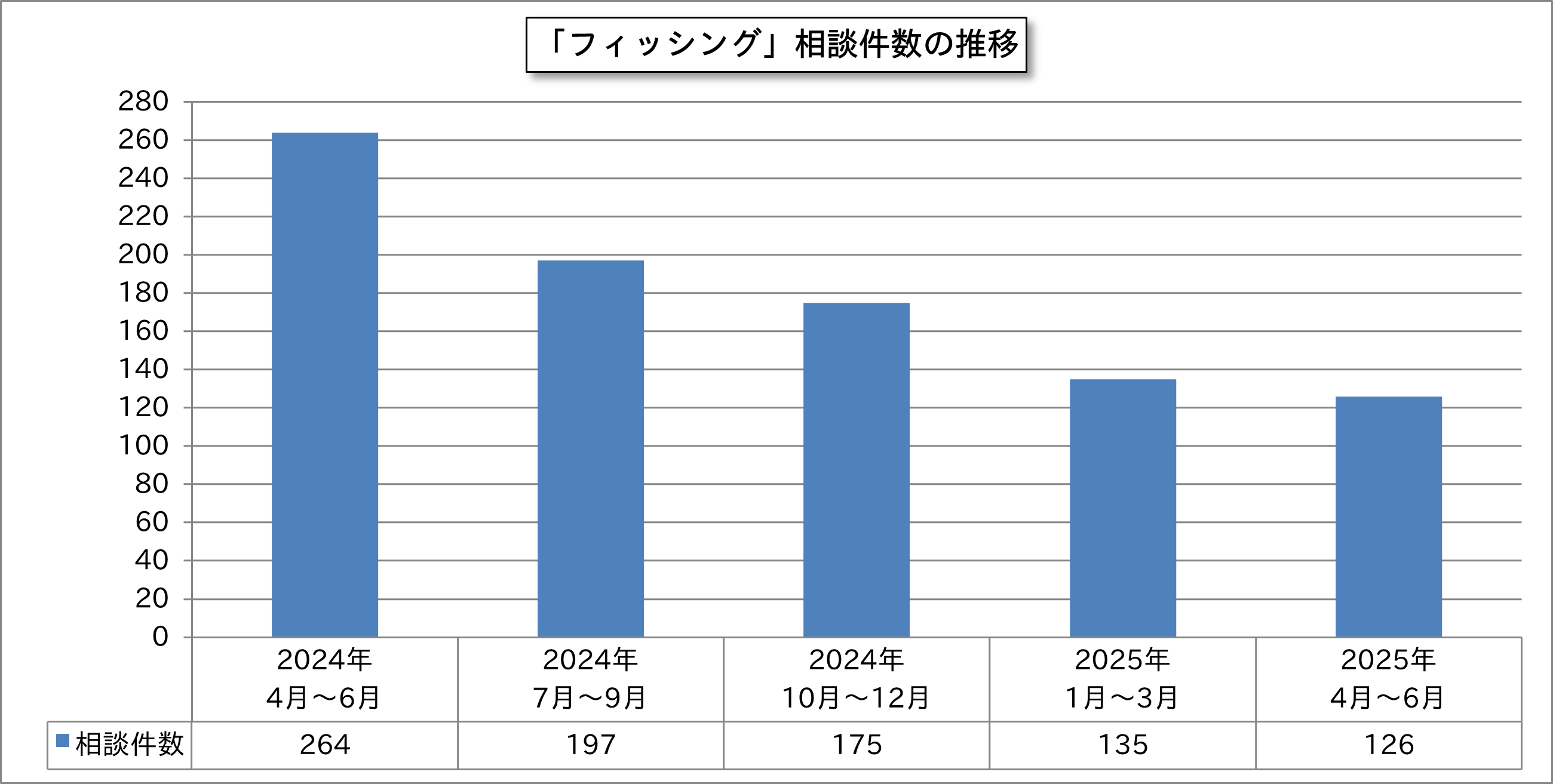

2-3.「フィッシング」に関する相談

「フィッシング」に関する相談件数は、前四半期から約6.7%減の126件寄せられました。各種サービスや企業を騙ったメールから偽サイトにアクセスして、個人情報やクレジットカード情報などを入力したという相談が寄せられています。本資料の<3.相談事例2 証券会社を騙るフィッシングメールによる被害>をご参照ください。

-

図6:「フィッシング」相談件数の推移

「フィッシング」相談件数の推移

- 2024年4月~6月:相談件数 264

2024年7月~9月:相談件数 197

2024年10月~12月:相談件数 175

2025年1月~3月:相談件数 135

2025年4月~6月:相談件数 126

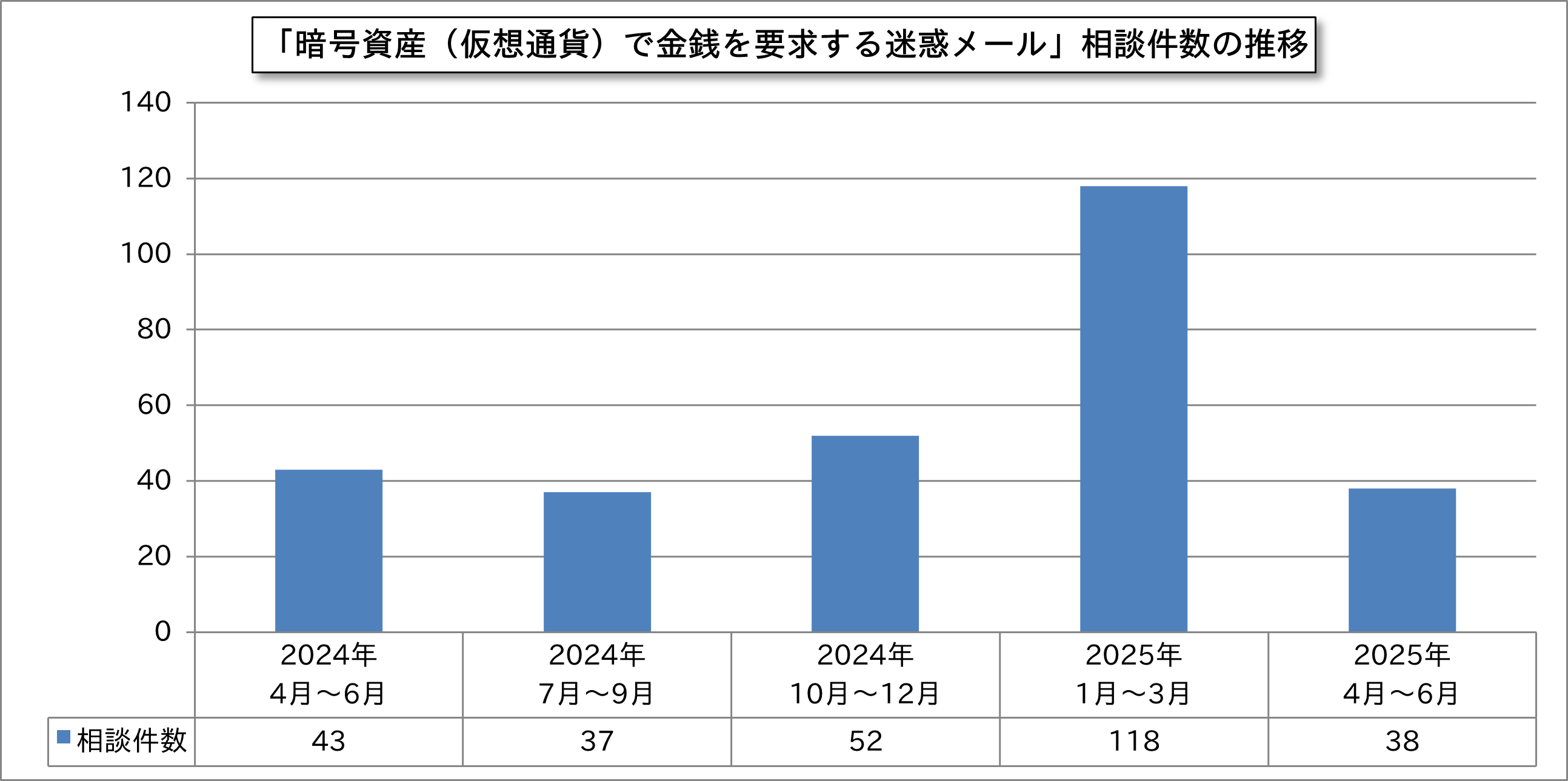

2-4.「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」に関する相談

今四半期は「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール(脚注7)」に関する相談が前四半期から約67.8%減の38件寄せられました。メールに書かれている嘘の恐喝内容に驚いて、その真偽についてのご相談が引き続き寄せられています。しかし、暗号資産で金銭を支払ってしまったという相談は確認していません。

-

図7:「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」相談件数の推移

「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」相談件数の推移

- 2024年4月~6月:相談件数 43

2024年7月~9月:相談件数 37

2024年10月~12月:相談件数 52

2025年1月~3月:相談件数 118

2025年4月~6月:相談件数 38

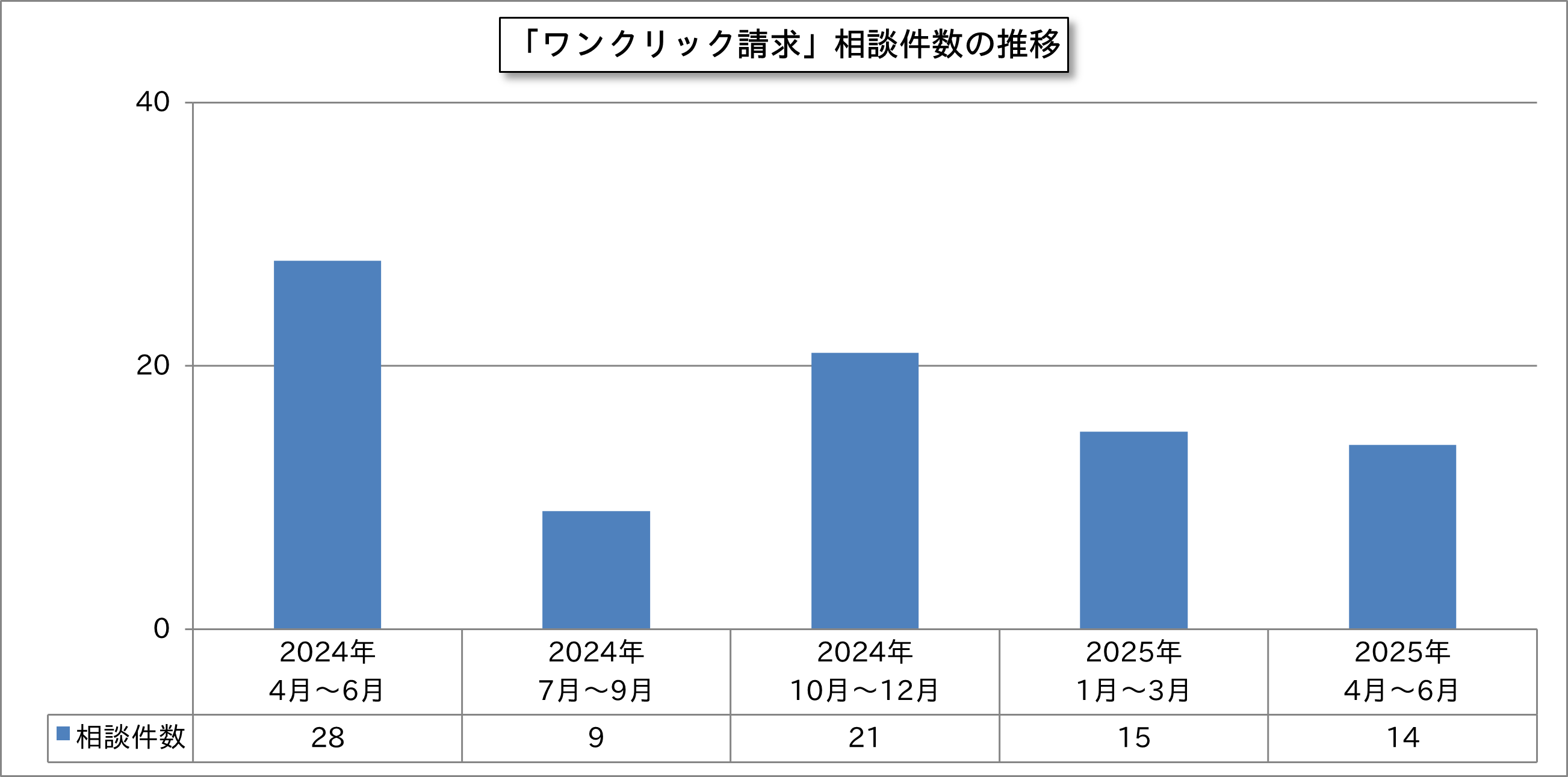

2-5.「ワンクリック請求」に関する相談

今四半期は「ワンクリック請求(脚注8)」に関する相談が前四半期から6.7%減の14件寄せられました。ワンクリック詐欺の手口内容に変化はみられません。アダルトサイトを観ていたところ、突然会員登録が完了し、金銭を支払うように指示する画面がでてきたことに関して、支払の必要性についての相談が寄せられています。

-

図8:「ワンクリック請求」相談件数の推移

「ワンクリック請求」相談件数の推移

- 2024年4月~6月:相談件数 28

2024年7月~9月:相談件数 9

2024年10月~12月:相談件数 21

2025年1月~3月:相談件数 15

2025年4月~6月:相談件数 14

3.相談事例

今四半期のうち情報セキュリティ安心相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。

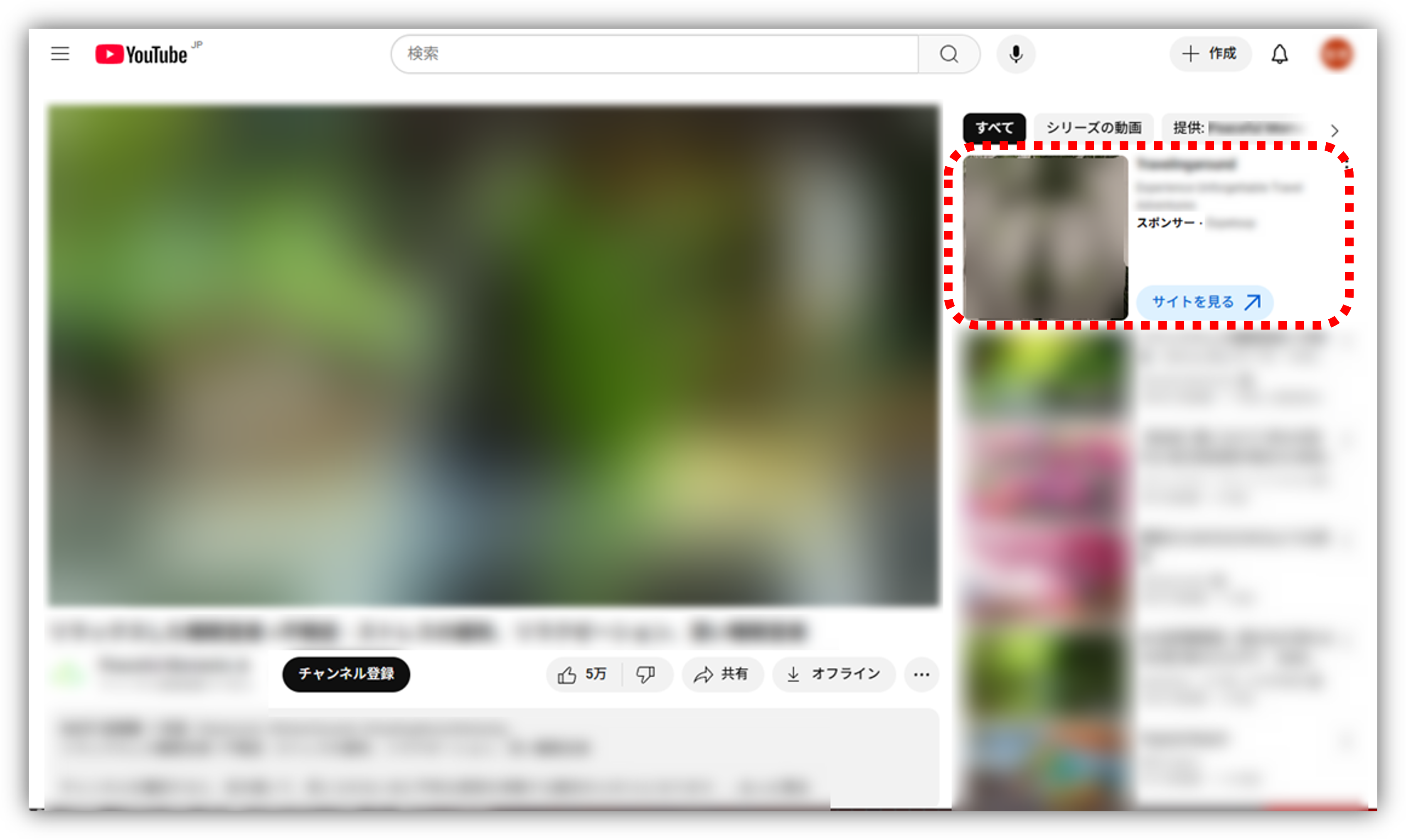

相談事例1:サポート詐欺に電話をしてネットバンキングを開いてしまった

相談内容

- パソコンでYouTube(図9)を見ていたら、ウイルス警告が表示されて電話をかけたところ、遠隔操作をされた。スマートフォンにも遠隔操作アプリを入れて操作され、勝手に銀行のアプリを開こうとしていたので、電話を切った。

-

図9:YouTubeに表示されるクリックすると偽のウイルス警告画面へジャンプする怪しい広告(赤色破線部分)

- FacebookのMessenger(図10)からウイルス警告が表示されて電話をかけたところ、遠隔操作された。ネットバンキングを開かれたが残高がなく被害はなかった。他の口座がないか聞かれ怪しいと感じで電話とパソコンを切った。

-

図10:Facebookに表示されるクリックすると偽のウイルス警告画面へジャンプするメッセージ通知に似せた怪しい広告(赤い破線部分)

回答(対処)

- 遠隔操作中にネットバンキングにログインさせられた場合

- 至急パスワードの変更と、不正送金の有無を確認し、必要な対処について銀行に相談する。

- 不正送金をされた場合

- 至急、「振込先」の銀行に被害について連絡する。

- 加えて、「振込元」の銀行と警察に連絡する。

- 全国銀行協会:金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先

- スマートフォンに遠隔操作アプリをインストールさせられた場合

- 遠隔操作アプリはAndroidの場合はGooglePlay、iPhoneの場合はAppStoreから提供されている一般的なアプリであり、アンインストールするだけで問題はない。

- パソコンを遠隔操作された場合

- 遠隔操作されたパソコンはシステムの復元を実施する。

- 被害にあったときより以前の復元ポイントにシステムを復元する。

- 「システムの復元」の実施手順書(PDF:631 KB)

- システムの復元ができない場合は、パソコンの初期化を推奨する。

- なお、Windows10や11の回復機能やPCのリセットを使用してパソコンを初期状態に戻すことが可能です。

- Microsoft:Windowsの回復オプション

対策

- パソコンに突然ウイルス感染の警告が表示され、電話番号が表示されている場合、絶対に電話をかけない(図11)。

- 電話をかけてしまった場合でも、操作を相手にさせない。

- 相手の指示に従ってネットバンキングへのログインは行わない。

-

図11:偽のウイルス警告画面に表示される電話番号

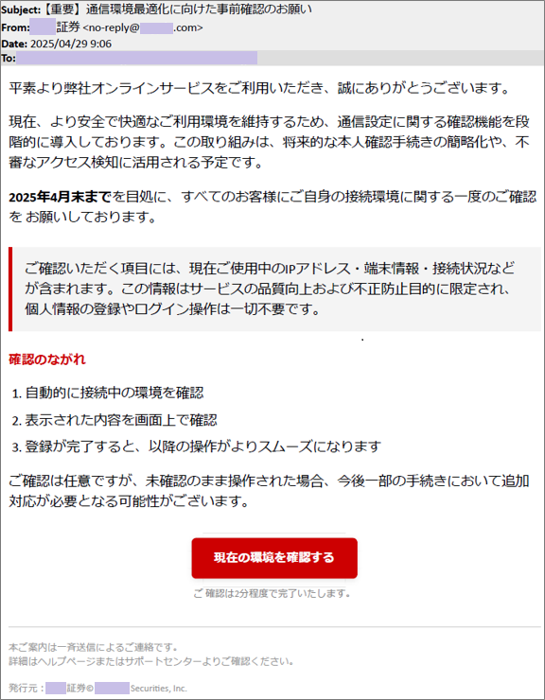

相談事例2:証券会社を騙るフィッシングメールによる被害

相談内容

証券会社からメール(図12)が来て、メール本文のURLからログインしたがログインできずにおかしいと思っていた。気になったので、改めてログインしたら保有株を全部売られていたあとだった。証券会社には連絡して相談した。ウイルスに感染したのか?

-

図12:証券会社を騙るフィッシングメール事例

回答 (対処)

- メールのURLをクリックした際に、本物そっくりのサイトへ誘導されて、IDやパスワードなどの証情報を詐取されたフィッシングの手口によるものと考える。

- 本サービスのログインに使用しているパスワードを変更する。また、同じパスワードを使っている他のサービスがあるなら、それらも変更する。

- パスワードはできるだけ「長く」、「複雑」にして、複数のサービスで「使い回さない」ようにする。

- 2段階認証(多要素認証)が利用できる場合は積極的に設定する。

- 警察へも届け出ることを推奨する。

対策

- 突然届いた身に覚えのないメールやSMSは基本的に無視して削除する。

- 利用しているサービスから届いたメールは真偽を判断しようとせず、ブックマークなどから正規のサイトへアクセスするか、アプリを利用して確認する。

- メールやSMSのURL、SNSのチャットやDMのURLを安易にクリックしたりQRコードにアクセスしたりしない。

- 利用しているサービスの多要素認証の設定を有効にする。

- 利用しているサービスのお知らせなどから、不審なメールなどの注意喚起を確認し事前に手口を知る。

備考

本事例で紹介した証券会社を騙り顧客情報(ID、パスワード等)を搾取する手口が増加したことを受け、証券業界ではログイン時の多要素認証などを必須設定にする対応を進めている報道があり、この時期から、証券会社を騙った、多要素認証や認証方法の強化などに関する偽のメッセージのフィッシングメールを多数確認しています。被害に遭わないために上記の対策を実践することを推奨する。

-

脚注1ウイルスや不正アクセスに関する技術的な相談に関して、SMSによる携帯電話への情報提供。

-

脚注2

-

脚注3

-

脚注4

-

脚注5

-

脚注6各種インターネットサービス(SNS、ショッピングサイト、クラウドサービス等)において、第三者にIDおよびパスワードを不正利用されたことに関する相談。

-

脚注7

-

脚注8

お問い合わせ先

IPAセキュリティセンター 情報セキュリティ安心相談窓口

-

E-mail

-

URL

更新履歴

-

2025年7月23日

掲載