情報セキュリティ

情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況[2025年第1四半期(1月~3月)]

公開日:2025年4月17日

最終更新日:2025年5月2日

独立行政法人情報処理推進機構

セキュリティセンター

目次

情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況

1.相談件数

1-1.相談件数の推移

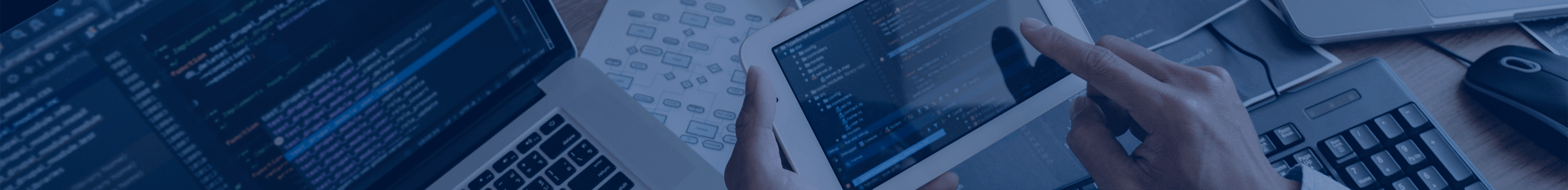

今四半期の「情報セキュリティ安心相談窓口」における、相談対応件数は3,215件でした。前四半期から約17.4%増となっています。

-

図1:相談件数の推移

相談件数の推移

- 2024年1月~3月:合計 3,225、 電話 2,729、 電子メール 360、 FAX・手紙 10、 SMS 117、 アウトリーチ 9

2024年4月~6月:合計 3,757、 電話 3,223、 電子メール 385、 FAX・手紙 8、 SMS 137、 アウトリーチ 4

2024年7月~9月:合計 2,804、 電話 2,100、 電子メール 315、 FAX・手紙 9、 SMS 76、 チャットボット 295、 アウトリーチ 9

2024年10月~12月:合計 2,739、 電話 2,069、 電子メール 322、 FAX・手紙 8、 SMS 94、 チャットボット 238、 アウトリーチ 8

2025年1月~3月:合計 3,215、 電話 2,450、 電子メール 371、 FAX・手紙9、 SMS(脚注1) 154、チャットボット(脚注2) 230、アウトリーチ(脚注3) 1

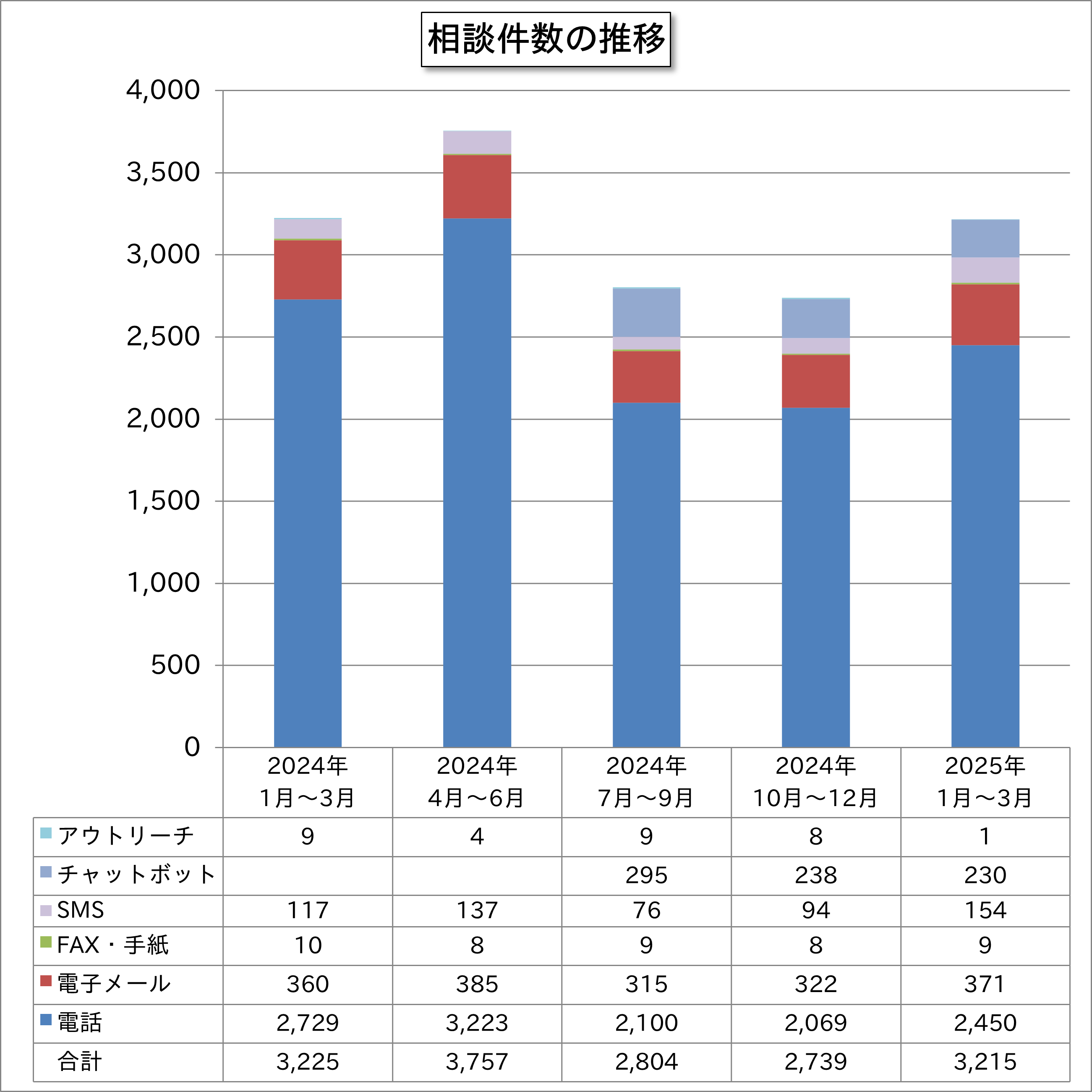

1-2.相談件数の前年対比推移

今四半期の相談対応件数は、前年同四半期比では約0.3%減となっており、ほぼ変動はありませんでした。

-

図2:相談件数の推移(前年同四半期比)

相談件数の推移(前年同四半期比)

- 第1四半期:2024年3,225、2025年3,215

第2四半期:2024年3,757、2025年

第3四半期:2024年2,804、2025年

第4四半期:2024年2,739、2025年

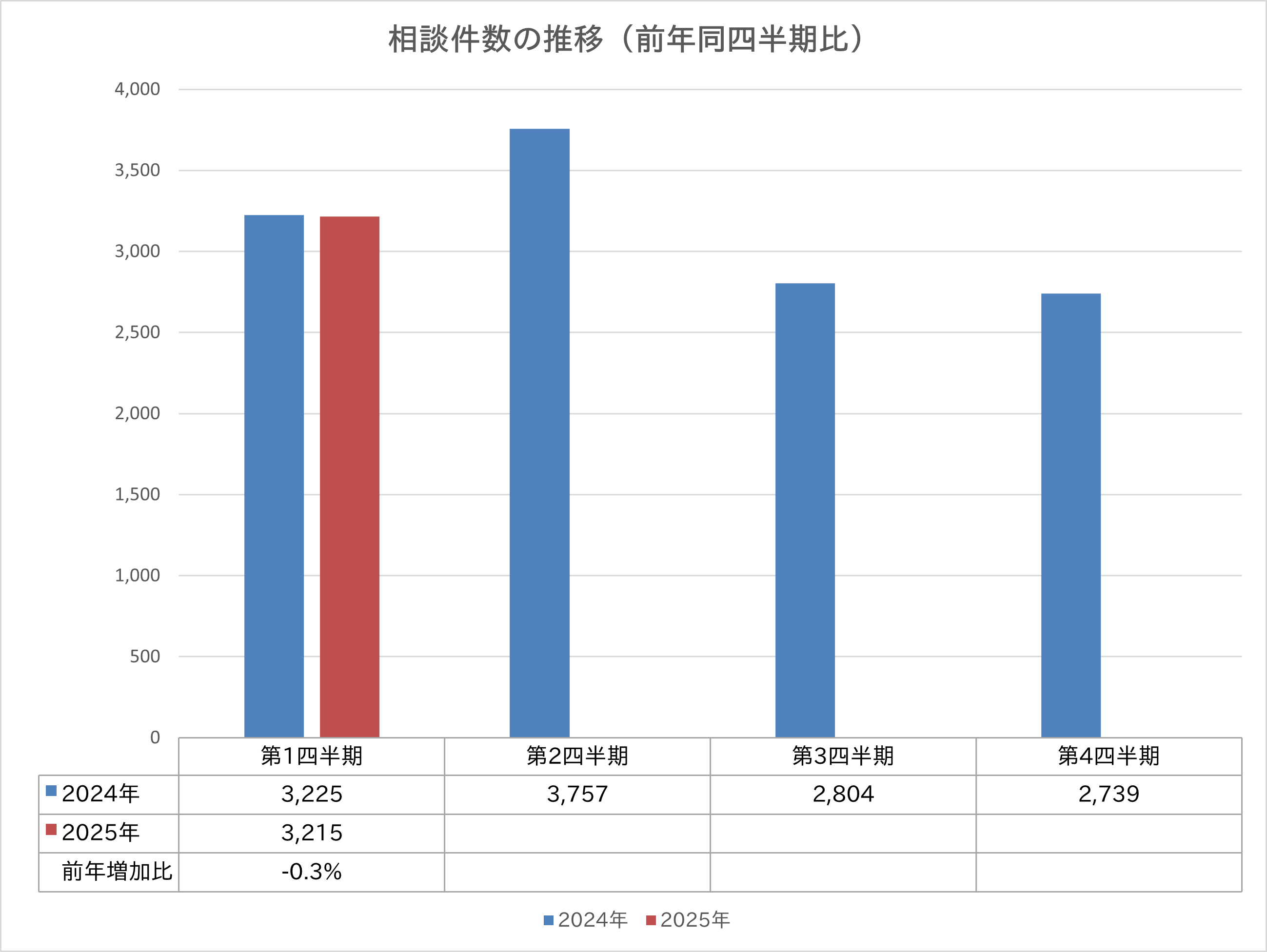

1-3.主体別の相談件数推移

今四半期の主体別の相談対応件数は、個人は2,706件、法人/組織は123件、不明は386件でした。2024年第二四半期よりチャットボット相談を開始したことにより不明の件数が増加しています。

-

図3:主体別の相談件数推移

主体別の相談件数推移

- 2024年1月~3月:合計 3,225、 個人 2,956、 法人/組織 143、 不明 126

2024年4月~6月:合計 3,757、 個人 3,468、 法人/組織 144、 不明 145

2024年7月~9月:合計 2,804、 個人 2,279、 法人/組織 147、 不明 378

2024年10月~12月:合計 2,739、 個人 2,257、 法人/組織 142、 不明 340

2025年1月~3月:合計 3,215、 個人 2,706、 法人/組織 123、 不明 386

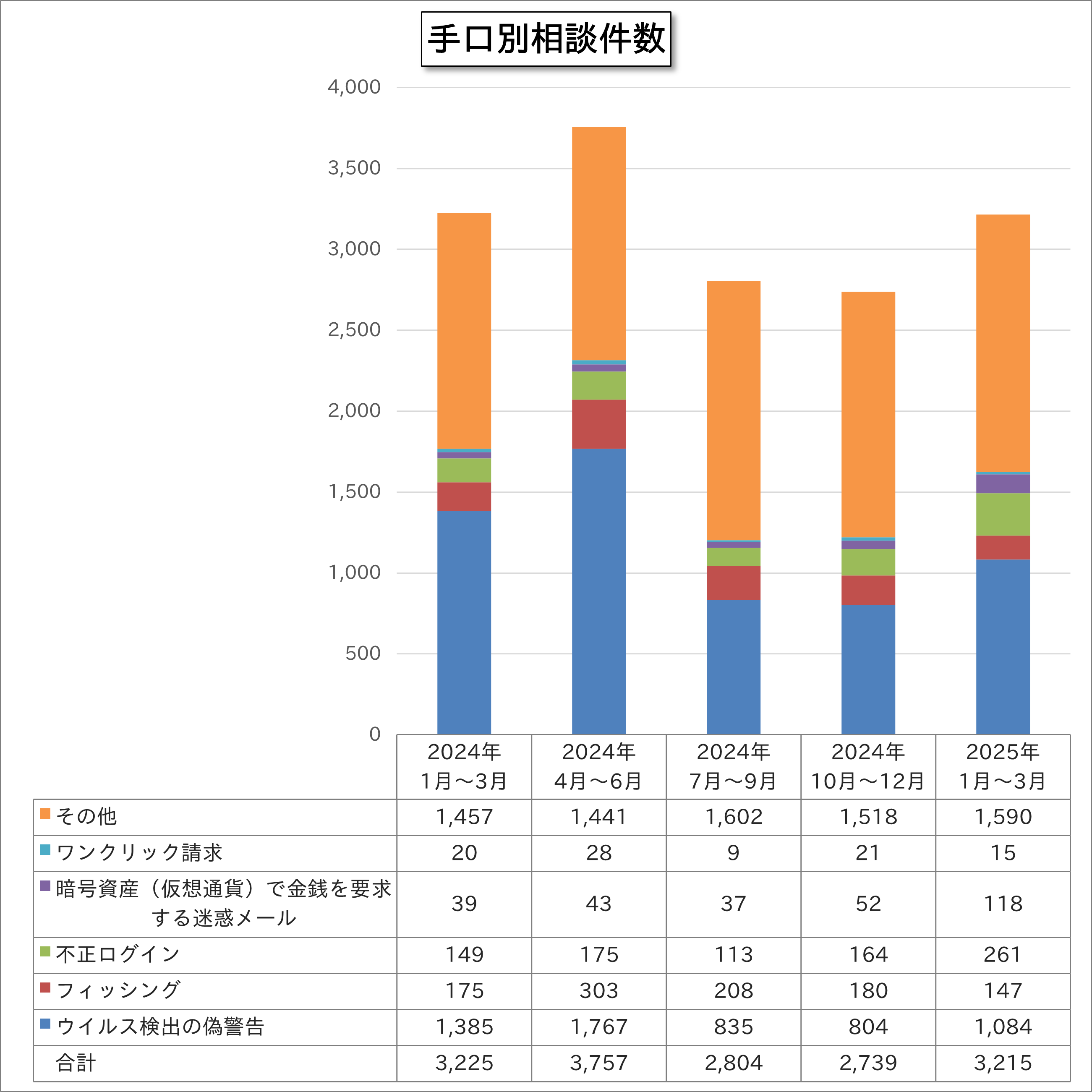

2.主な手口別相談件数

今四半期の主な手口別相談件数は、相談件数の多い手口の順に「ウイルス検出の偽警告」1,084件(構成比33.7%)が最も多く、続いて「不正ログイン」261件(同8.1%)、「フィッシング」135件(同4.2%)、「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」118件(同3.7%)、「ワンクリック請求」15件(同0.5%)、でした。主に前四半期(2024年10月~12月)と比較して「不正ログイン」「ウイルス検出の偽警告」の件数が増加しました。

-

図4:手口別相談件数

手口別相談件数のテキスト情報は2-1~2-5にてご確認ください。

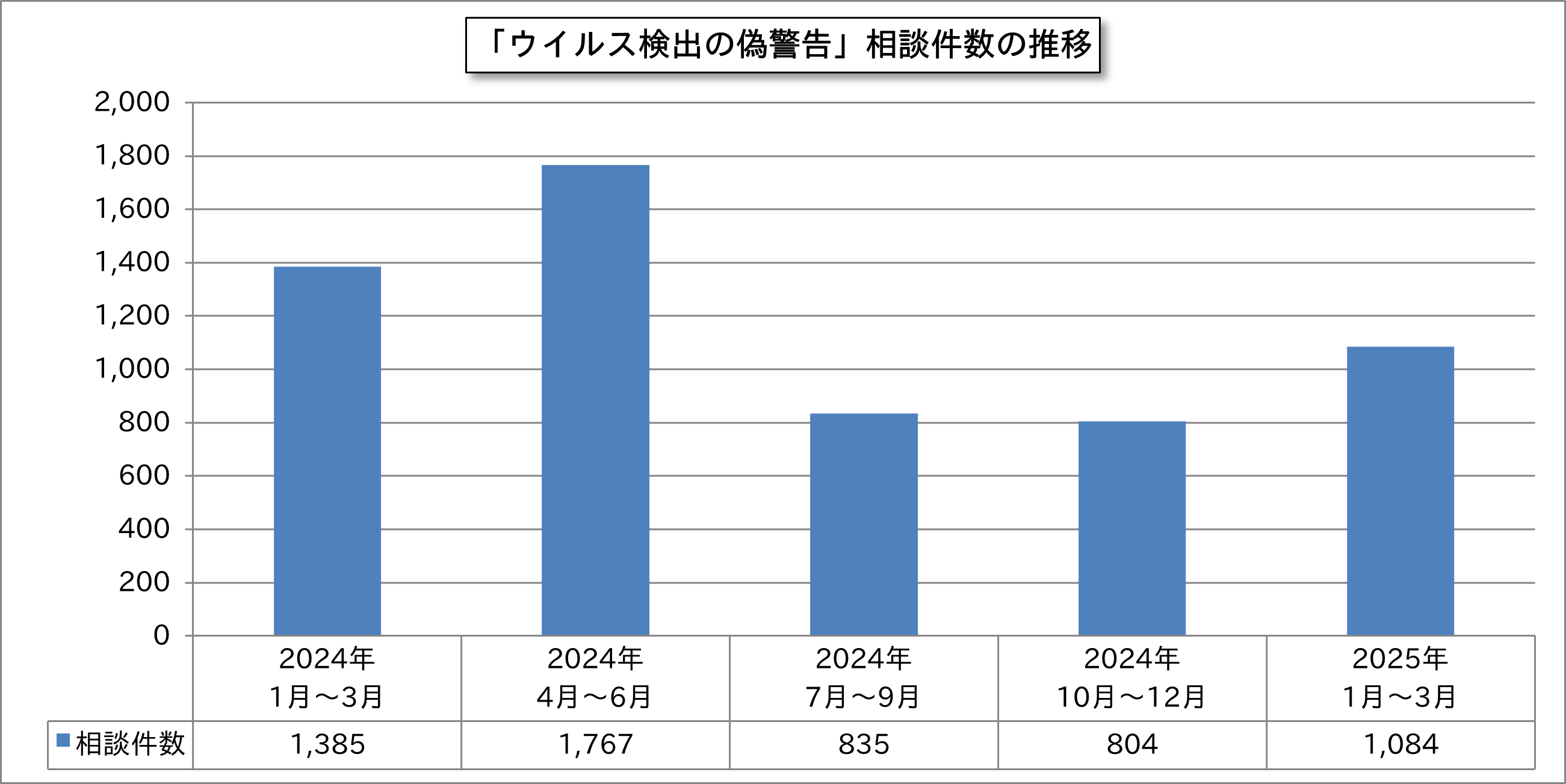

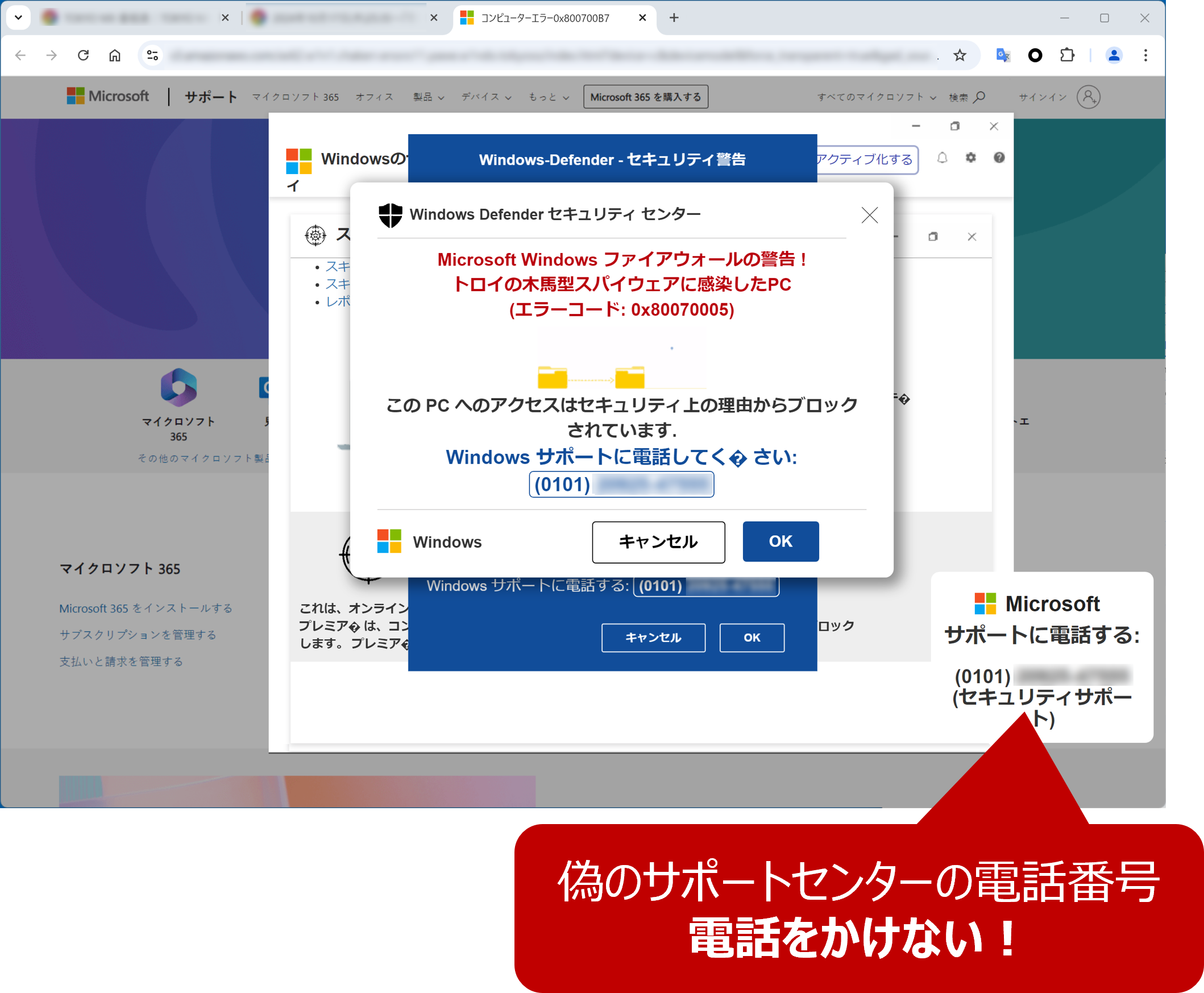

2-1.「ウイルス検出の偽警告」に関する相談

ウイルスを検出したという偽警告で不安を煽り、電話をかけさせてサポート契約に誘導する「ウイルス検出の偽警告(脚注4)」に関する相談は前四半期から約34.8%増の1,084件寄せられました。

本手口において、パソコンに加えて、スマートフォンにも遠隔操作アプリをインストールさせられ、不正送金をされる相談が増えています。本資料の<3.2 個人からの相談事例2>をご参照ください。

-

図5:「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移

「ウイルス検出の偽警告」相談件数の推移

- 2024年1月~3月:相談件数 1,385

2024年4月~6月:相談件数 1,767

2024年7月~9月:相談件数 835

2024年10月~12月:相談件数 804

2025年1月~3月:相談件数 1,084

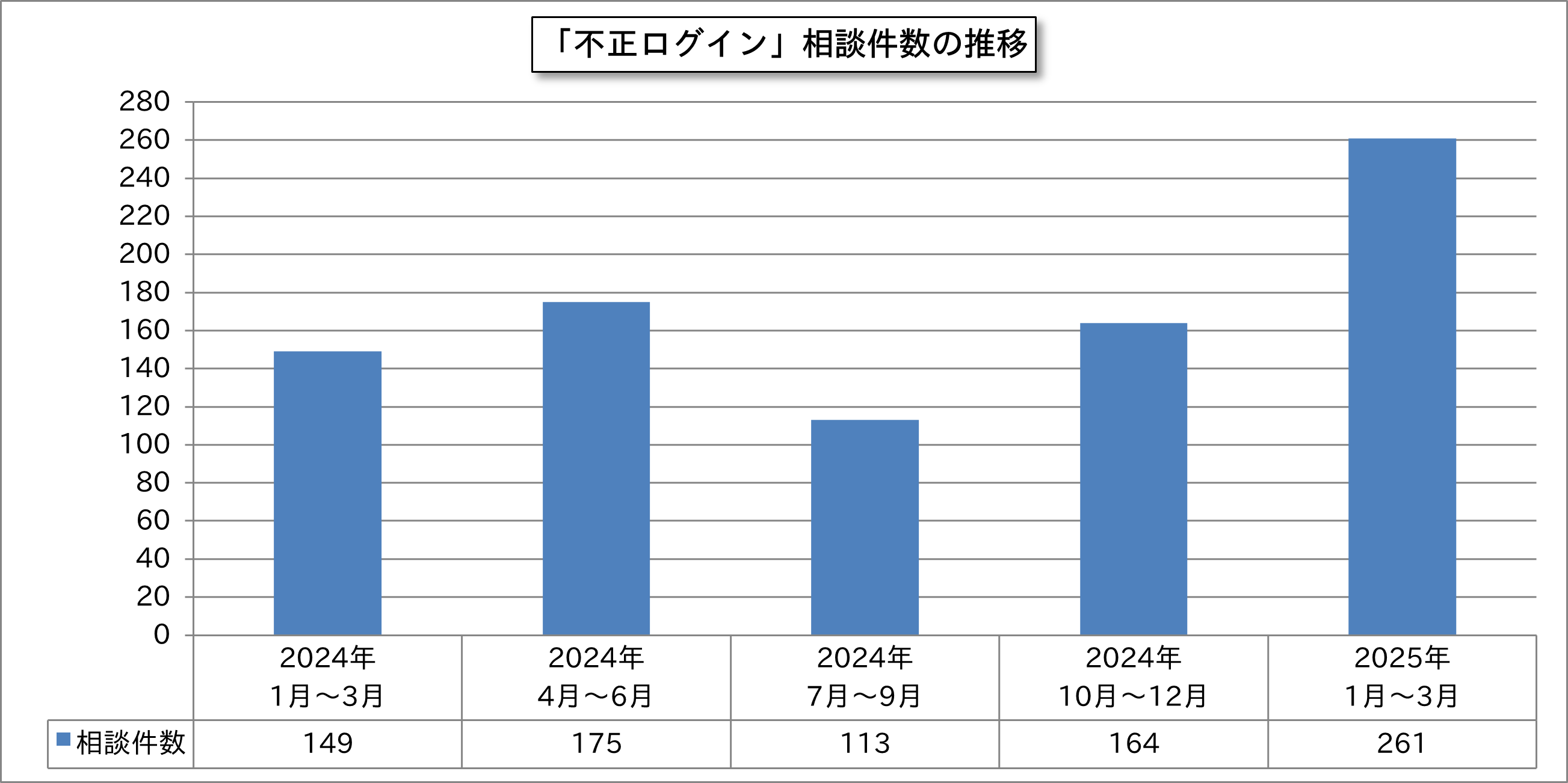

2-2.「不正ログイン」に関する相談

「不正ログイン(脚注5)」に関する相談が前四半期から約59.1%増の261件寄せられました。前四半期に引き続き、Facebook、Instagramなどに不正ログインされて、自分ではログインできなくなったという相談が多く寄せられています。

-

図6:「不正ログイン」相談件数の推移

「不正ログイン」相談件数の推移

- 2024年1月~3月:相談件数 149

2024年4月~6月:相談件数 175

2024年7月~9月:相談件数 113

2024年10月~12月:相談件数 164

2025年1月~3月:相談件数 261

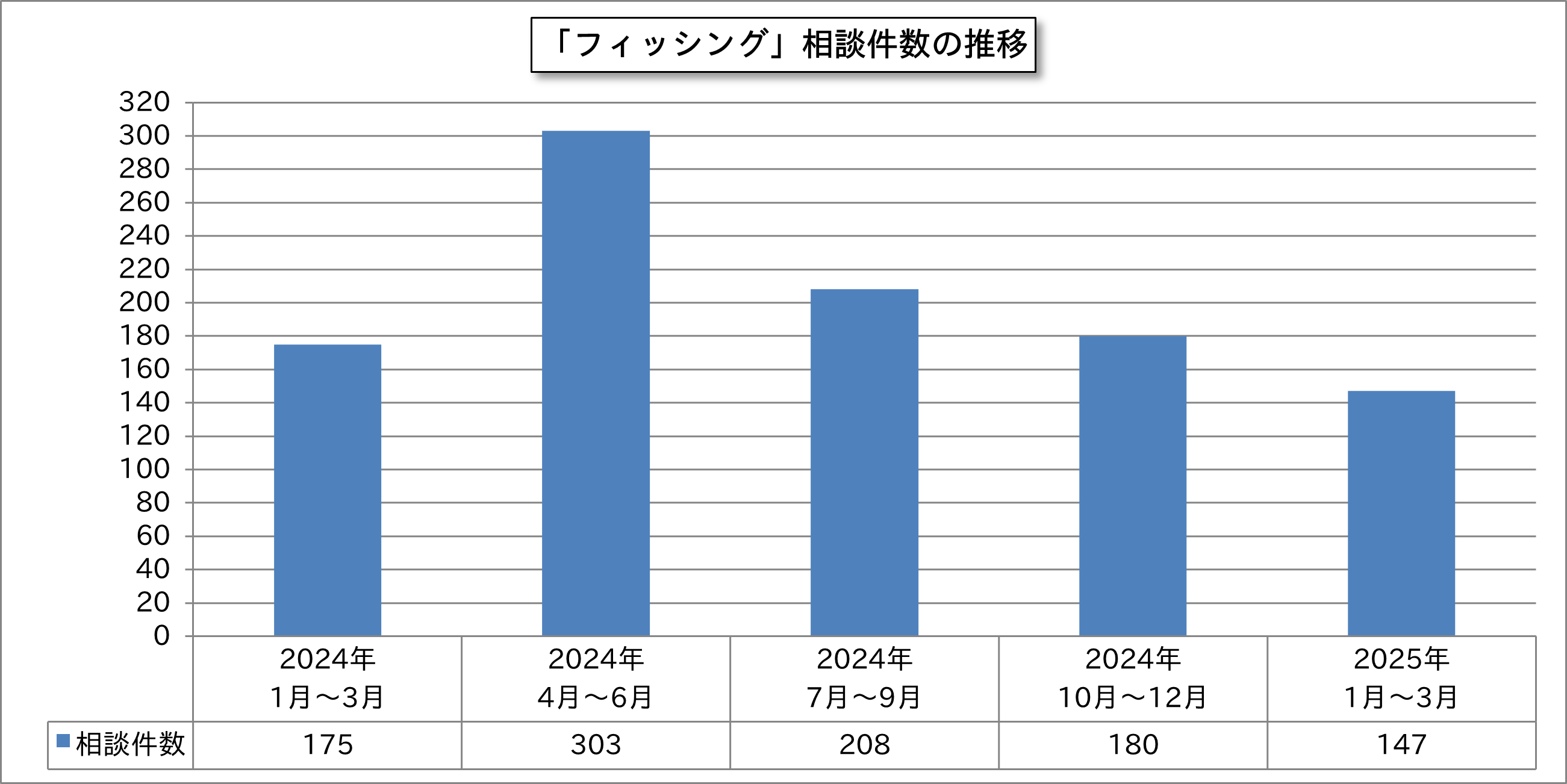

2-3.「フィッシング」に関する相談

「フィッシング」に関する相談件数は、前四半期から約22.9%減の135件寄せられました。各種サービスや企業を騙ったメールから偽サイトにアクセスして、個人情報やクレジットカード情報などを入力したという相談が寄せられています。

-

図7:「フィッシング」相談件数の推移

- 2024年1月~3月:相談件数 152

2024年4月~6月:相談件数 264

2024年7月~9月:相談件数 197

2024年10月~12月:相談件数 175

2025年1月~3月:相談件数 135

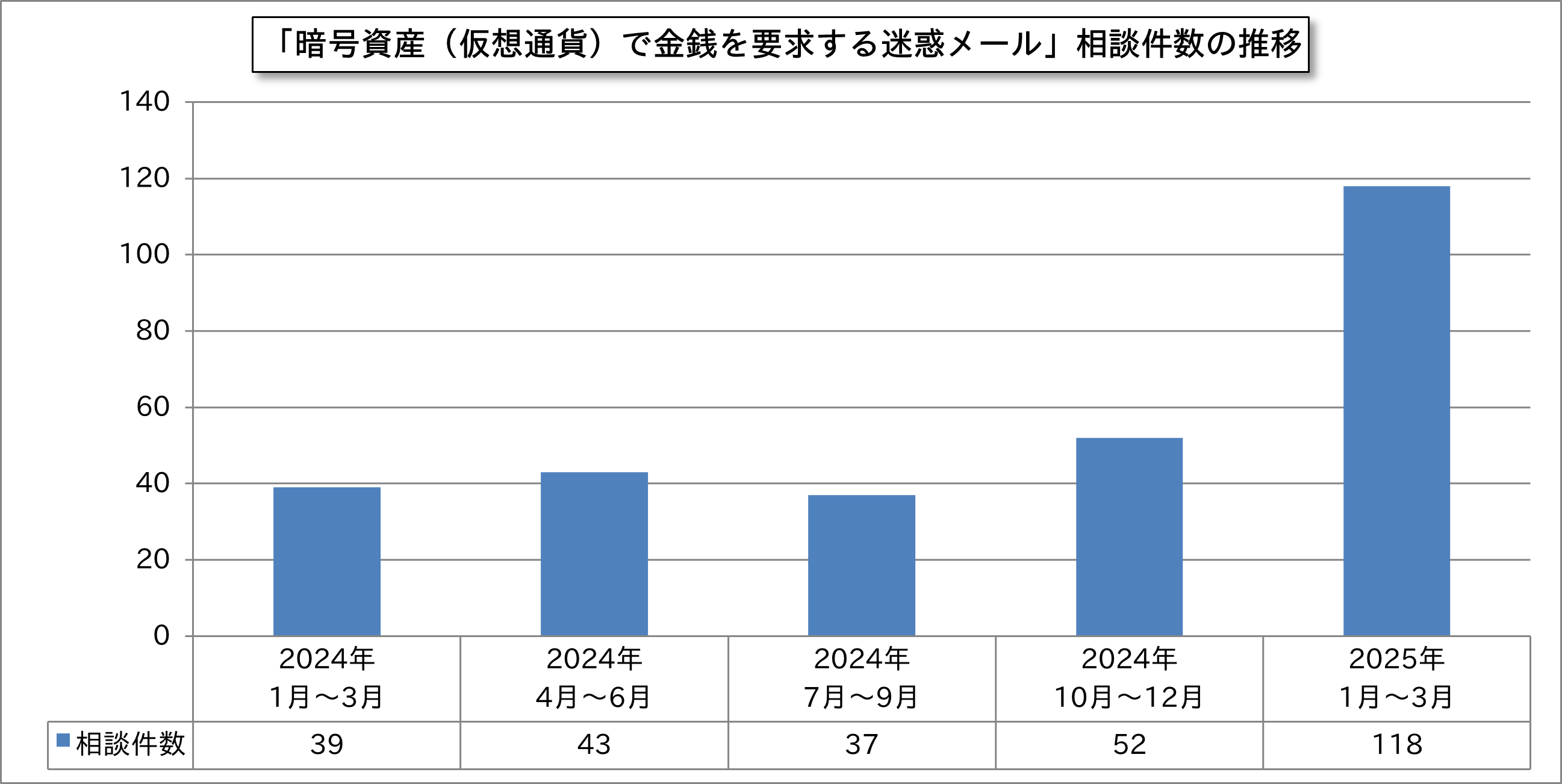

2-4.「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」に関する相談

今四半期は「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール(脚注6)」に関する相談が前四半期から約126.9%増の118件寄せられました。メールに書かれている嘘の恐喝内容に驚いて、その真偽についてのご相談が引き続き寄せられています。しかし、暗号資産で金銭を支払ってしまったという相談は確認していません。

-

図8:「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」相談件数の推移

「暗号資産(仮想通貨)で金銭を要求する迷惑メール」相談件数の推移

- 2024年1月~3月:相談件数 39

2024年4月~6月:相談件数 43

2024年7月~9月:相談件数 37

2024年10月~12月:相談件数 52

2025年1月~3月:相談件数 118

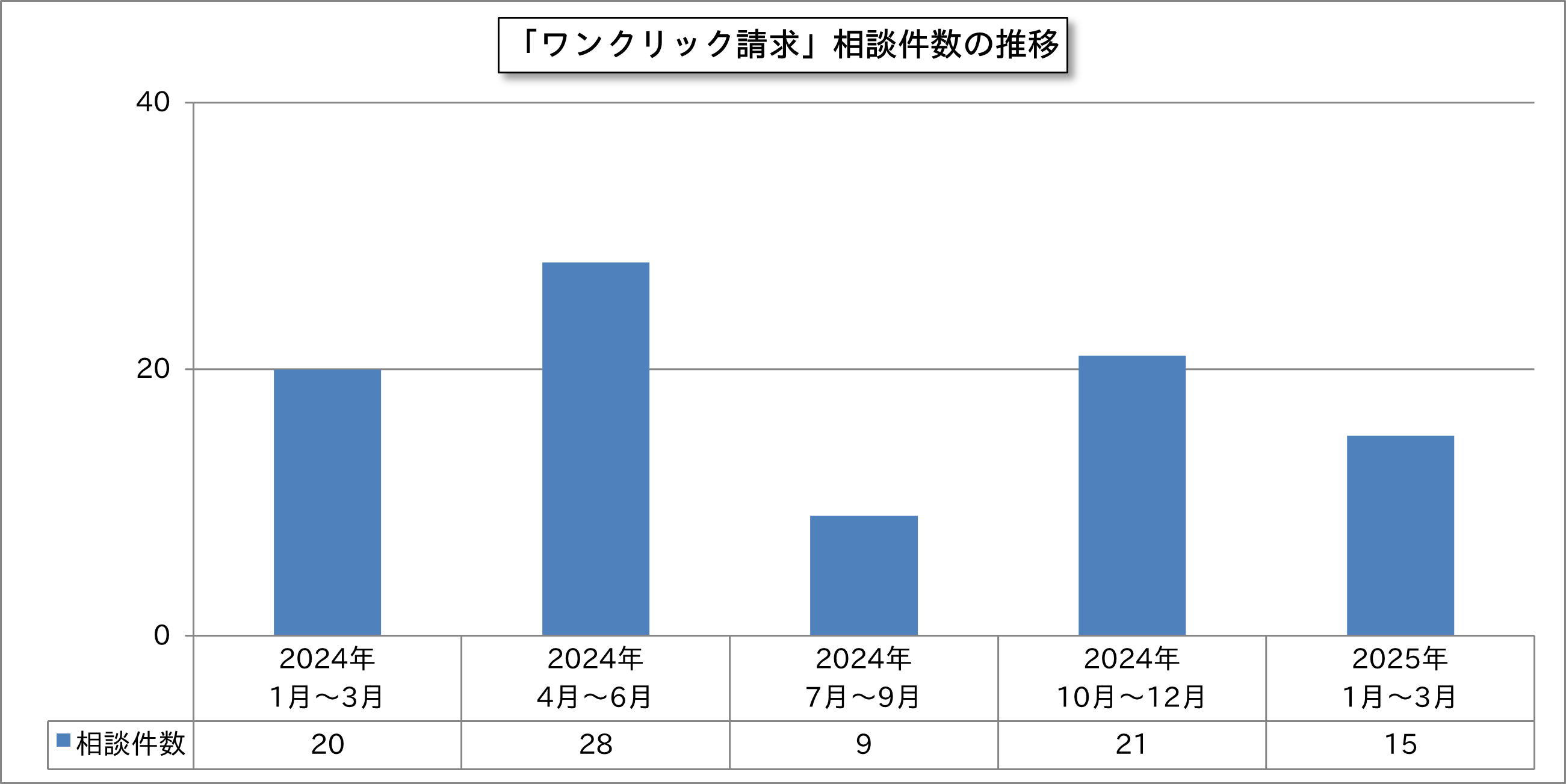

2-5.「ワンクリック請求」に関する相談

今四半期は「ワンクリック請求(脚注7)」に関する相談が前四半期から28.6%減の15件寄せられました。ワンクリック詐欺の手口内容に変化はみられません。アダルトサイトを観ていたところ、突然会員登録が完了し、金銭を支払うように指示する画面がでてきたことに関して、支払の必要性についての相談が寄せられています。

-

図9:「ワンクリック請求」相談件数の推移

「ワンクリック請求」相談件数の推移

- 2024年1月~3月:相談件数 20

2024年4月~6月:相談件数 28

2024年7月~9月:相談件数 9

2024年10月~12月:相談件数 21

2025年1月~3月:相談件数 15

3.相談事例

今四半期のうち相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。

3-1.企業組織からの相談事例

相談事例1:サーバーに不正アクセスされ情報が窃取された

- 相談内容

-

- レンタルサーバーを利用した自社のウェブサイトが不正アクセスの被害にあった。インターネット向け決済インフラサービスを使っているため、お客様のクレジットカード情報が窃取されているのではないかと心配している。

- 自社のデータベースに不正アクセスによる改竄があり、ホームページおよび関連システムを停止した。原因は、SQLインジェクションによる攻撃であった。脆弱性のある個所を修正し、WAFを導入し再開した。どこかに報告の必要はあるか。

- 回答 (対処)

-

- レンタルサーバーの会社に連絡し、アカウントへの不正ログインかサーバーソフトのプラグインの脆弱性が原因か等の調査を依頼する。ホームページ再開時は、調査結果に基づき、脆弱性などのインシデントの発生原因を除去した上で、バックアップから復元を行う。クレジットカード情報の扱いはカード会社にご相談いただく。

- 個人情報漏えいのおそれがある場合は、個人情報保護委員会への報告を行う。加えて、業法等で求められる場合は監督官庁、犯罪性がある場合は警察に連絡を行っていただく。

- 対策

-

- 利用しているソフトウェアに新たな脆弱性が発見されていないかを継続的に確認し、脆弱性が見つかった場合は適宜解消を行う。

- サイト内のフォルダーやページへの適切なアクセス権限の付与を行う。

- 管理者アカウントを複数名で共有している場合は管理方法の見直しを行う。

- 多要素認証の導入などの、CMS管理画面へのログイン認証を強化する。

- CMSの管理画面のログイン試行回数上限の設定と、アクセス元IPアドレスの制限を行う。

- FTPのアクセス元IPアドレスの制限を行う。

- SSHの設定を行う。

- 将来発生し得る攻撃への予防策としてWAFの導入の検討を行う。

3-2.個人からの相談事例

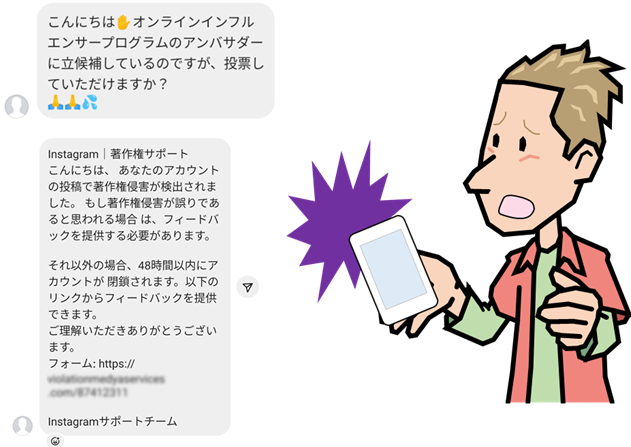

相談事例1:Instagramに不正ログインされアカウントに入れなくなった

- 相談内容

-

- 友人から「アンバサダーの投票をしているから電話番号を教えてほしい」とダイレクトメッセージ(DM)が来た。電話番を教えた後にショートメッセージ(SMS)で届いた認証コードをさらに教えた。するとこちら側が自分のInstagramにログインできなくなってしまった。

-

図10:InstagramでのDM事例の図

- 回答 (対処)

-

- 電話番号とその後にショートメッセージ(SMS)で届いた6桁の番号を相手に伝えたことによってInstagramに不正ログインされ、パスワードを変更されたと考えられる。

【対処】

- Instagramのヘルプセンターに書かれている、ログインができない場合の対処やアカウントの取り戻し手続きを行う。

- 友達に対して同様のメッセージが送られる可能性があるため、Instagram以外の方法で注意喚起を行う。

- 対策

-

- 友達からのDMであってもこのような投票依頼には反応しないようにする。

- Instagramから利用者にDMを送ることはないと報告されている。

- SNS等のインターネットサービスから送信されてきたリンクや認証コードを第三者に伝えたり共有したりない。

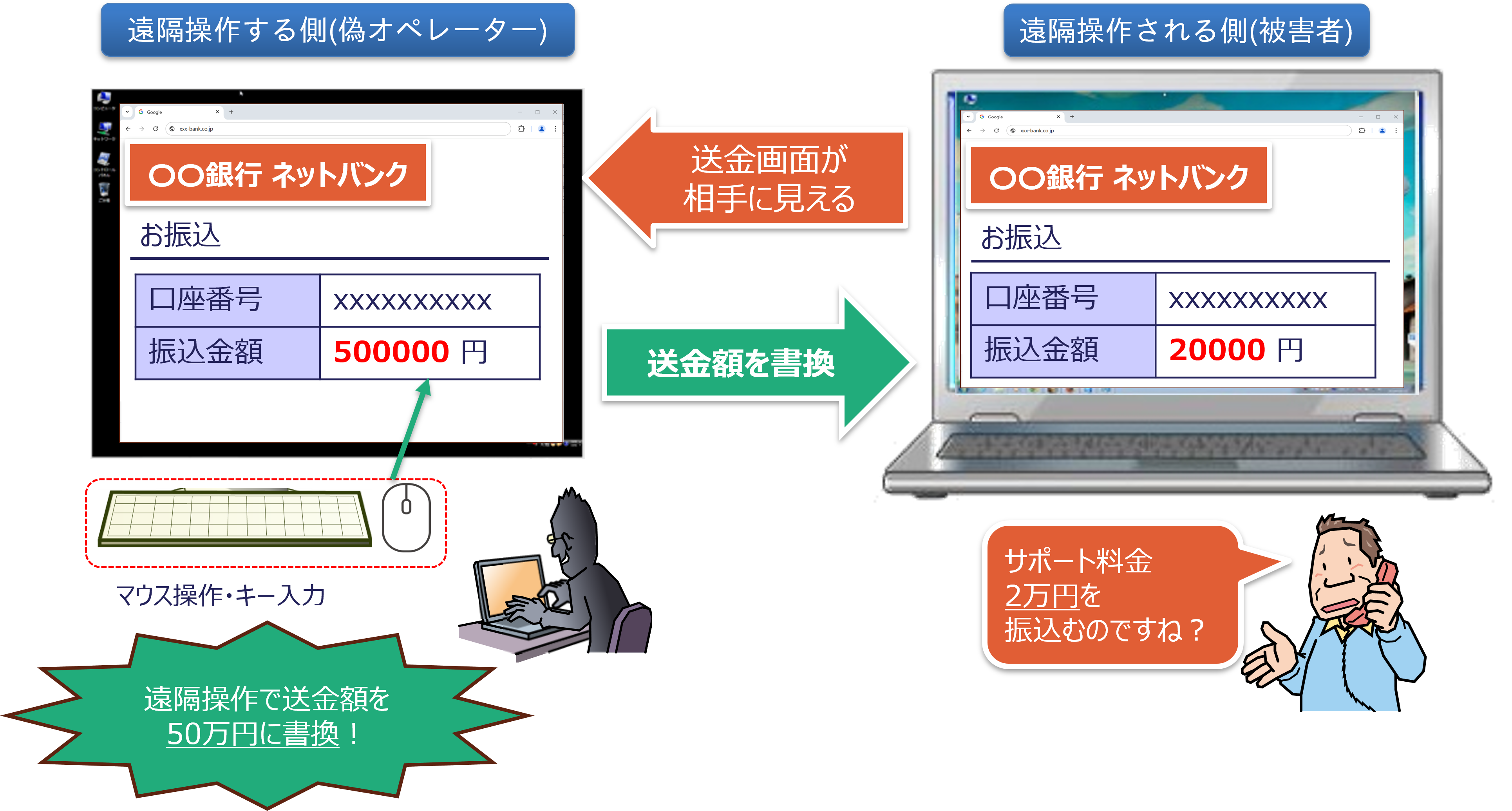

相談事例2:サポート詐欺に電話をしてスマートフォンの遠隔操作で不正送金をされた

-

図11:遠隔操作で不正送金された事例の図

- 相談内容

-

2024年第4四半期レポートにて、サポート詐欺の手口において増えてきた、パソコンを遠隔操作してネットバンキングの不正送金をする事例を説明した。

最近のネットバンキングでは、スマートフォンのアプリを利用することが一般的になってきたこともあり、パソコンだけでは不正送金ができない場合もある。そのため、攻撃者がパソコンに加えて、スマートフォンにも遠隔操作アプリをインストールさせる相談が増えてきている。- 【不正送金で金銭的被害が発生した相談事例】

- サポート詐欺に電話をかけてしまい、パソコンとスマートフォンに遠隔操作アプリを入れさせられた。その日の夜から朝にかけて相手にパソコンとスマートフォンを操作され、かなりの大金を不正送金されてしまった。

- 【不正送金が失敗に終わった相談事例】

- サポート詐欺に電話をかけてしまった。パソコンの遠隔操作中にネットバンキングを利用していないかと聞かれ、スマートフォンでやっていることを伝えると、遠隔操作アプリを入れるように指示された。遠隔操作中に、バンキングアプリを開かされて、アプリの画面で定期預金が勝手に解約されて普通預金に移されるのが見えて不正に気がついた。電話を切り銀行に相談したところ金銭被害は無かった。

- サポート詐欺に電話をかけパソコンを遠隔操作された。ウイルス感染しているので、銀行に預金しているお金が危ないと言われた。ネットバンキングの口座番号とパスワードを相手に伝え、遠隔操作で残高画面を確認された。スマートフォンにも遠隔操作アプリを入れさせられた。途中で不審に思ったので電話を切った。銀行から300万円送金されそうだったがストップしたと連絡があった。

- 【不正送金で金銭的被害が発生した相談事例】

- 回答 (対処)

-

- 【スマートフォンに遠隔操作アプリをインストールさせる不正送金の手口】(図11参照)

- スマートフォンに遠隔操作アプリをインストールし、ネットバンキングにログインさせられてしまうと、図のように送金画面に入力した情報が相手にそのまま見られてしまう。偽オペレーター側が遠隔操作を使用して送金口座番号、送金額等の入力、振り込み実行もできる場合があると考えられる。

- ワンタイムパスワードによる多要素認証が行われている場合でも、スマートフォンに届いたワンタイムパスワードが遠隔操作画面で偽オペレーターに読み取られてしまい、多要素認証を突破され、不正送金が実行される可能性がある。

- 銀行によってはパソコンで振り込みをする場合でも、スマートフォンのバンキングアプリで自分が承認することで振り込みが実行される場合がある。しかしスマートフォンを遠隔操作されていると、偽オペレーターに勝手に承認される危険性がある。

- 【対処】

- (1)遠隔操作中に、ネットバンキングにログインさせられた場合

- 至急パスワードの変更と、不正送金の有無を確認し、必要な対処について銀行に相談する。

- (2)不正送金をされた場合

- 至急、「振込先」の銀行に被害について連絡する。

- 加えて、「振込元」の銀行と警察に連絡する。

- (参考)

- 全国銀行協会:金融犯罪に遭った場合のご相談・連絡先

- https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/information/

- 【スマートフォンに遠隔操作アプリをインストールさせる不正送金の手口】(図11参照)

- 対策

-

- パソコンに突然ウイルス感染の警告が表示され、電話番号が表示されている場合、絶対に電話をかけない。

- 電話をかけてしまった場合でも、遠隔操作を相手にさせない。

- 相手の指示に従ってネットバンキングへのログインは行わない。

- ネットバンキングのパスワードやワンタイムパスワードは絶対に他人に教えない。

-

図12:偽のサポートセンターの電話番号が表示される事例の図

-

脚注1ウイルスや不正アクセスに関する技術的な相談に関して、SMSによる携帯電話への情報提供。

-

脚注2

-

脚注3

-

脚注4ウイルス検出の偽警告

-

脚注5各種インターネットサービス(SNS、ショッピングサイト、クラウドサービス等)において、第三者にIDおよびパスワードを不正利用されたことに関する相談。

-

脚注6

-

脚注7

お問い合わせ先

IPAセキュリティセンター 情報セキュリティ安心相談窓口

-

E-mail

-

URL

更新履歴

-

2025年5月2日

図4, 図7の改定

-

2025年4月17日

掲載