社会・産業のデジタル変革

SDS技術コラム:AIエージェント

公開日:2025年7月8日

独立行政法人情報処理推進機構

デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部

ソフトウェアエンジニアリンググループ

近年、OpenAI ChatGPTやGoogle Geminiに代表される生成AIが注目を集める中、「AIエージェント」という新たな潮流が脚光を浴びつつある。 AIエージェントは、受け身的な単なる会話にとどまらず、自律的なタスクの実行や継続的な学習まで担うことができ、業務効率化や人手不足の解消といった社会課題への対応にも寄与する可能性を秘めている。

本コラムでは、AIエージェントとはどのようなものか、その概要を紹介する。

AIエージェントとは

2025年は「AIエージェント元年」とも言われ、今年に入り「AIエージェント」という言葉が広く使われるようになった。 その厳密な定義はまだ確立していないが、一般的には「ユーザーから与えられた指示に基づき、自律的に問題解決やタスク実行を行うソフトウェア」と言われている。

以下に著名な企業や団体の定義を示す。

参考:各企業や団体が示す定義

OpenAI

私たちは「エージェント」をユーザーの代わりにタスクを自律的に実行するシステムであると捉えています

AI エージェントは、AI を使用してユーザーの代わりに目標を追求し、タスクを完了させるソフトウェアシステムです

Gartner

AIエージェントは、デジタルおよび現実の環境で、状況を認識し、意思決定を下し、アクションを起こし、目的を達成するためにAI技術を適用する、自律的または半自律的なソフトウェアです

一般社団法人AICX協会

AIエージェントとは、自律的に判断・行動し、特定の目的に向けて人間をサポートする知的なソフトウェアシステム

AIエージェントの特徴

次にAIエージェントの特徴について示す。

IT関連の大手調査企業であるGartner(米国)は、AIエージェントの特性として以下の5つを挙げている。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 適応性 | エージェントが、自身の環境や目的の変化に応じて、その振る舞いや戦略を調整できる能力 |

| 積極性 | エージェントが、将来のシナリオを予測し、戦略的な意思決定を下し、目的達成のために自らアクションを起こせる能力 |

| 目的の複雑性 | エージェントが、高度な意思決定と問題解決の能力が必要な、相互に関連する複数の目的達成に求められるタスクを管理し、実行できる能力 |

| 環境の複雑性 | 高度な不確実性、変動性、複雑性を伴う環境で、エージェントがタスクを制御し、実行できる能力 |

| 自律性 | ほとんどまたはまったく人間の介入なしで、エージェントが独立して稼働できる能力 |

従来型の生成AIとの違い

ChatGPTなどの従来型の生成AIとAIエージェントは、いずれも人工知能に分類されるが、その目的や機能には違いがある。

以下に一般的に言われている違いを示す。

| 観点 | 従来型の生成AI | AIエージェント |

|---|---|---|

| 目的 | コンテンツ生成(ユーザーの作業をサポート) | 特定の目標を達成(自律的にタスクを実行) |

| 機能 | リクエストやプロンプトに応答し、情報を提供して簡単なタスクを完了する | 複雑な複数ステップのアクションを実行できる、学習して適応する、独立して意思決定できる |

| 外部連携 | 一部可能(Web検索など) | 高度に対応(外部APIなど) |

| 活用例 | チャット、要約、翻訳、調査など | カスタマーサポート、営業活動支援など |

AIエージェントの例

国内外の企業から続々とAIエージェントサービスが登場している。

主要な企業のAIエージェントサービスの例

OpenAI「Operator」

ユーザーに代わり、Webブラウザを自動で操作するAIエージェント。フォーム入力、旅行予約、レストラン予約、買い物、ニュース収集、メール返信などブラウザ上で繰り返し行なう操作をOperatorが人間の代わりに操作を実行する。

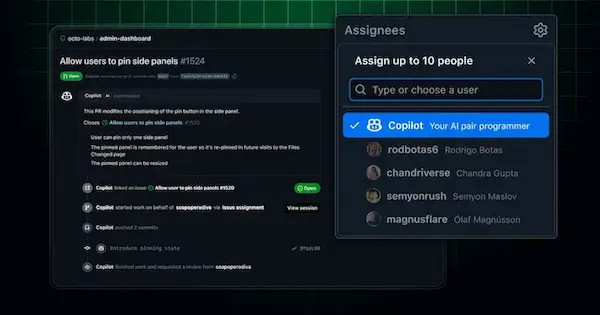

Microsoft / GitHub「Copilot Coding Agent」

GitHubに統合されたソフトウェア開発支援AIエージェント。開発プロジェクトにおける課題や要望などを記録・管理する「イシュー」をエージェントに割り当てると、その内容に基づき、コードの実装、修正、テストを自動で行い、最終的にプルリクエストとして提出する。

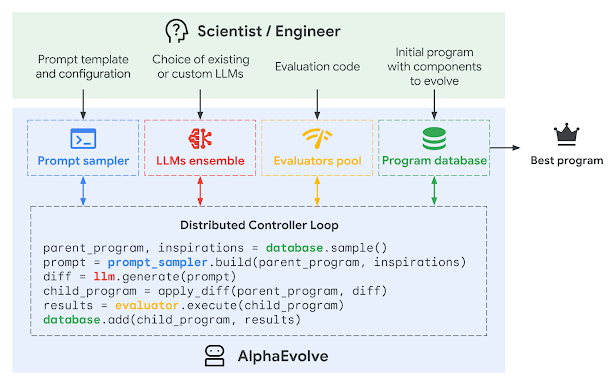

Google「AlphaEvolve」

GoogleのAI研究機関であるGoogle DeepMindが開発した進化型コーディングエージェントAIであり、自律的に新しいアルゴリズムなどを発見する能力を有している。すでにGoogle社内において多方面で成果を上げており、たとえばデータセンターの最適化では、世界中のコンピューティング資源を平均0.7%継続的に節約することに成功している。また、コンピューターサイエンスや数学といった理論的分野においても顕著な進展をもたらしている。具体的には、コンピュータにおける基本的な演算である「行列の掛け算」において、1969年に登場した著名なStrassenアルゴリズムを凌駕する高速な手法を見出した。

トヨタ自動車「O-Beya」

トヨタ自動車の社内向けAIエージェント。ベテラン技術者の知見や過去の設計データを蓄積し、24時間365日、いつでも相談可能なシステム。振動、燃費、規制対応など、複数の専門AIエージェントを搭載しており、質問内容に応じて相互に連携・協調し、統合的な回答を提供する。

AIエージェントの利点・課題

AIエージェントには、様々なメリットがある。

メリットの一例

- 業務効率の向上:提携業務やデータ入力など、時間を要するタスクを自動かつ並列で処理し、業務全体のスピードと精度を向上

- イノベーションの促進:膨大なデータを高速で解析し、これまで見落とされていた相関関係や新たなトレンドを発見

- 複雑な問題の解決:多くの要因が絡み合う課題に対しても、AIエージェントがパターンを抽出し、最適な解決策を導出

- 高度な自動化の実現:単純なルールベースを超えて、状況に応じてAIエージェントが自律的に判断・実行

- 学習と自己改善:運用中に得られるフィードバックを取り込み、継続的にパフォーマンスを改善し続ける

一方で、課題やリスクも存在する。

課題やリスクの一例

- セキュリティ・プライバシーの懸念:AIエージェントが機密情報や個人情報にアクセスする過程で、意図しないデータ漏洩が発生するリスク

- 信頼性の課題:高度な自律性や内部構造のブラックボックス性により、予期せぬ挙動や不適切な意思決定が生じる可能性

- 倫理・法的リスク:AIエージェントが知らずに法規制に違反したり、第三者の知的財産権を侵害したりするリスク

- 不適切利用や悪用:AIエージェントが旅行予約などで無秩序に大量の予約・キャンセルを繰り返し施設側に損害を与えるなど、AIエージェントの不適切な利用や悪用の懸念

- コスト管理の問題:AIエージェントが自律的に外部システムと連携することで、想定外のAPI利用や通信が増加し、コストが膨れ上がる恐れ

AIエージェントの今後の展望

推論能力と問題解決能力の向上

大規模言語モデル(LLM)や強化学習の進展により、エージェントの計画立案能力や多段階推論の精度は飛躍的に向上すると考えられる。

さらに、GoogleのAlphaEvolveのように、人間の能力を凌駕する可能性を示す例も登場している。

マルチエージェント化による適応性向上

AIエージェント同士が連携・協調しながら問題解決に取り組むマルチエージェント・システムの発展も今後ますます加速していくと見込まれる。

こうしたシステムでは、各エージェントが独自の知識や視点、行動方針を持ちながらも、全体としては協調的に機能することで、単一のエージェントでは対応が困難な複雑な課題に対して高い柔軟性と適応性を発揮できる。

マルチモーダル入力への対応

テキストのみならず、音声、画像、動画といった複数の情報を統合的に処理可能なマルチモーダルAIの実用化が進みつつある。

これにより、従来の単一モーダルに限定されたAIに比べて、より豊富で文脈的な理解が可能となり、複雑かつ現実的なタスクへの対応能力が飛躍的に向上すると期待されている。

AIエージェント市場規模の拡大

世界のAIエージェント市場は、今後急速に拡大すると見込まれており、2024年から2030年のわずか6年間で約10倍の成長を遂げるという予測も存在する。

おわりに

本コラムでは、AIエージェントについて簡潔に紹介した。

現在、AIエージェントは発展途上にあるものの、すでに多くの業界や企業において大きなインパクトを生み出し始めており、今後のさらなる進化と普及が期待されている。

ソフトウェモダナイゼーション委員会報告書で示した「Software-Defined Society」の実現においても、AIエージェントは中心的な役割を果たす可能性を秘めている。たとえば、AIエージェントによるソフトウェア開発の自動化が進めば、サービスの更新や機能追加などを迅速かつ柔軟に行うことが可能になるだろう。また、今後人口減少が進むと予想される日本社会においては、AIエージェントがさまざまな分野で人手を補完・代替する存在として重要な役割を担うことが期待される。

もちろん、現時点では技術的・倫理的課題も多く残されているが、そうした課題とメリットの両面を十分に理解し、適切に導入・運用していくことで、より豊かで持続可能な社会の実現につながると考えられる。

今後も本グループでは、技術動向を継続的にウォッチしつつ、本コラムのような紹介記事を通じて、最新情報を発信していく予定である。

免責

当該ページの内容は、完全性、正確性を保証するものではなく、今後予告なく大幅に加筆・修正する可能性があります。

IPAは、当資料に記載されている情報より生じる損失または損害に対して、いかなる人物あるいは団体にも責任を負うものではありません。

更新履歴

-

2025年7月8日

公開