社会・産業のデジタル変革

Cloud-Edge-IoT連携(Cloud-Edge-IoT continuum)の推進

公開日:2025年3月21日

独立行政法人情報処理推進機構

デジタル基盤センター

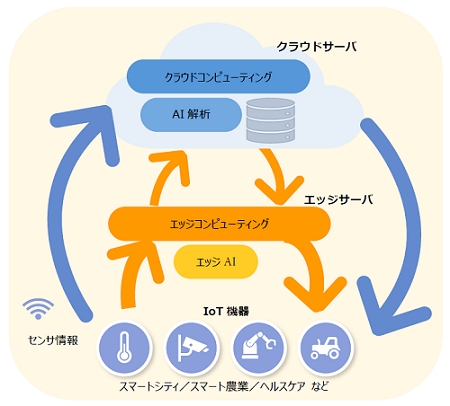

近年、エッジコンピューティング・エッジAI技術の利用が進むIoTシステムにおいて、クラウド・エッジ・IoTをシームレスに連携させる「Cloud-Edge-IoT連携(Cloud-Edge-IoT continuum)」の技術が注目されています。本ページでは、Cloud-Edge-IoT連携に関する情報提供を行います。

Cloud-Edge-IoT連携の概要

IoT機器の爆発的増加や、5Gなど次世代通信インフラの普及、そしてディープラーニングなどAI技術の高度化に伴い、クラウドとエッジ領域におけるコンピューティング、さらにIoTを連携させる「Cloud-Edge-IoT連携(Cloud-Edge-IoT continuum)」の取り組みが、特に欧州を中心に進められています。クラウド・エッジ・IoTをシームレスに連携させる仕組みを構築することは、ますます増大するデータを効率よく活用しながら電力消費を抑え、環境と経済の両面で持続可能なデジタル社会を実現するうえで不可欠だと考えられるようになってきました。

現在、センサデバイスを始めとしたIoT機器は、小型化や省電力技術の向上、LPWA等の低電力通信技術の発展により、外部電源がなくとも数年間動作し、かつ設置場所を選ばないものも数多く登場して(または、提供されて)います。その結果、都市内や車両、インフラ、農地、河川など、さまざまな場所から膨大なデータが得られるようになりつつあります。そして、これら膨大なデータの処理は、従来はクラウド側のサーバにより行われることが一般的でしたが、エッジ機器の高性能化や「エッジAI」の進化などにより、よりデータが生成される場所に近いエッジ側へと急速に移行しています。エッジ側でのローカルなデータを活用したサービス提供に対するニーズも高まっており、クラウドコンピューティングの一部をエッジサーバに設置して、エッジサーバでデータ処理、サービス提供を行う動きも加速しています。このようにクラウドからエッジへデータ処理が分散されていく中で、クラウドとエッジ、さらにIoTを連携させ、より効率的なデータ処理・サービス提供を目指す「Cloud-Edge-IoT連携」の技術は、今後さらに重要なものになると考えられます。

なぜ、Cloud-Edge-IoT連携なのか?

近年のデータ需要の爆発的な増加に伴い、クラウド・エッジ・IoTをシームレスにつないだサービスの重要性は一段と高まっています。センサデバイスなど、エッジ機器に強みを持つ日本にとって、データ処理・サービス提供の中心がエッジ側に移行してきている現状は、エッジ側でのデータ処理・利活用に新たな強みを見出す好機といえます。さらに、日本企業は高品質な製造業や産業ロボット技術、現場力に基づく継続的な改善活動などによって、新たな付加価値を創出できる十分な可能性を有しています。

このような現状において、日本がエッジコンピューティング、Cloud-Edge-IoT連携(以下、CEIと表記)に取り組むことは、非常に重要です。詳細は、次のページ「Cloud-Edge-IoT連携とは」をご参照ください。

ユースケース

Cloud-Edge-IoT連携は、製造業、エネルギー、農業、物流など、多くの産業分野で応用が可能であり、すでにこの技術を活用した多くの取り組みが行われています。次のページ「CEI(ユースケース)」では、産業分野別の主なユースケースについて紹介しています。

ユースケースの地域別の特徴

- 米国

-

通信事業者やクラウド事業者が協力してエッジ領域を高度化しており、主要クラウドベンダーのエッジ対応サービスが活発に展開されている。

これを活かし、製造業や小売業、ヘルスケアなどで、リアルタイムのデータ処理と機械学習推論をエッジ側で行う事例が増えている。各種GPU/TPUを搭載したエッジ向けハードウェアや、軽量なAIフレームワークの導入が顕著。

- 欧州

-

データ保護規制(GDPR)やデータ主権の重要性が高く、エッジコンピューティングを活用して「域内でデータを完結させる」取り組みが進んでいる。

エネルギー消費やカーボンフットプリントを削減するため、エッジデバイスを含むシステム全体で省エネ化を図る動きが顕著。

風力や太陽光エネルギーを活用したマイクロデータセンターの導入なども進展。

国内外の動向

日本の動向

日本におけるCloud-Edge-IoT連携は、スマートシティ推進の取り組みの中で進められているほか、官民連携のプラットフォーム、コンソーシアムなどでも数多く推進されています。

- 1.スマートシティ官民連携プラットフォーム

-

- 都市OSの構築:自治体や企業が連携し、交通、防災、医療などのデータをエッジ(現場)とクラウドの両面で活用。

分野横断データ活用:センサやカメラなどのIoT機器から得られるリアルタイム情報をエッジで処理しつつ、必要に応じてクラウドで解析・可視化。

- 都市OSの構築:自治体や企業が連携し、交通、防災、医療などのデータをエッジ(現場)とクラウドの両面で活用。

- 2.IoT推進コンソーシアム(IoT Acceleration Consortium, IOTA)

-

- エッジコンピューティングやクラウド活用に関する技術WGを組成し、ガイドラインや成果物を提供。

- 3.ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会(RRI)

-

- ロボットとIoTの連携:現場(エッジ)で稼働するロボットが取得するデータをクラウドと連携し、リアルタイム制御や高度な解析に活用。マッチング支援:エッジ・クラウド技術を持つ企業とユーザー企業を結びつける活動を実施。

- ロボットとIoTの連携:現場(エッジ)で稼働するロボットが取得するデータをクラウドと連携し、リアルタイム制御や高度な解析に活用。マッチング支援:エッジ・クラウド技術を持つ企業とユーザー企業を結びつける活動を実施。

- 4.産総研・デジタルアーキテクチャ研究センター(DigiARC)

-

- クラウドからエッジまで含む計算連続体(computing continuum)での超分散コンピューティングコア技術の研究開発が行われている。

欧州の動向

EUでは、主に欧州データ戦略(EU data strategy)に基づいてCloud-Edge-IoT連続体の取り組みが積極的に推進されています。詳細は次のページ「欧州の動向」をご参照ください。

NexusForum.euについて

NexusForum.euは、Horizon Europeから助成を受けて推進されているCloud-Edge-IoT連続体に関するCSA(調整・支援アクション)プロジェクトの一つで、IPCEI-CISとの調整、R&I ロードマップ策定、政策ロードマップ策定、委員会への助言等を行っています。日本からは明治大学が参画し、プロジェクトを推進しています。詳細は下記リンクをご参照ください。

- 2025年3月31日に日本において、以下のイベントが開催されます。

お問い合わせ先

IPA デジタル基盤センター

-

E-mail

更新履歴

-

2025年3月21日

公開