社会・産業のデジタル変革

Cloud-Edge-IoT連携とは

公開日:2025年3月21日

独立行政法人情報処理推進機構

デジタル基盤センター

背景

近年、IoTデバイスの普及やビジネスのデジタル化が進む中、エッジとクラウドを連携させる重要性が飛躍的に高まっています。IDCの予測によれば、2025年には世界で生成されるデジタルデータ量が175ゼタバイトを超えると見込まれ、その中でもIoTが生み出すデータは急速な増加傾向にあります。また、IoT Analyticsは2025年までに世界で300億台以上のIoTデバイスが稼働すると推計しており、これらのデバイスから発生する膨大なデータを効率的に活用するうえで、従来のクラウド中心の集中処理モデルだけではカバーしきれない課題(遅延、通信コスト、セキュリティなど)が顕在化しています。

こうした状況下で注目されるのが、クラウドとエッジ、さらには多数のIoTデバイスをシームレスにつなぐアーキテクチャです。従来は、IoTデバイスから得たデータをすべてクラウドに送り、クラウド側で包括的な分析を行う手法が中心でした。しかし、以下のような観点から、エッジコンピューティングを含む分散型のアプローチに切り替える重要性が高まっています。

低遅延・リアルタイム性の向上

エッジ側で即時に分析やフィルタリングを行うことで、クラウドへすべてのデータを送る場合に比べてネットワーク遅延が大幅に抑えられます。リアルタイム制御が求められる製造ラインや交通インフラ、医療機器などの分野で効果を発揮します。

通信コストとネットワーク負荷の削減

不要なデータをエッジで間引きしたり、集約して送信したりするため、クラウドへの送信量を最適化できます。大容量のデータをすべて遠隔地に送る必要がなくなるため、ネットワーク帯域の負荷を軽減しつつコストを削減できます。

セキュリティ・プライバシーの強化

センシティブな情報をエッジ領域で処理することで、インターネット経由でやり取りされるデータを最小限に抑えられます。データ漏洩リスクやプライバシー面の課題に対して、より強固な対策が実現できます。

可用性と信頼性の向上

クラウドに障害が発生したりネットワーク接続が不安定になった場合でも、エッジで一定の処理が継続可能です。重要なアプリケーションの停止を回避し、ビジネス上のダウンタイムやリスクを最小限に抑えられます。

クラウドサーバとエッジサーバの適切な役割分担

エッジでリアルタイムに分析・制御を行いつつ、クラウドでは大量データを蓄積して機械学習や長期的な分析を行うといった役割分担がしやすくなります。これにより、エッジサーバではエッジ側に最適化されたローカルなデータ処理とサービスを提供し、クラウドサーバではグローバルなサービス提供と両立が可能になります。

柔軟な拡張性と運用効率

IoTデバイスの急増に伴い、クラウドだけでなくエッジにも処理を分散させることで、大規模なシステムを段階的かつ柔軟に拡張しやすくなります。さらに、エッジとクラウドを一元管理することで、運用コストを抑えながら複雑なシステムをスムーズに統制できます。

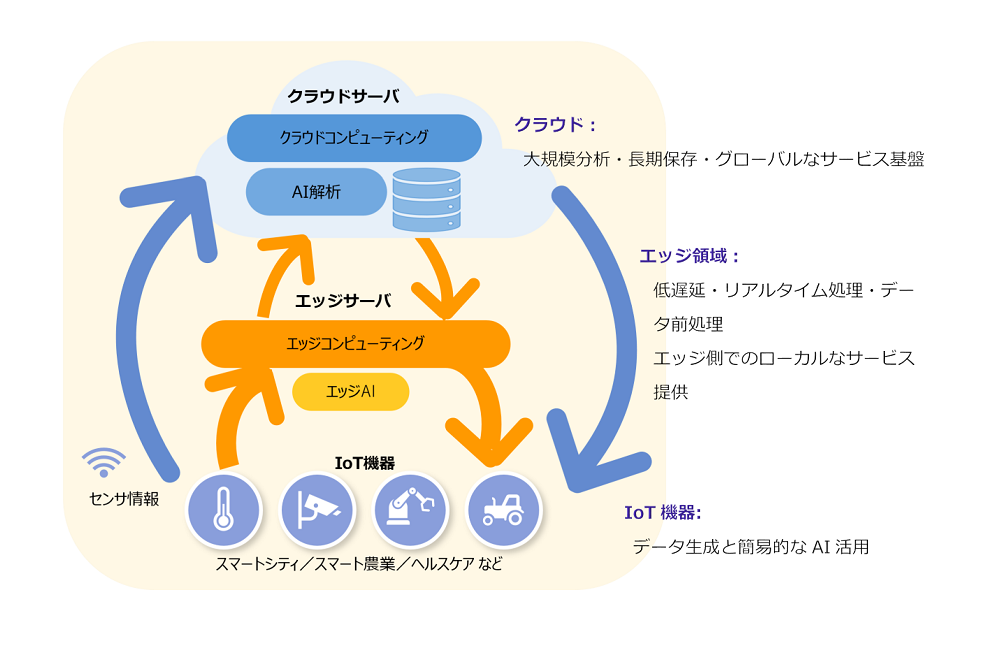

クラウド・エッジ領域・IoTの関係

クラウド

- 価値

-

- 大規模分析・AI学習

- 膨大なデータを集約し、高度な演算処理やAIモデルの学習が可能。

- グローバル規模のサービス提供

- 分散したデータセンターにより、可用性や拡張性、長期保存を含む安定した運用を実現。

- 大規模分析・AI学習

- 使い方

-

- データ統合・一括分析

- 多拠点や多数のセンサから送られるデータを集計して、BIツールや機械学習を活用。

- 集中管理・バックアップ

- サービス運用やログ管理、バックアップやアーカイブなどを一元的に管理。

- データ統合・一括分析

エッジ領域

- 価値

-

- 低遅延・リアルタイム性

- ネットワーク往復を最小化し、ミリ秒単位の応答が要求される場面で高い効果を発揮。

- 帯域幅の節約・セキュリティ強化

- 必要なデータだけをクラウドに送ることで通信コストを抑え、機密データをローカルで処理し安全性を高める。

- エッジ付近でのローカルなサービス提供

- クラウドコンピューティングの一部をエッジサーバにも展開し、エッジ側に最適化されたデータ処理、サービス提供を実施。

- 低遅延・リアルタイム性

- 使い方

-

- データ統合・一括分析

- 製造業や自動運転など、迅速な判断が必要なシーンでエッジAIによる即時処理を実施。

- 局所管理・フィルタリング

- センサからの膨大なデータをローカルで処理・圧縮し、重要な情報のみをクラウドに送信。

- データ統合・一括分析

参考

IoTデバイス

- 価値

-

- 膨大なデータ生成源

- 多岐にわたるセンサや機器から、リアルタイムに大量のデータを生成できる。

- デバイス自体のスマート化

- エッジサーバの機能を取り込み、エッジAIなどによってデバイス単体での簡易的な解析や制御が可能となる。

- 膨大なデータ生成源

- 使い方

-

- 現場情報の可視化・監視

- 工場やインフラ設備、一般家庭などでセンサを配置し、リアルタイムに状態を把握。

- 制御やフィードバックループへの活用

- センサデータを活かして自動的に動作を調整し、省エネ制御に結びつけたり、故障予知などに活用。

- 現場情報の可視化・監視

Cloud-Edge-IoT連携で切り拓く日本の産業変革

日本企業は高品質な製造業や産業ロボット技術、現場で培った豊富なノウハウなど、多くの強みを持っています。一方で、先端技術の実用化や普及のスピードは国際水準と比べるとまだ十分とは言えないのが現状です。そこで、国内の取り組みを加速し、世界市場で確固たる地位を築くためには、クラウド・エッジ領域・IoTを一体化して活用できる仕組みづくりや、産業構造そのものを変革する取り組みが求められています。

日本の強みと産業への影響

日本には他国に負けない強みや潜在力が存在します。クラウドやエッジ領域、IoTが高度化するほど、日本の得意とする産業分野に大きなチャンスが生まれる可能性もあるため、以下の点を活かした取り組みが重要です。

高品質な製造業・ものづくりの強さ

日本は自動車、工作機械、精密機器、電子部品など、世界的に評価の高い製造業を数多く擁しています。IoTやエッジコンピューティングの普及により、製造現場から膨大なデータがリアルタイムで取得できるようになったことで、製造現場の最適化や予知保全、新たなサービスモデルの開発など、日本企業が持つ現場力や技術力を活かせる領域が広がっています。

産業ロボット・自動化技術の蓄積

日本は産業ロボット分野で世界をリードしてきた実績があり、AIやIoTとの融合によりスマートファクトリーや自動化ラインをさらに高度化できる素地があります。大手ロボットメーカーや制御機器メーカーとの連携により、エッジ機器を使ったリアルタイム分析や遠隔制御のニーズが高まるなか、エッジ機器・IoTプラットフォームの開発・実装を通じて差異化が図れます。

現場で培われた品質管理・継続的改善の文化

日本の現場では品質管理や継続的改善の文化が定着しており、細部までこだわった改善を積み重ねることで高品質を実現してきました。IoTやエッジコンピューティングにより製造プロセスのデータを可視化すれば、これまで以上に精密な分析と改善が可能となり、日本の強みをさらに活かすチャンスとなります。

産業・地域のLPWA網、ローカル5Gの普及や、産業・地域別プラットフォームの可能性

各企業や自治体がLPWA(Low-Power Wide-Area)網や、5Gネットワーク(ローカル5G)を活用してエッジコンピューティング基盤を整備する動きも広がりつつあります。これにより工場や建設現場、農業、医療など、産業や地域特有のニーズに合わせたセキュアでリアルタイム性の高いサービスを提供できるようになります。大手ハイパースケーラーのグローバルネットワークとは異なる形で、日本独自のエッジ領域・クラウド連携を構築する新たな可能性が広がります。

データ利活用における国内法整備と産業政策

日本政府もデータ活用の重要性を認識し、個人情報保護や産業データ流通などに関する法整備やガイドラインを拡充しています。さらに、デジタル庁の設立やスーパーシティ構想などの大規模プロジェクトを通じて、各産業・地域でのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しています。こうした政策の後押しも、日本企業がクラウド・エッジ・IoTの領域でリーダーシップを発揮するうえで重要な要素になります。

今後の展望と戦略

ハイパースケーラーとの協業戦略

ハイパースケーラーが提供するプラットフォームやサービスを賢く活用しつつ、特定領域に特化したソリューションや、製造業・自動車産業向けの高付加価値サービスなど、差異化要素を明確に打ち出すことが重要です。

エッジコンピューティングの強化

強みのある産業現場やローカル5G等を活用したエッジコンピューティング領域でリードを取ることが考えられます。製造業やインフラ、運輸、医療など、リアルタイム性が求められる現場でのエッジAIやデータ解析サービスを高度化し、日本の企業や自治体が主導するサービスを広げていくことが期待されます。

データ主権の確立とセキュリティ強化

セキュリティ標準の策定、データガバナンスの強化などを進め、企業や自治体が安心してデータを扱える環境を作る必要があります。国や産業界が協力してセキュリティ認証やガイドラインを整備することで、海外依存度を適切にコントロールしつつ、データの利活用を加速させることが可能になります。

産学官連携によるイノベーション創出

先端技術や高度な人材育成において、日本の大学・研究機関や官公庁、産業界が連携して研究開発や実証実験を推進する取り組みが重要です。AIやロボット、IoTに関連したベンチャー企業とのオープンイノベーションも視野に入れ、多様なプレイヤーとの協働を図ることで、持続的な競争力を確保していく必要があります。

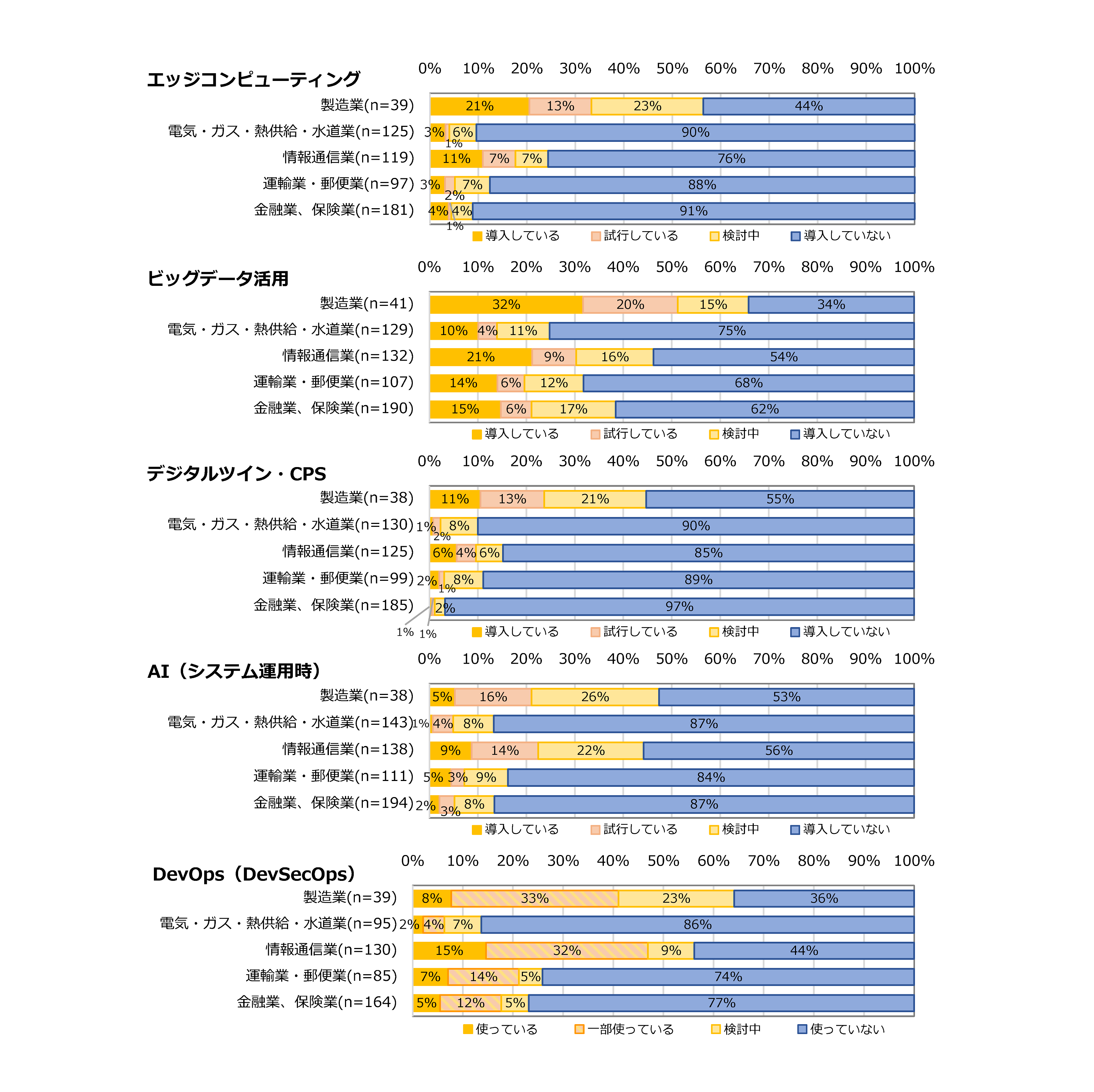

参考:国内企業のエッジコンピューティングに関連する技術の導入状況

IPAが実施した「2024年度ソフトウェア動向調査(企業向け)」によると、エッジコンピューティングに関連する技術の導入状況は下記の通りです。

お問い合わせ先

IPA デジタル基盤センター

-

E-mail

更新履歴

-

2025年3月21日

公開