社会・産業のデジタル変革

成長しない日本のソフトウェアスタートアップ 国内競争を促進してエコシステムを創出する

IPA調査分析ディスカッション・ペーパー2023-01

公開日:2023年9月14日

最終更新日:2025年7月4日

独立行政法人情報処理推進機構

鷲見 拓哉

本ディスカッション・ペーパーは、執筆者の見解に基づく内容であり、独立行政法人情報処理推進機構としての公式⾒解を示すものではありません。

当機構が日米のソフトウェアスタートアップを対象に実施したアンケート調査により、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップの多くは、創業後10年間でほとんど成長していないことが明らかとなった。

本ディスカッション・ペーパーでは、成長するビジネスモデルを見いだす「ビジネスモデル探索活動」に特に着目して、日本のソフトウェアスタートアップが抱える課題とその解決策について考察する。

1.はじめに

昨今、ディスラプターの出現により企業の競争環境は急激に変化している。経営においても、業務効率化、コスト削減等の従来から言われる観点に加えて、外部環境変化に如何に迅速に対応し事業を展開するかという「アジリティ」の観点が求められるようになった。顧客に対して如何に早く商品やサービスを提供できるかが、先行者利益の獲得や他社との差別化に繋がることから、企業の事業やそれを支えるバックオフィス業務に用いるソフトウェアに関してもアジリティの観点が重要となる。

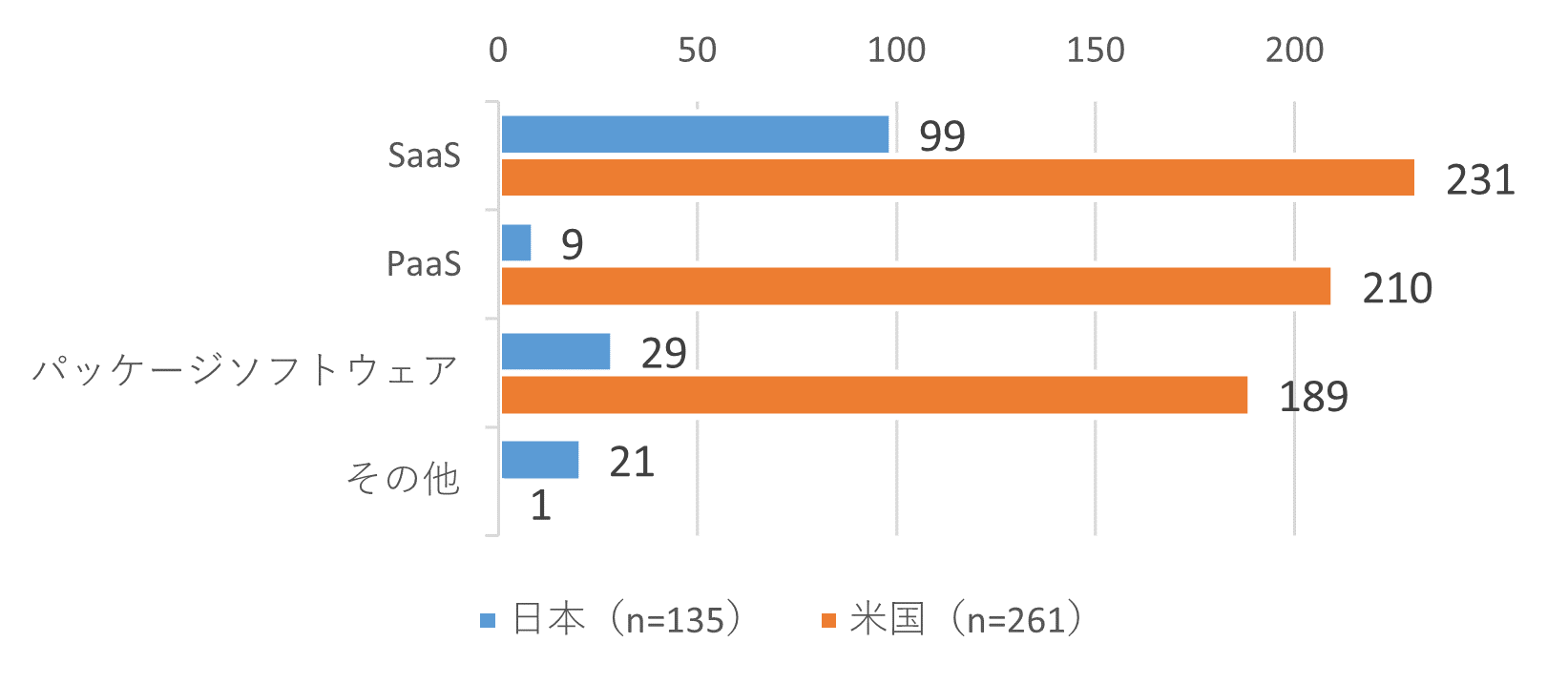

ソフトウェアの調達においては、コスト削減とアジリティ確保を両立する手段として、SaaS等の形態で提供されるソフトウェアプロダクト(特定の用途での利用を念頭に置き、幅広い企業や消費者に利用されることを意図するソフトウェアのことをいう。単独で動作するソフトウェアのみならず、APIとして機能を提供するなど他のソフトウェアに組み込んで利用するためのものを含む。)の導入が注目されている。AIソフトウェアに関しては、事業会社の調達戦略として、「内製や外部委託によるフルスクラッチ開発」(Build)と「ソフトウェアプロダクトの導入」(Buy)を比較した際に、欧米においてはBuyの割合が高いという調査結果が報告されている[1, pp.11-13, 2, pp.51-55]。また近年は、ガートナーが「コンポーザブルアプリケーション」(ビジネス機能単位でモジュール化されたアプリケーションを組み合わせて自社のケイパビリティを構成すること)の重要性を強調するように、Buyによる競争力強化は、AIソフトウェアに限らずより広い範囲のエンタープライズ用ソフトウェアプロダクトにまで及んでいる。

しかしながら、日本のソフトウェア産業においては、事業会社が特定のITベンダに発注して行うフルスクラッチ開発(Build)の割合が依然として高い。例えば、総務省・経済産業省が行った「2021年情報通信業基本調査(2020年度実績)」によれば、ソフトウェアプロダクトを集計に含む2業種:「情報処理サービス業」「パッケージソフトウェア業」は2020年度売上高が合計5兆7,445.7億円(「情報サービス業」全体の30.6%)であるのに対して、「受託開発ソフトウェア業」は同8兆7,673.3億円(同46.7%)という具合にBuildの割合が高い。

ソフトウェアプロダクトの利用はDX推進に有効

経済産業省は、2021年8月に公表した「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」において、受託開発ソフトウェア業に見られる事業会社とITベンダの相互依存関係を「デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な『低位安定』の関係」として警鐘を鳴らしている。

「『低位安定』の関係」の転換を図るには、多くの事業会社・ITベンダが採用する受託開発型ビジネスモデルからの脱却が必要である。そのためには、事業会社が自社に必要な機能を備えるソフトウェアをフルスクラッチ開発せずとも調達できるよう、ニーズを満たすソフトウェアプロダクトが日本市場に存在する必要がある。ソフトウェアプロダクトを利用してソフトウェアを迅速かつ低コストに導入することは、従前のフルスクラッチ開発に要していた時間と費用を新たな価値創出に振り向けることに繋がり、DX推進に有効である。

ソフトウェアプロダクトの提供者としては、ソフトウェアスタートアップが重要な役割を果たす。ソフトウェアスタートアップにとってみれば、特定の顧客にのみ受け入れられるものではなく、対象とする顧客セグメントに属する顧客に広く通用するような価値を備えたソフトウェアプロダクトを開発・販売することが肝要である。そのようなソフトウェアスタートアップをできるだけ多く国内で生み育てることができれば、市場における競争が促進され、より優れたソフトウェアプロダクトが日本市場に供給されるようになる。

ソフトウェアスタートアップが成長する要諦はビジネスモデル探索活動にある

受託開発ソフトウェア業とソフトウェアスタートアップ(ソフトウェアプロダクト)のビジネスモデルを比較すると、後者ではプロダクト思考を重視すべきである。受託開発ソフトウェア業の場合は、受注した時点でソフトウェア利用者の存在が前提であり、発注企業の提示する仕様どおりに仕事を完成すればよい。一方、ソフトウェアスタートアップの場合は、創業者のビジョンやビジネスアイデアどおりのものを開発できるかどうかというエンジニアリングの問題はもとより、開発したソフトウェアプロダクトを買い求める顧客や市場が十分に存在するのかどうか分からないという問題がある。

ソフトウェアスタートアップのビジネスモデルには顧客・市場リスクがあるということである。実際、ハイテク分野におけるスタートアップのビジネスは勝算が低い。ネシャイム[3]によれば、ハイテク分野において、あるビジネスアイデアが成功して株式公開に至るのは100万分の6、ベンチャーキャピタリストが毎年目にするビジネスプランのうち実際に資金提供を行うのは1,000分の6、資金提供を受けたスタートアップが株式公開に至るのは10分の1であるという。このような低い割合からして、ソフトウェアスタートアップの創業当初のビジネスモデルが完璧で修正を入れるところがどこにもないということはまず考えられない。ほとんどのスタートアップが失敗に終わる中、熾烈な競争環境を勝ち抜いてきたパイオニア企業は、外部環境の変化に合わせて自社のビジネスモデルを変化させてきたことが知られている。

ソフトウェアスタートアップが成長を続けるには、創業者のビジョンやビジネスアイデアを出発点とした「ビジネスモデル探索活動」においてビジネスモデル仮説を検証し、さらに、創業後に生じる新たなテクノロジーの出現、競合他社の台頭といった外部環境変化への対応を通じてビジネスモデルを洗練させていく必要がある。

本ディスカッション・ペーパーの対象範囲

本ディスカッション・ペーパーでは、エンタープライズ用ソフトウェアプロダクトの開発・販売を行う創業後10年間前後までの日米のソフトウェア企業(本ディスカッション・ペーパーでは、これらの企業を「ソフトウェアスタートアップ」と称することとする。)に着目する。また、日本政府は2022年11月に策定した「スタートアップ育成5か年計画」において、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出するためには「創業の『数』(開業数)のみではなく、創業したスタートアップの成長すなわち『規模の拡大』にも、同時に着目することが重要である」としてスタートアップの成長に着目した取組を進めていくこととしている。このため、本ディスカッション・ペーパーでは、成長するビジネスモデルを見いだす「ビジネスモデル探索活動」に特に着目して、当機構が行ったアンケート調査に基づき、日本のソフトウェアスタートアップが抱える課題とその解決策について考察する。

2.ビジネスモデル探索活動の日米比較に見るソフトウェアスタートアップの事業構築

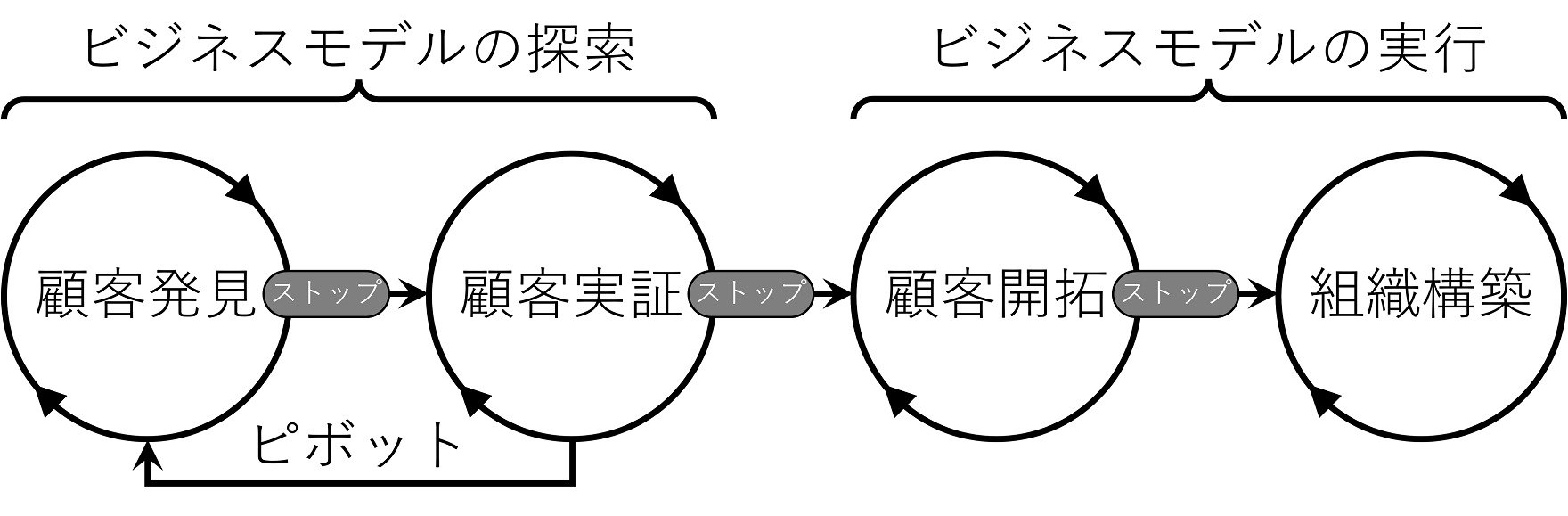

スタートアップのためのマネジメント手法である「顧客開発モデル」[4]は、スタートアップの立上げ段階を4つのステップ(顧客発見、顧客実証、顧客開拓、組織構築)で説明する(図1)。最初の2つのステップは、本ディスカッション・ペーパーが着目する「ビジネスモデル探索活動」について具体的な方法を提供する。

顧客発見とは「創業者のビジョンに基づきビジネスモデル仮説を構築する。次に顧客の反応から仮説を検証しながら、最初は思い込みにすぎなかった仮説を事実の裏づけのあるものに磨き上げていく」ステップのこと、顧客実証とは「顧客発見で検証されたビジネスモデルに再現性がありスケーラブルなものかどうかを確認する」ステップのことである。

顧客開発モデルでは、顧客発見・顧客実証を通じてビジネスモデルに問題が見つかった場合は、ビジネスモデルのピボット(後述)により修正する。

以降は、顧客開発モデルに基づき、「顧客発見」「顧客実証」「ビジネスモデルのピボット」に焦点を絞って記述する。

顧客発見

スタートアップは、創業者のビジョンやビジネスアイデアをビジネスモデル仮説に落とし込むところから始まる。顧客発見におけるビジネスモデル仮説の検証とは、要するに、アーリーアダプターを発見し、ニーズを理解することで、開発するソフトウェアプロダクトと市場のニーズが合っているのかどうかを確認することである。

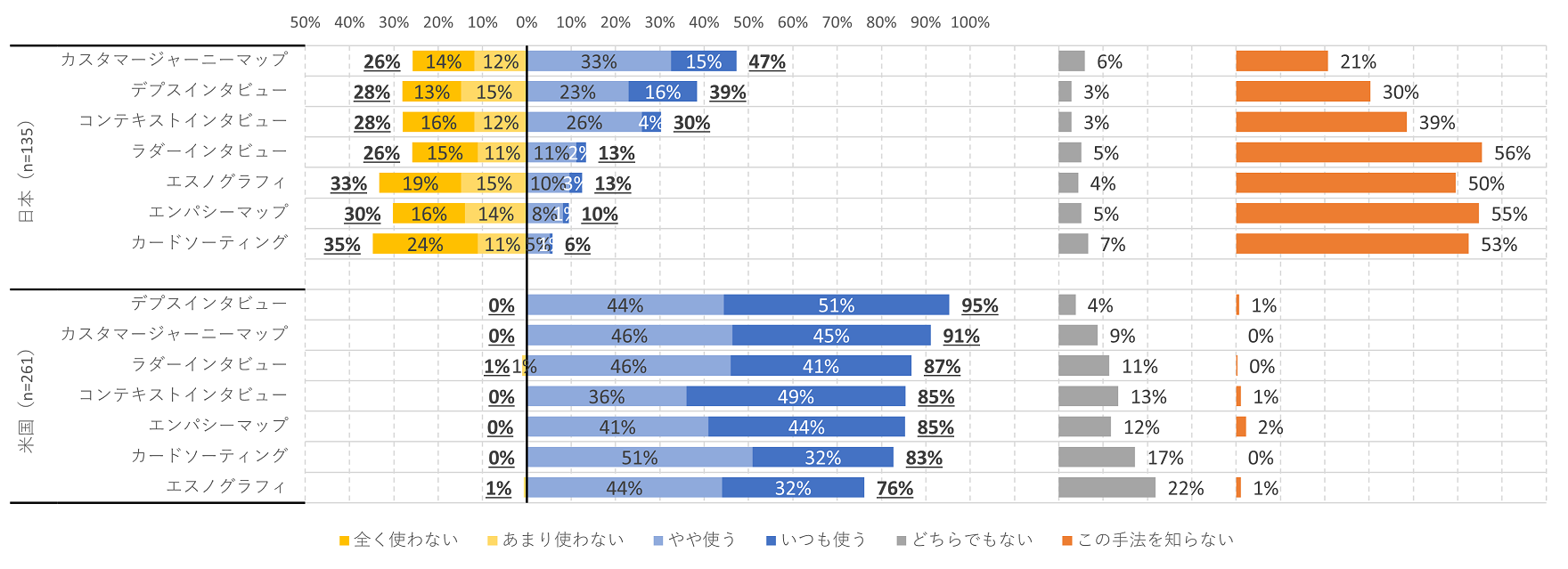

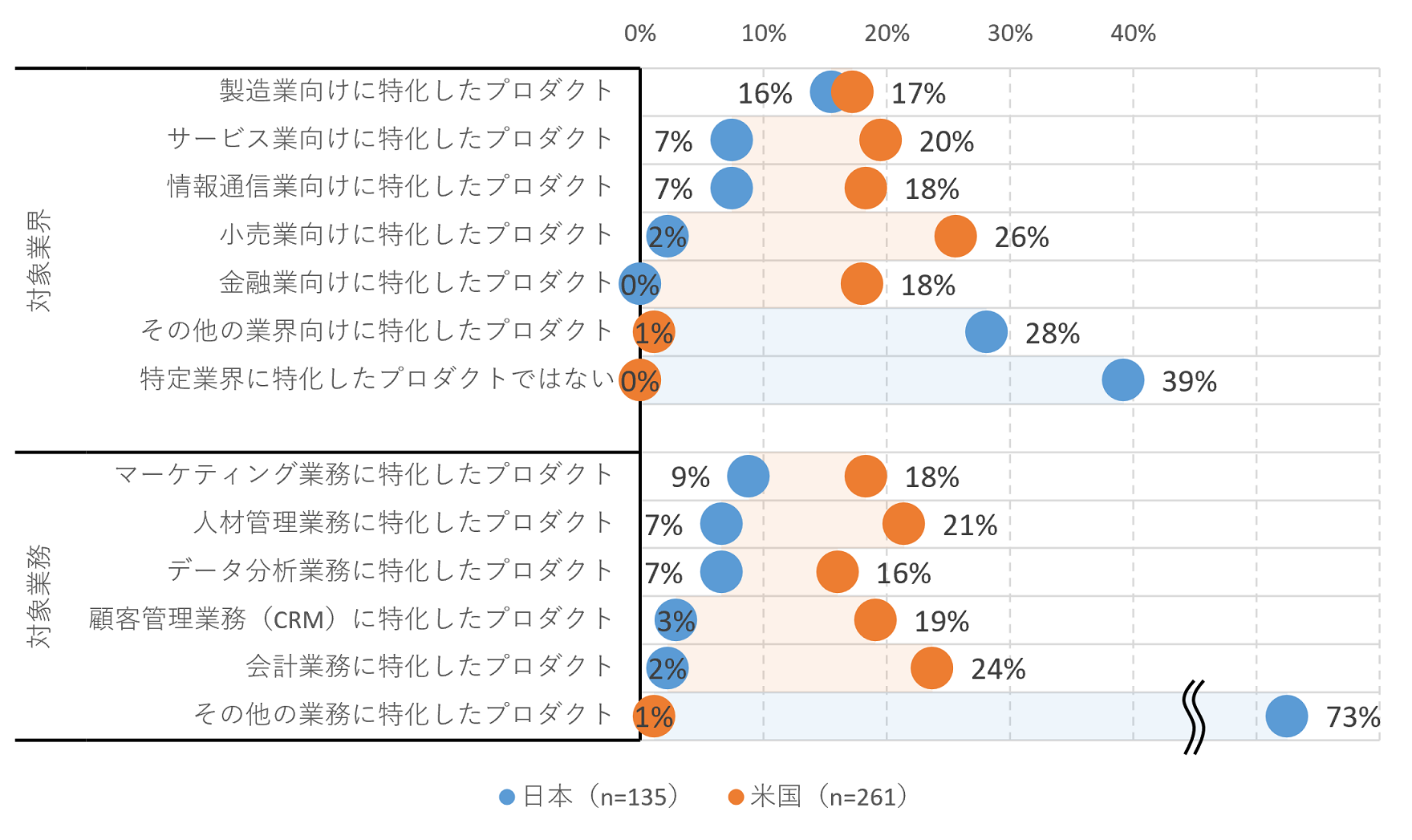

ソフトウェアプロダクトの場合は前述の顧客・市場リスクに対処する必要があるため、顧客が抱える課題の理解を深め、その解決に必要なソフトウェアプロダクトの機能、市場規模について検証することが特に重要である。事実の裏付けをもってビジネスモデル仮説を検証するためには、顧客発見に用いることのできる各手法を駆使することが有用である。各手法をどの程度駆使しているのか利用頻度の切り口から尋ねたところ、アンケートに回答した日米のソフトウェアスタートアップで顕著な違いが見受けられた(図2)。

アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップのほとんどは、顧客発見に用いることのできる各手法を「いつも使う」「やや使う」と回答した。一方、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップでは、「全く使わない」「あまり使わない」の回答が目立ち、あまつさえ「この手法を知らない」という回答が突出して多い。

顧客実証

顧客発見では、限られた数の顧客からフィードバック(実際の契約ではない。)を得てビジネスモデル仮説の検証を行っただけで、誰が購入するのか、ビジネスがどの程度スケーラブルなのかについては何の根拠も与えない。顧客実証とは、ソフトウェアプロダクトと市場のフィットを、実際の契約が取れるかどうかによって判断するステップであり、MVP(Minimum Viable Product;顧客からのフィードバックを引き出すための実用最小限の製品)の開発や営業・マーケティングに取り組むことになる。顧客がお金を払ってでも課題を解決したいと思っているのかどうか、MVPがその課題を解決できる機能を備えているのかどうか、プライシング、チャネル等の確認を通じて、ビジネスモデル仮説を検証する。

MVPを用いたビジネスモデルの検証は、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップ(n=135)では70%の企業で、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップ(n=261)では90%の企業で行われていた。

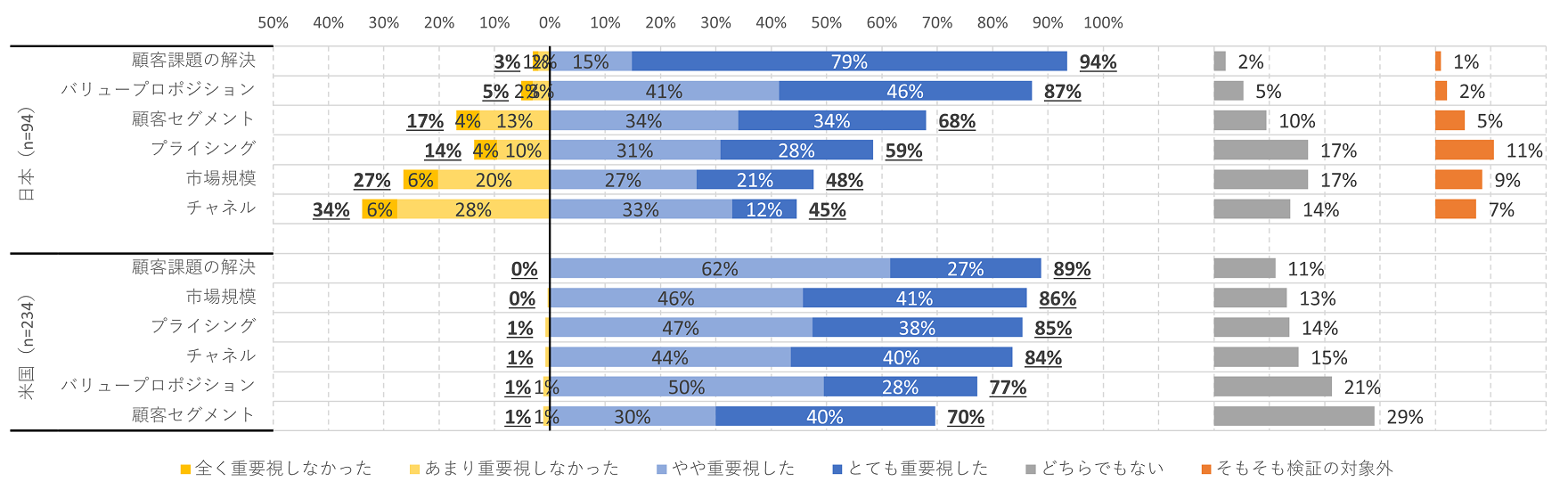

MVPで検証する要素の重要性については、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、「顧客課題の解決」について「とても重要視した」「やや重要視した」が比較的高い割合を示す反面、市場に関する4要素「顧客セグメント」「プライシング」「市場規模」「チャネル」については「全く重要視しなかった」「あまり重要視しなかった」が比較的高い割合を示した。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップでは、いずれの要素についても「全く重要視しなかった」「あまり重要視しなかった」を選んだ企業は全くと言ってよいほど見受けられない(図3)。

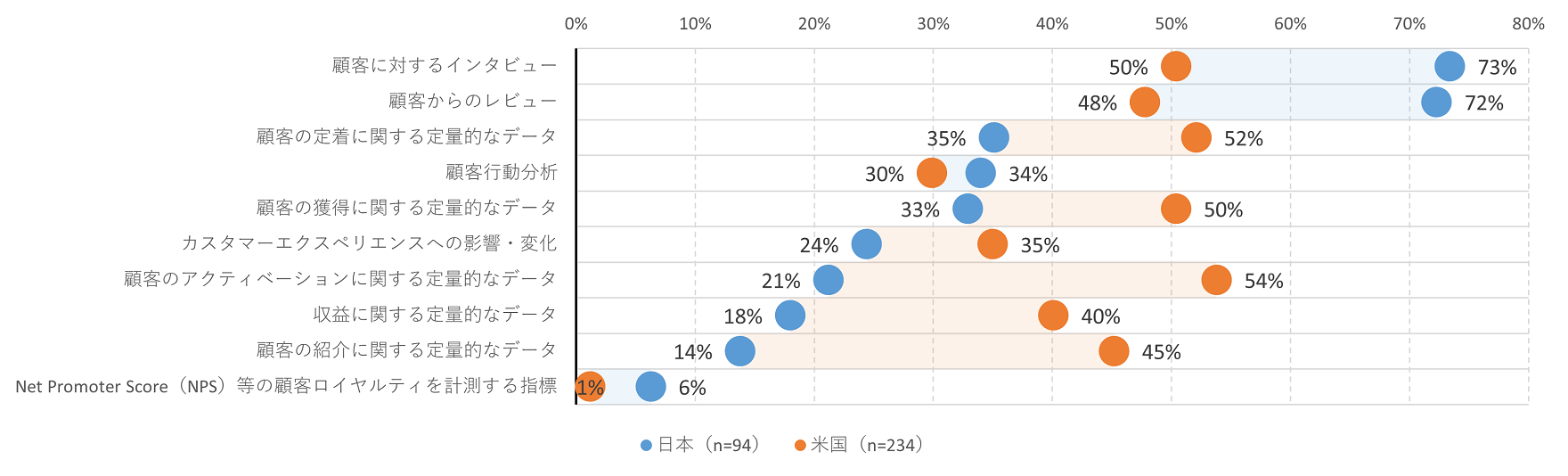

MVPに対する顧客の評価をどのように計測したかについて、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、「顧客に対するインタビュー」「顧客からのレビュー」といった定性的な方法を採ることが突出して多く、定量的なデータを用いる方法はあまり採っていない。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、およそ半数の企業が定量的なデータを用いる方法を採っていた(図4)。

ビジネスモデルのピボット

顧客発見・顧客実証を通じてビジネスモデルに問題が見つかった場合は、ビジネスモデルのピボット(ビジネスモデルの構成要素のうち、1つ又はそれ以上の要素について大きな変更を行うこと)により修正する。

ビジネスモデルとは一般に、創業者のビジョンやビジネスアイデアを経済的な結果に結びつける枠組みのことであるが、本ディスカッション・ペーパーでは「リーンキャンバス」[5]を用いて具体的に捉える。リーンキャンバスは、ビジネスモデルを9つの要素に分解することで、創業者のビジョンやビジネスアイデアをどのようなソフトウェアプロダクトに仕上げ、どのような顧客に、どのようなチャネルで届けるか、その際の収益とコストはどうなるのかを表現するものである。

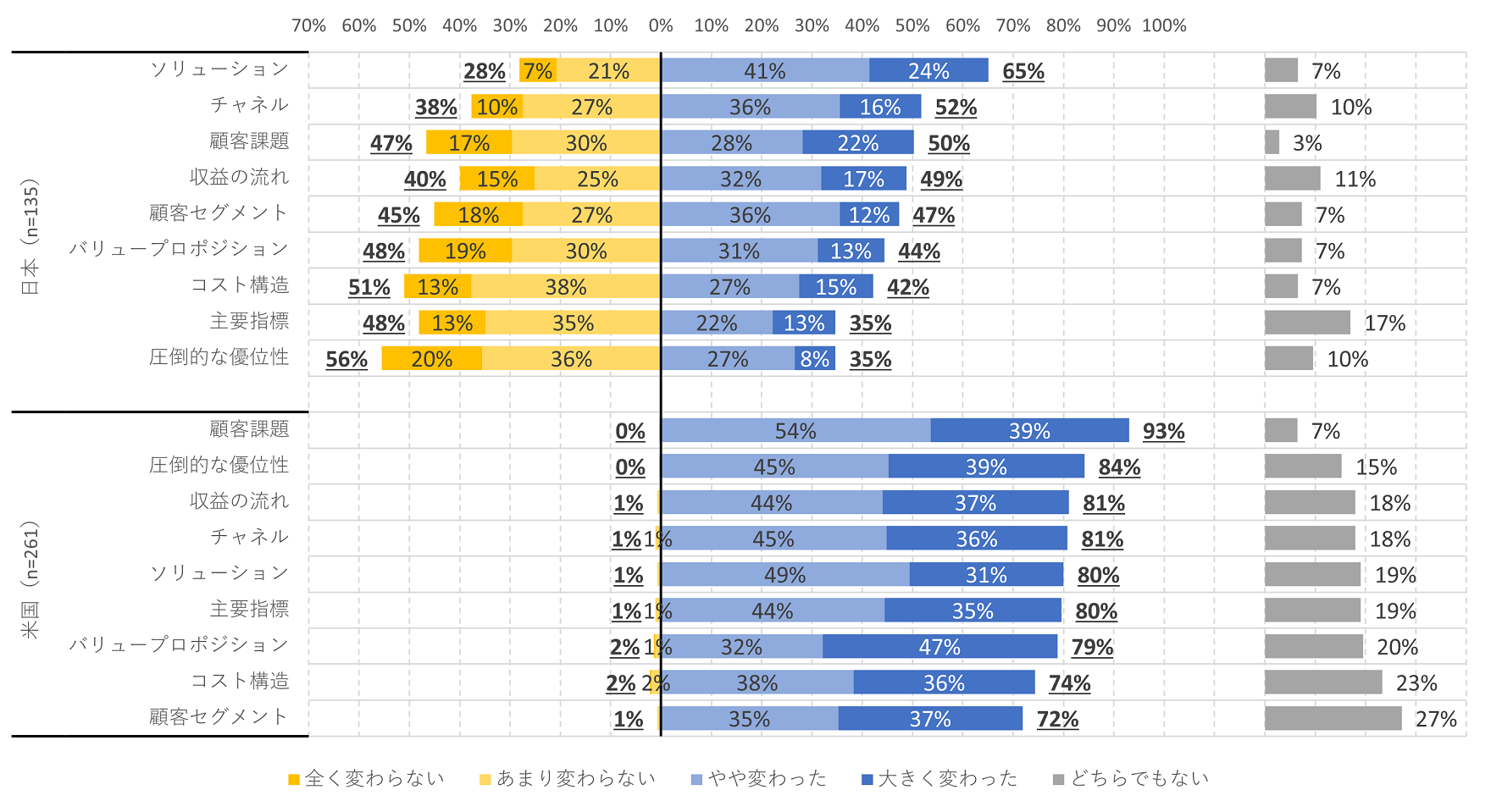

アンケートでは、リーンキャンバスの9要素に基づき設問を作成し、創業から現在に至るまでのビジネスモデルの変化について尋ねた(図5)。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、ビジネスモデルの変化が「ソリューション」(9要素の1つで、ソフトウェアプロダクトの機能のことをいう。)に偏重している。また、9要素のそれぞれについて、「全く変わらない」「あまり変わらない」という回答も目立つ。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップのほとんどは、ビジネスモデルの全9要素を変化させている。

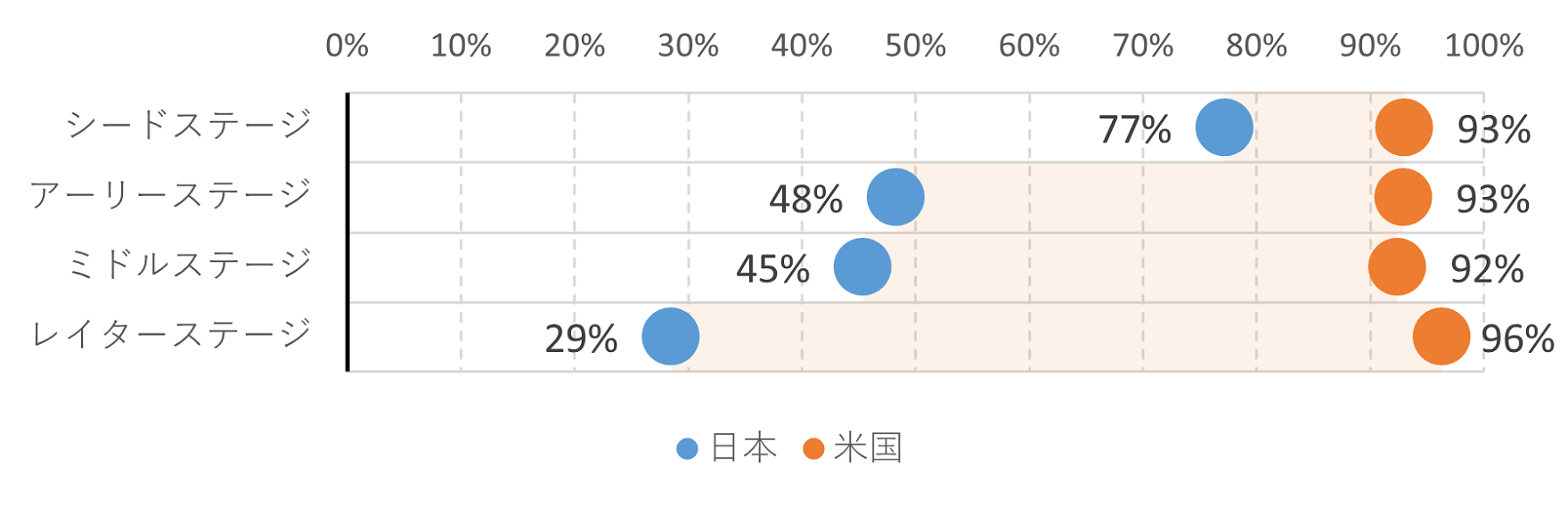

ピボットの実施有無を尋ねた設問において、「ピボットを行ったことがある」と明確に回答した日米のソフトウェアスタートアップの割合をステージ別に示したのが図6である。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップのうち、回答時点でレイターステージに位置付けられるものであっても、ピボットを実施したことがあるのはわずかに29%である。ステージを問わず全体で見ても、ピボットを実施したことがある日本のソフトウェアスタートアップはおよそ半数にとどまる。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、そのほとんどにピボットの実施経験があった。

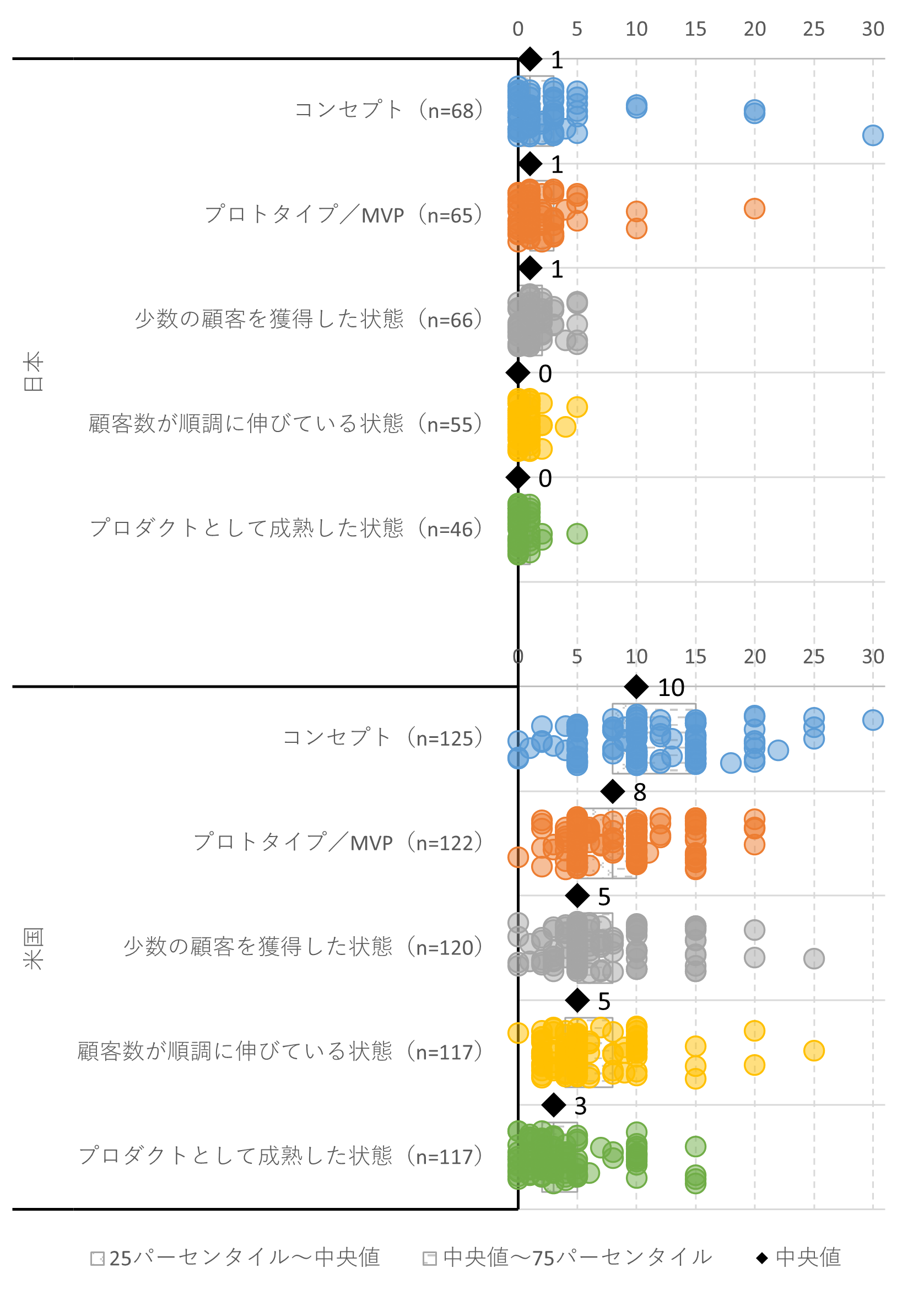

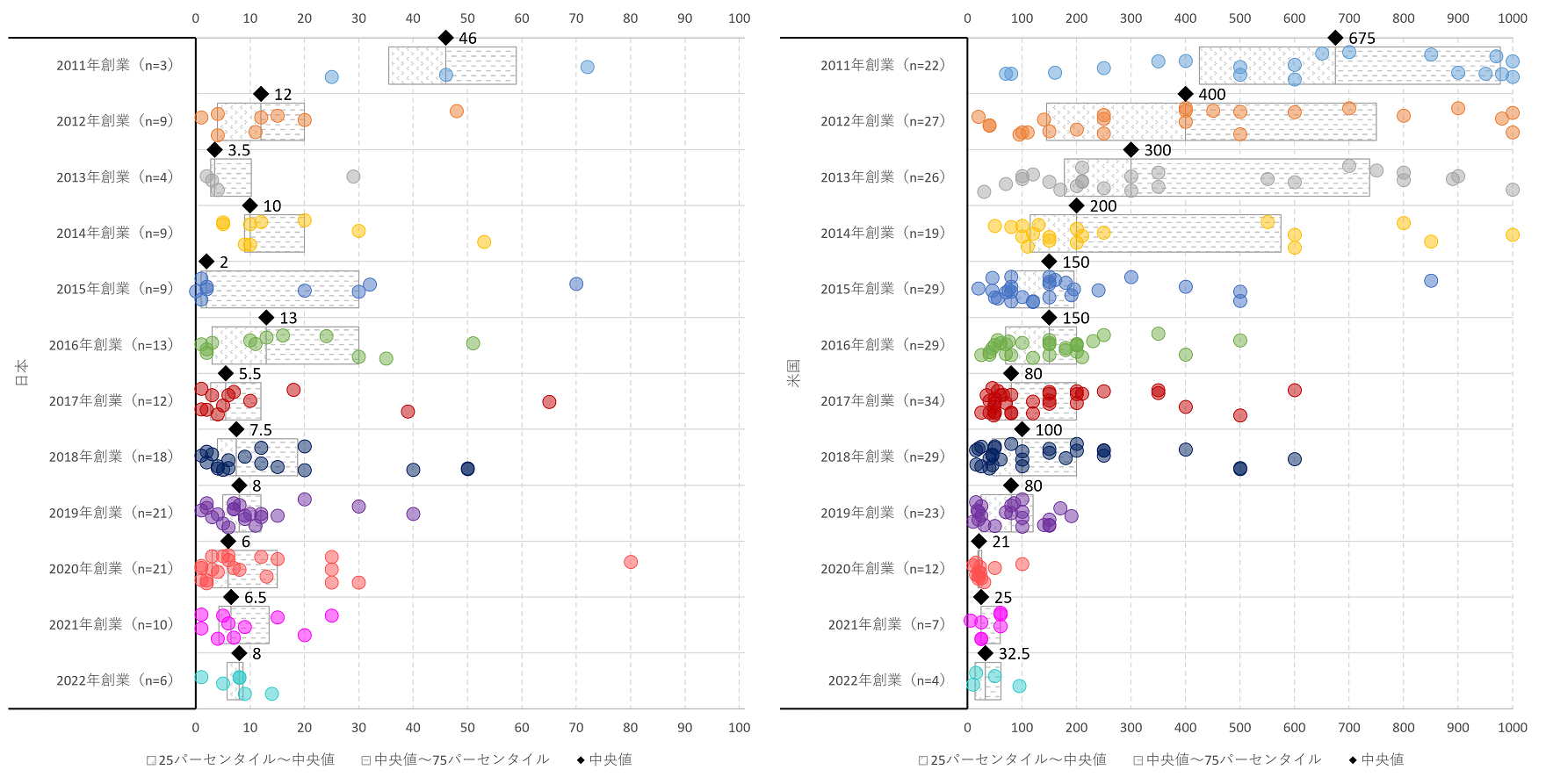

さらに、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップと比較して、ピボットの実施回数が相当少なかった。図7に、ソフトウェアプロダクトの各開発段階で生じたピボットの回数を示す(大まかな関係を読み取るには、中央値(黒い菱形)の変化を見ると分かりやすい。)。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、「コンセプト」「プロトタイプ/MVP」「少数の顧客を獲得した状態」の各段階でピボット1回(中央値)、それ以降の「顧客数が順調に伸びている状態」「プロダクトとして成熟した状態」の各段階でピボット0回(同)である。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、「プロダクトとして成熟した状態」に至ってもピボット3回(同)という具合にピボットをやめないのが特徴的である。

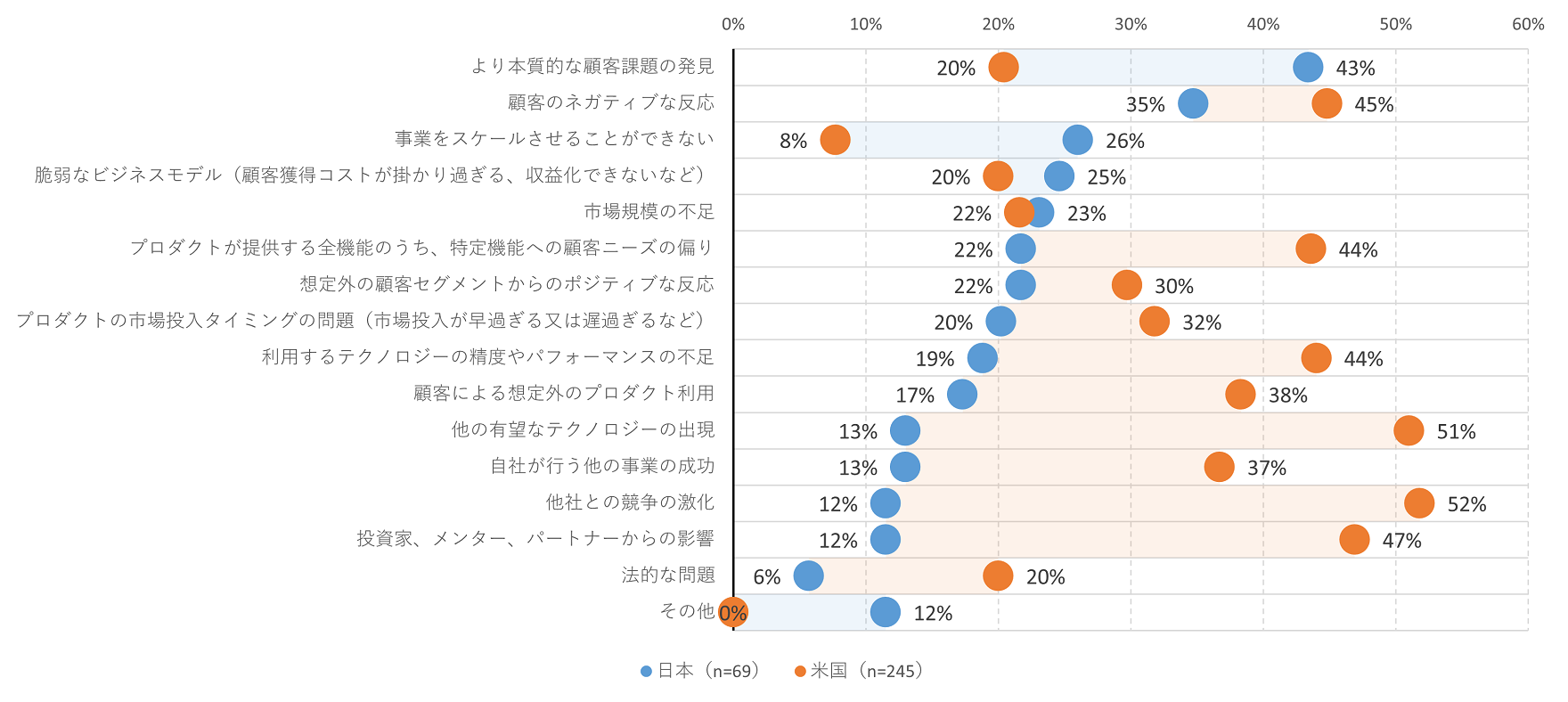

ピボットを実施するに至った理由(図8)として、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、主として顧客起因の理由を挙げる反面、市場起因の割合は軒並み低い。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、「他社との競争の激化」「他の有望なテクノロジーの出現」を最多数の理由として挙げたことから分かるように、特定の顧客だけでなく、市場全体を見てピボットの実施を決めている。

3.成長しない日本のソフトウェアスタートアップ

日本のソフトウェアスタートアップは創業後10年間における成長が遅い

アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップのうち、創業後10年間で急成長・急拡大を遂げるものは、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップと比較して極めて低い割合である。

図9に、アンケートに回答した日米のソフトウェアスタートアップについて、創業年数別にアンケート回答時点の従業員数を示す(軸のスケールが10倍異なることに注意。大まかな関係を読み取るには、中央値(黒い菱形)の変化を見ると分かりやすい。)。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは創業後、時間が経過しても従業員数は増えず、つまり、企業としての規模は成長していない。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、概して創業年数の長い企業ほど従業員数は多く、しかも規模を年々急成長させている様子を想像させるものである。

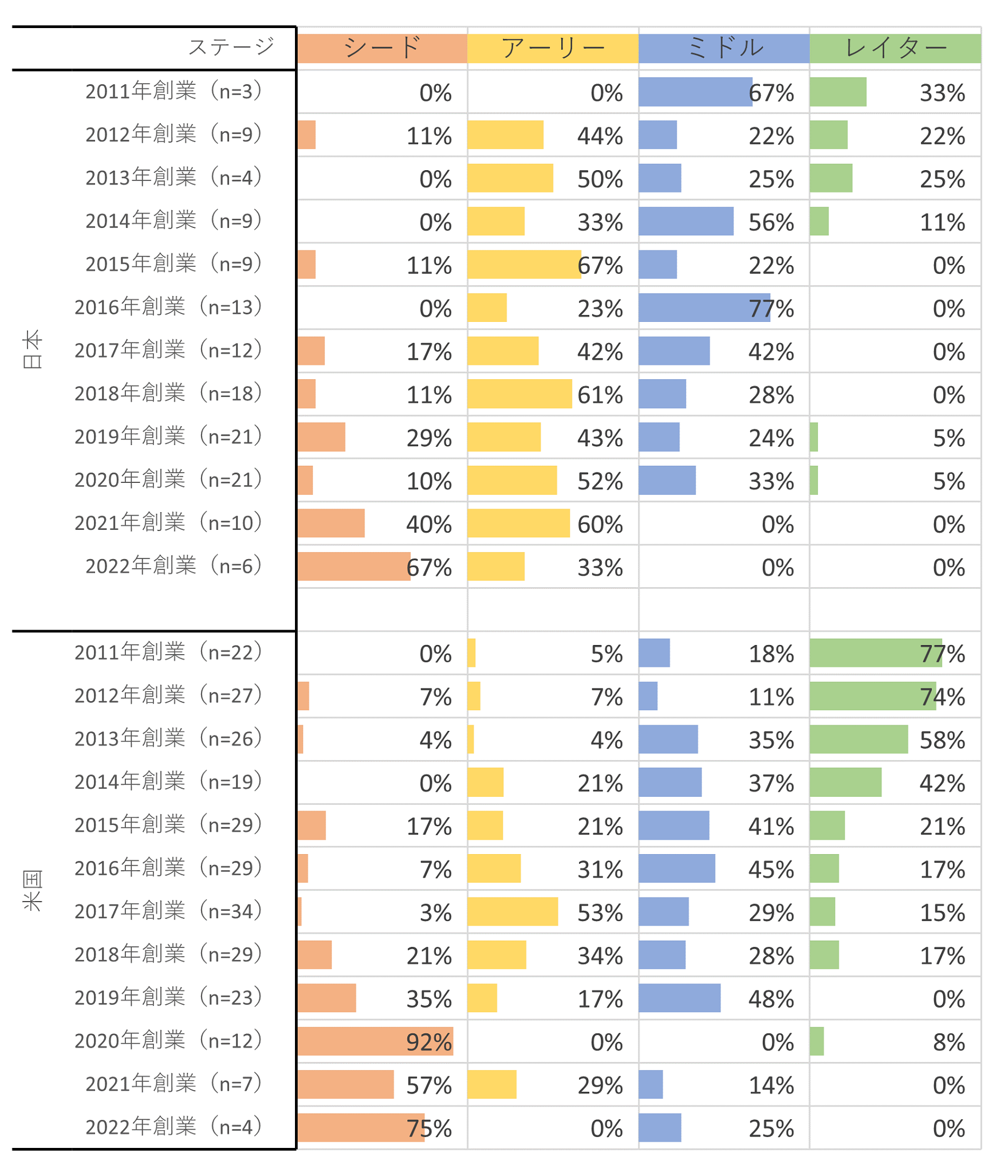

創業年数と事業成長(事業のライフサイクルの段階として、シード(商業的事業がまだ完全には立ち上がっていない状態)、アーリー(ソフトウェアの開発及び販売を始めた状態)、ミドル(新たな顧客がつき始め、売上高が増加しつつある状態)、レイター(事業がスケールし、持続的なキャッシュフローがある状態)の4つのステージとして捉える。)の関係は図10のとおりである。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、創業年数の長い企業であってもレイターステージまで成長している企業は少なく、多くがアーリー、ミドルの各ステージにとどまっている。一方、アンケートに回答した米国のソフトウェアスタートアップは、シード、アーリー、ミドル、レイターの各グラフの「山」が次第に上方向に移動していることから分かるように、概して創業年数の長い企業ほどより後半のステージまで成長している。

日本のソフトウェアスタートアップは成功必要条件を満たさない

日本のソフトウェア産業の研究者として知られるクスマノ[6]は、ソフトウェアスタートアップが成功するための8つの必要条件として「魅力的な市場」「顧客が関心をもっているという強力な証拠」「戦略と提供する商品の柔軟性」等を挙げる。アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、この8つの成功必要条件を満たさない。このことが原因の一端となり、成長の遅さという結果に繋がっているのではないだろうか。

8つの成功必要条件の1つである「戦略と提供する商品の柔軟性」は、本ディスカッション・ペーパーが着目する「ビジネスモデル探索活動」と関わりが深い。これについて特に取り上げるとすれば、アンケートに回答した日本のソフトウェアスタートアップは、概してビジネスモデルの柔軟性がない。ビジネスモデルの変化が日本のソフトウェアスタートアップでは比較的少数しか観測されず、米国のソフトウェアスタートアップでは多く観測されたこと(図5参照)には、少なくとも2つの理由が考えられる。

その理由とは、第一に、日米の起業家の、起業家になろうとする動機の違いである。起業家が起業する動機について、著名なコンピュータ科学者であるファイゲンバウムら[7]は、多くの日本人起業家の関心は「官僚主義的な支配や安定した仕事、定期的な給与などの呪縛から解き放たれることに向いており、新技術や優れた商品、名声、富などに心惹かれているわけではない」と指摘する。一方、米国においては「大企業の官僚主義はごめんだと考える米国の起業家も少なくはないが、それよりも『優れた商品を開発したい、会社をつくって急成長させたい、自社の華々しい成功を通じて金持ちになり、尊敬を集め、よく知られ、あわよくば有名人にもなりたい』という願望に駆られて起業するほうが一般的だ」という。つまり、多くの日本人起業家が起業する動機は、会社を成長させて社会的・金銭的な成功を収めることよりも、自らにとって快適な職場を自ら提供することにあるという指摘である。

GEM(Global Entrepreneurship Monitor)の「Global Entrepreneurship Monitor 2022-2023 Global Report」[8, p.64 Figure 4.3]においても、起業する動機が「この世界を変えてみたい」に該当する人は日本31.9%(GEM[8]が調査対象とする49の国等の中で39番目)、米国69.3%(同7番目)、「巨額の富を築いたり、非常に高い所得を得たりしたい」は日本41.1%(同43番目)、米国70.8%(同14番目)であることが示され、ファイゲンバウムら[7]の指摘とも整合する。

同じくGEM[8, p.44 Figure 2.6]によれば、起業する機会を見いだしている人のうち、日本50.9%(同10番目)、米国43.1%(同28番目)の人が失敗への恐怖を理由に起業を躊躇している。また、クスマノ[9]は、日本のスタートアップ(ソフトウェアスタートアップに限らない。)が創業後あまり成長しない理由の一つとして「スタートアップ企業自身が事業拡大のために負債を負うことに消極的であること」を挙げる。

多くの日本人起業家はリスクに対して保守的なのである。起業家と資金提供者は、リスクとリターンのバランスについて共通の選好を有している必要があるため、保守的な起業家は保守的な資金提供者(銀行や保守的な個人投資家)を好み、保守的な資金提供者もまた保守的な起業家を歓迎する。結果、保守的な意向の下に出来上がったスタートアップではリスクを顧みない事業運営ができなくなる。

ビジネスモデルを変化させること自体、失敗したり、従前のビジネスモデルに共感していた資金提供者が離れてしまったりするなどのリスクがある。多くの日本のソフトウェアスタートアップでは、前述の動機のため起業家自身がそのようなリスクを冒してまで成長することを望まないか、保守的な事業運営のためにビジネスモデルの柔軟性を失っている可能性がある。

ビジネスモデルの変化が日本のソフトウェアスタートアップでは比較的少数しか観測されず、米国のソフトウェアスタートアップでは多く観測されたことの第二の理由は、日米のソフトウェア産業における競争環境の違いである。日本市場は単独でもある程度の規模を有し、また、日本独自の参入障壁(言語、商習慣等)により外国のソフトウェアスタートアップが進出しにくいこともあいまって、日本のソフトウェアスタートアップを取り巻く競争環境自体が米国と比較してそれほど熾烈でなく、競争が不足している可能性がある。その結果、ビジネスモデルを変化させる必要性が乏しくなり、ビジネスモデルの柔軟性が失われ得る。

4.解決策の提言

前述のとおり、日本には、起業家や資金提供者の意向により保守的な事業運営をあえて行うがゆえに、また、そもそも競争が不足しているがゆえに成長の遅いソフトウェアスタートアップが多く存在するものと思われる。

この状況を打開するための解決策として、日本のソフトウェアスタートアップの成長に着目した取組を提言する。その要諦は国内競争を促進することにあり、外国ソフトウェアスタートアップの日本進出支援、事業会社やITベンダによるソフトウェアプロダクトの積極的な利用を通じた競争促進について述べる。そして最後に、ソフトウェア産業全体が成長を続けるために、成長志向の起業家を継続的に輩出することについて述べる。

外国ソフトウェアスタートアップの日本進出支援を通じて国内競争を促進する

企業の成長を実現する上で、グローバル市場のような大きな市場を相手にビジネスを展開することは非常に重要である。国外進出に意欲的なスタートアップを発掘したり、そのようなスタートアップに対する投資を促進したりする施策を強化することは、グローバル市場で勝負する意欲のあるスタートアップの輩出促進策としては有効である。しかし、そのような意欲がなく、日本市場で保守的な事業運営を行うソフトウェアスタートアップに対する成長促進策としては不十分である。そこで、国内競争を促進することについて考えてみたい。

日本政府は、外国スタートアップの日本進出支援に前向きである。日本のソフトウェアスタートアップの成長を促すためにも、優れたソフトウェアプロダクトを開発・販売する外国ソフトウェアスタートアップの日本進出支援を通じて国内競争を促進してはどうだろうか。日本進出とは、外国ソフトウェアスタートアップが日本市場向けにソフトウェアプロダクトを供給することであり、日本国内に拠点を築くことは必ずしも必要ではない。

今まで国内で認知されていなかった外国ソフトウェアスタートアップの優れたソフトウェアプロダクトが日本市場に供給されるようになれば、刺激を受けた日本のソフトウェアスタートアップは必然的に外部環境(市場)を意識するようになり、生き残りをかけてビジネスモデルを洗練させる。

外国ソフトウェアスタートアップや刺激を受けた日本のソフトウェアスタートアップが開発・販売する優れたソフトウェアプロダクトが日本市場にもたらされることで、利用者である事業会社やITベンダにとって、フルスクラッチ開発によらない調達の幅が広がる。ひいては、エコシステムの活性化に繋がる。

日本政府は2023年4月、外国スタートアップの日本進出における阻害要因の解消を目指す「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」を決定した。同アクションプランはソフトウェア分野に限ったものではないが、もちろん外国ソフトウェアスタートアップにも有用な取組が多数含まれている。日本政府が行う日本進出支援活動に期待したい。

事業会社やITベンダによるソフトウェアプロダクトの積極的な利用を通じて国内競争を促進する

フルスクラッチ開発によりソフトウェアを調達している事業会社やITベンダは、自社の競争力強化に資するものなのかどうかを見極めた上で、競争力強化に資することのないフルスクラッチ開発については調達の在り方を再考すべきである。その際には、自社にとってのコスト削減とアジリティ確保を実現する一手段としてソフトウェアプロダクトの積極的な利用を追求すべきである。

事業会社やITベンダがソフトウェアプロダクトを積極的に利用することは、個社単位で見れば、単に当該個社におけるDX推進に有効であるということにすぎない。しかし、事業会社やITベンダがソフトウェアプロダクトを選別し調達する(あるいは、自社の成長のために有望なソフトウェアスタートアップを買収する)ことは、市場においてソフトウェアプロダクトの良し悪しを決める役割を担うということである。これをソフトウェア産業全体のエコシステムとして捉えると、結果的に国内競争が促進されることになる。

当機構が2023年2月に公開した「DX白書2023」によれば、「既製のソフトウェアやSaaS」(本ディスカッション・ペーパーにおける「ソフトウェアプロダクト」に相当する。)は、調達手段として日米の企業で大差なく同程度採用されている[p.123図表3-35]。しかし、クラウド活用の全社方針を策定済みの企業は日本54.8%、米国67.6%、SaaS活用の全社方針を策定済みの企業は日本45.1%、米国69.7%という具合に、全社最適に向けた取組に関して日米で開きがある[p.117図表3-29]。ソフトウェアプロダクトの導入効果を高めるためには、自社にとっての使い所を整理し、全社で共通認識とすることが肝要である。

成長志向の起業家を継続的に輩出する

国内競争を促進すれば当然、淘汰される日本のソフトウェアスタートアップも増えるから、それを補い競争状態を維持できるだけの新たなソフトウェアスタートアップを次々と誕生させる必要がある。そのためには、成長志向の起業家を継続的に輩出する必要がある。

起業に関する個人の自己認識について、GEM[8]が取り上げる6つの指標によれば、日本の起業に関する環境は世界的に見て極めて低水準である。

日本では、(1)「過去2年以内に起業した人を知っている人」の割合20.4%(GEM[8])が調査対象とする49の国等の中で最下位、(2)「今後6か月以内に自身の居住地域に起業に有利な機会が訪れると思う人」の割合12.7%(最下位)、(3)「自身の国で起業することは容易だと思う人」の割合27.5%が44番目に低く(Level A(一人当たりの国内総生産が4万ドルを超える、21の国等)の中では20番目に低く)、(4)「起業に必要な知識、能力、経験を自分自身が有していると思う人」の割合14.9%(最下位)が、(5)「起業する機会を見いだしている人((2))のうち、失敗への恐怖を理由に起業を躊躇している人」の割合50.9%と10番目に高く(同5番目に高く)、(6)「現時点で起業活動を行っていない人のうち、今後3年以内に起業する意思がある人」の割合5.1%が48番目に低い(同21番目がLevel Aの中では最下位)。

(5)に関連して、多くの日本人起業家はリスクに対して保守的であることは前述したとおりであるが、資金調達の面では改善の兆しが見受けられる。スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開を躊躇させる原因の一つとなり得る経営者保証(個人保証)について、日本政府は2022年12月に策定・公表した「経営者保証改革プログラム」を推進することで、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させようとしている。

日本政府が2023年3月に開始した「スタートアップ創出促進保証制度」により、信用保証協会が返済を保証することで経営者保証が不要となり、3,500万円を上限に民間金融機関から無担保で融資を受けられるようになった(ただし、信用保証協会が定める保証料率に0.2%を上乗せした保証料を支払う必要がある。)。さらに、最近、経営者保証を原則求めないこととする動きが地方銀行で広がっている。踏み込んだ対応として、信用保証協会を介さずに銀行が直接行う融資において経営者保証を廃止する地銀も出てきた。こうした融資慣行の見直しが進むことにより、失敗への恐怖はある程度克服できるかもしれない。

(1)や(6)の低い割合の裏返しとして、日本には圧倒的多数の起業無縁層が存在する。成長志向の有無や程度は、その人が本来持つ性質や置かれた環境の面が大きいから、教育等の外的な作用で変えることが難しい場合がある。つまり、成長志向の起業家を継続的に輩出しようとするならば、起業無縁層に対する働き掛けも重要である。その具体策は、日本のソフトウェアスタートアップの成功事例を生み出し、あるいは既にある成功事例を、当機構の例で言えば白書等の発行物やウェブサイトに掲載して情報提供、啓発を行うことである。そして、起業無縁層から人材を発掘したり、起業無縁層が持つ起業に対する価値観を良いものにして起業というキャリアパスを社会全体で肯定的に捉えたりすることに繋げていく必要がある。

ソフトウェアスタートアップに対する支援政策を打つ場合は、成長志向の起業家を見極めて支援を集中させるなどして、限りある資源を有効活用して少しでも成功確率を高める工夫も必要であろう。

付録 当機構が実施したアンケート調査の概要

調査名称

日米のソフトウェアスタートアップに対するアンケート調査

調査機関

独立行政法人情報処理推進機構

調査目的

日米のソフトウェアスタートアップが行うビジネスモデル探索活動等を明らかにし、日本のソフトウェアスタートアップの課題を把握する。

調査内容

- 企業情報に関する設問(創業年、従業員数、ステージ、本拠地等)

- 自社企画ソフトウェアプロダクトに関する設問(対象業界・業務、提供形態、開発状況、デプロイ頻度等)

- ビジネスモデル探索活動に関する設問(顧客発見の手法、MVPの有無・評価方法、ビジネスモデルの変化、ピボットの回数・理由等)

- 顧客開拓・組織構築に関する設問(組織文化、従業員の採用・教育等)

- ビジネス環境に関する設問(競争優位性、成功要因等)

対象企業

- エンタープライズ用ソフトウェアプロダクトを自社企画 [注釈] して開発・販売するソフトウェア企業

- 創業年が2011年又はそれ以降であること(創業年数が10年前後又はそれ以下となるように設定)

- 活動の本拠を日本/米国に置くこと

-

[注釈]自社企画とは、他の企業等から仕様の提示を受けることなく、顧客や市場が求めるソフトウェアプロダクトを自ら見いだすことをいう。

回答者

- 日本

- 経営層又は経営・事業戦略等の担当者

- 米国

- 経営層

有効回答数

- 日本

- 135

- 米国

- 261

調査方法

- 日本

- 国内に所在するスタートアップ2,778社に対して、回答用URLを記載した回答依頼状を郵送。

- 米国

- 調査会社のアンケートモニターに対して回答を依頼。回答はウェブ上で実施。

調査期間

- 日本

- 2023年2月17日から2023年3月6日まで

- 米国

- 2022年3月1日から2022年3月8日まで

参考文献

-

1Deloitte, “State of AI in the Enterprise, 3rd Edition: Thriving in the era of pervasive AI”, July 2020

-

2European Commission, “European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence”, July 2020

-

3ジョン・L・ネシャイム(著), エスゼインベスターズ(訳), “ITビジネス起業バイブル シリコンバレー・勝者のセオリー”, ハルアンドアーク, 2000年11月

-

4スティーブン・G・ブランク, ボブ・ドーフ(著), 堤 孝志, 飯野 将人(訳), “スタートアップ・マニュアル ベンチャー創業から大企業の新事業立ち上げまで”, 翔泳社, 2012年11月

-

5アッシュ・マウリャ(著), 角 征典(訳), “Running Lean 実践リーンスタートアップ”, オライリー・ジャパン, 2012年12月

-

6マイケル・A・クスマノ(著), サイコム・インターナショナル(監訳), “ソフトウエア企業の競争戦略”, ダイヤモンド社, 2004年12月

-

7エドワード・A・ファイゲンバウム, デイビッド・J・ブルナー(著), 西岡 幸一(訳), “緊急出版 起業特区で日本経済の復活を!”, 日本経済新聞社, 2002年12月

-

8Global Entrepreneurship Monitor, “Global Entrepreneurship Monitor 2022・2023 Global Report: Adapting to a “New Normal””, February 2023

-

9マイケル・A・クスマノ(著), 寺本 有輝(訳), “日本が直面するイノベーションとアントレプレナーシップの課題”, 一橋ビジネスレビュー 2020年 SUM.(68巻1号), 2020年6月, pp.6-12

ダウンロード

お問い合わせ先

お問い合わせ先

IPA 経営企画センター 国際・産業調査部 産業調査室

-

E-mail

更新履歴

-

2025年7月4日

2025年7月1日の組織改編に伴い、お問い合わせ先を更新

-

2025年4月16日

2025年4月1日の組織改編に伴い、お問い合わせ先を更新

-

2023年9月14日

公開