社会・産業のデジタル変革

2. 日本企業のOSS活用の実態と課題

2024年度オープンソース推進レポート

IPAでは、日本企業や組織におけるソフトウェア開発・運用体制の実態や課題を把握することを目的に、ソフトウェア動向調査を定期的に実施している。

本章では、2024年度の調査結果のうち、特にオープンソースに関連する設問の分析を取り上げ、企業・組織におけるOSSの利用状況、ガバナンス、コミュニティ参画、利用時の課題などを検討する。

2.1 調査概要

IPAは、2024年12月17日から2025年2月14日にかけて、ソフトウェアに対する考え方やソフトウェア開発の実態、産業分野ごとのレガシーシステムの現状や課題を把握することを目的に「2024年度ソフトウェア動向調査」を実施した。

アンケート対象を「企業向け(企業の立場で回答される方向け)」と「個人向け(個人の立場で回答される方)」の2つに分け、調査設問を異なる項目に設定した。企業向けは「プロファイル」「組織」「技術」「人材」「レガシー」「その他(自由記述)」、個人向けは「プロファイル」「メイン(技術中心)」「その他(自由記述)」の調査項目となっている。

調査方法としてWebアンケートを実施した。企業向けのアンケートは、ソフトウェアやシステム開発に携わる企業の情報システム部門(ベンダー企業の場合は技術部門など)の部門長クラス(意思決定層)に回答をお願いすることを想定した。

調査の周知はIPAの公式Webサイトやメールマガジン、公式SNSで行った。加えて企業向けについては各業界団体経由で周知を行った。

2025年4月7日時点で、企業799件、個人74件の計873件の回答を得た。このページでは企業向けの調査結果を分析する。

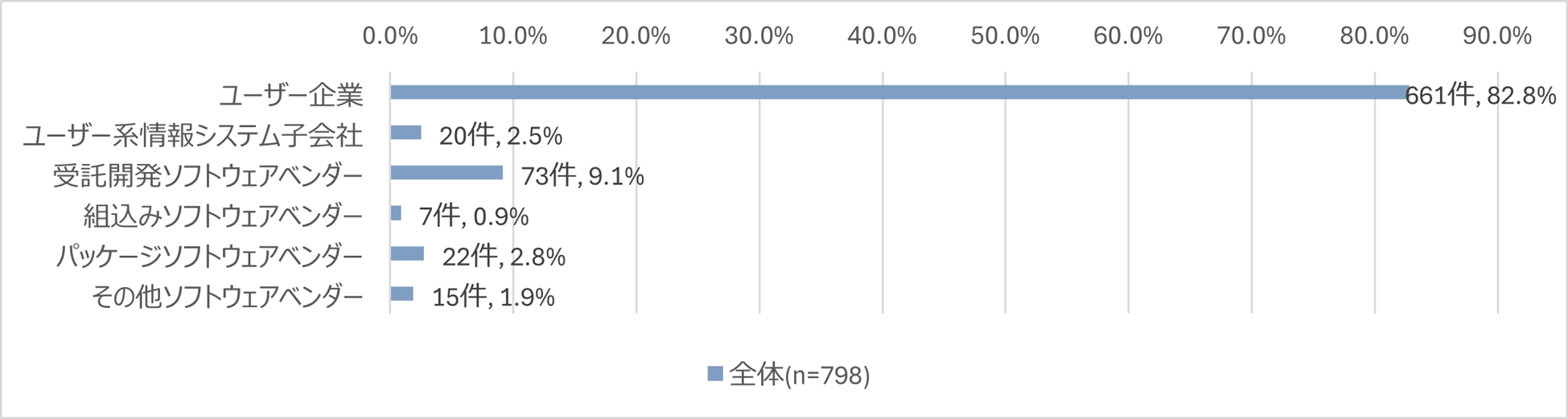

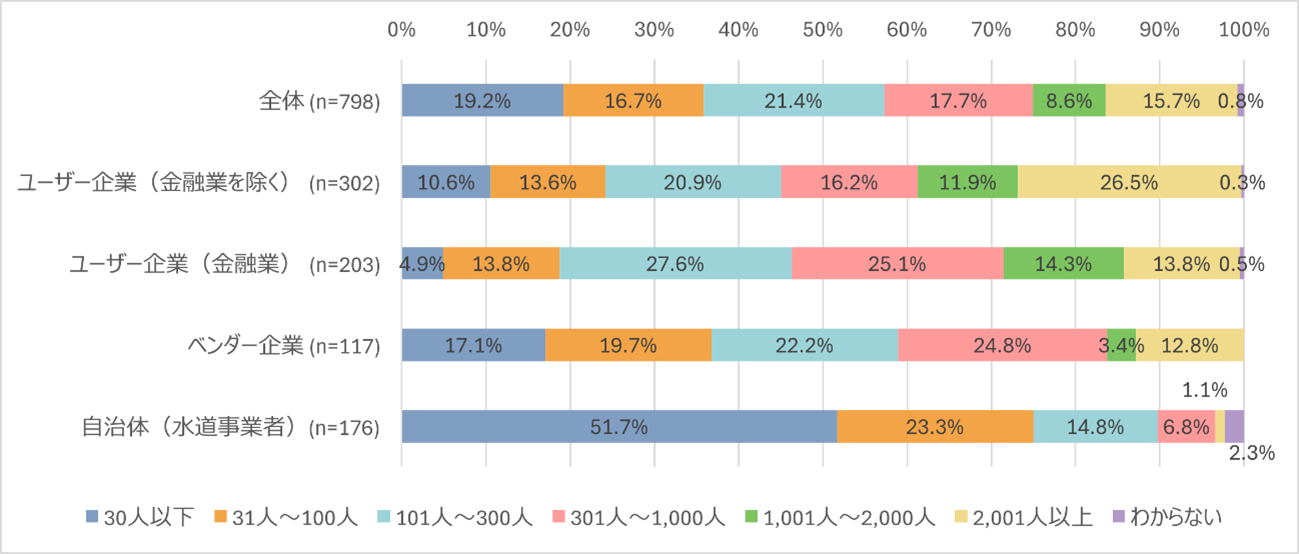

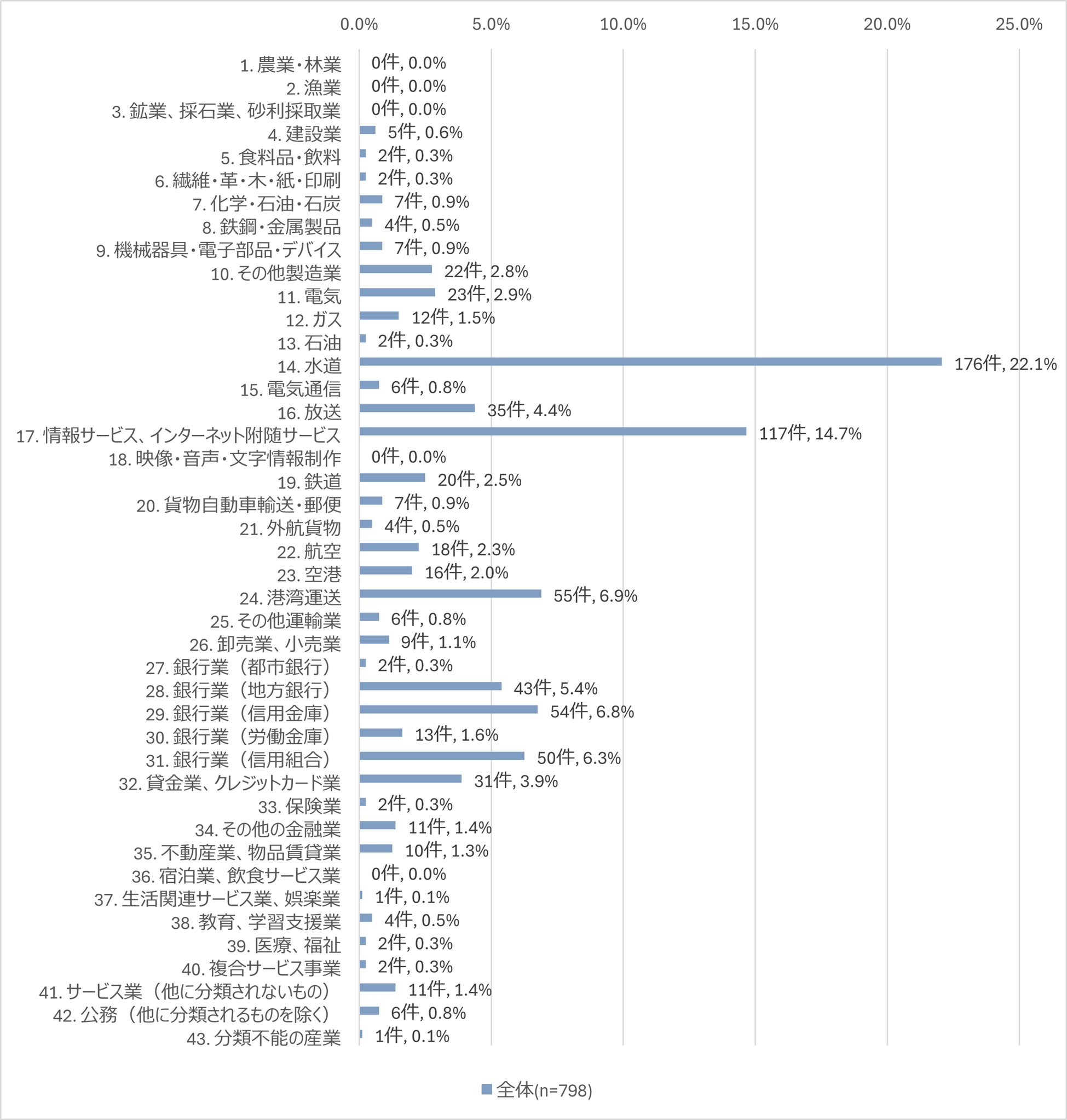

企業種別はユーザー企業が多数を占めた。ユーザー企業のうち産業区分が「水道」は基本的に自治体が回答しており、とりわけ回答数が多い。産業区分が金融業にあたるものの回答も多いため、分析時は水道(≒自治体)と金融業を分けることとした。

-

図 1 Q1-3. 企業種別(脚注1)

-

図 2 Q1-7. 従業員数

-

図 3 Q1-2. 産業区分

2.2 分析

オープンソースに関連する設問は「技術」の大項目に含まれている。オープンソース関連の設問は以下の通り。

設問一覧

- OSSに関するポリシーの制定状況(マトリクス)

-

<設問>

オープンソースソフトウェア(OSS)に関するポリシー等の制定状況について教えてください。下記のタイプごとに当てはまるものをそれぞれ選択してください。- OSS利用

- コミュニティ等への情報提供

- 開発コミュニティへのコード提供

- 自社ソフトウェアのOSS公開

- <選択肢>

- 全社統一でルール、ポリシー等が存在する(外部のガイドライン等、ベースとするものがある)

- 全社統一でルール、ポリシー等が存在する(独自に作成)

- 部署単位でルール、ポリシー等が存在する(外部のガイドライン等、ベースとするものがある)

- 部署単位でルール、ポリシー等が存在する(独自に作成)

- 利用ポリシーは存在しない

- わからない

- OSPOの設置状況(単一選択)

-

<設問>

オープンソースの管理や戦略策定などを担う部署(オープンソースプログラムオフィス(OSPO))の設置状況について、当てはまるものをお選びください。- <選択肢>

- OSPOが存在する

- OSPOの設立を検討している

- 特に対応していない

- わからない

- その他(自由記述)

- <選択肢>

- オープンソース化状況(単一選択)

-

<設問>

自社で開発したソフトウェアのオープンソース化状況について、当てはまるものをお選びください。- <選択肢>

- 積極的にオープンソース化している

- 一部オープンソース化している

- オープンソース化をしていない

- わからない

- その他(自由記述)

- <選択肢>

- OSSコミュニティ参画状況(単一選択)

-

<設問>

OSSコミュニティ参画について、当てはまるものをお選びください。- <選択肢>

- 会社としてOSSの国際プロジェクトやコミュニティへの参画や貢献活動をしている

- 会社としてOSSの国内プロジェクトやコミュニティへの参画や貢献活動をしている

- 会社としては特に対応していない

- わからない

- その他(自由記述)

- <選択肢>

- OSS利用時に関する課題(複数選択)

-

<設問>

OSS利用時に関する課題について、当てはまるものを全てお選びください。- <選択肢>

- 会社にルールやポリシーが存在しない

- 活用したいOSSの詳しい情報 (品質・性能、ライセンス、維持管理履歴、セキュリティリスク等)を知る方法が分からない

- OSSに関する公的な情報サイトがない

- メンテナンスや運用に不安がある

- 利用部門や要求元、発注元が嫌がる

- 商用サポートがない

- わからない

- その他(自由記述)

- 特になし

- <選択肢>

以下、オープンソース関連の設問に対する回答の集計を一つずつ見ていく。

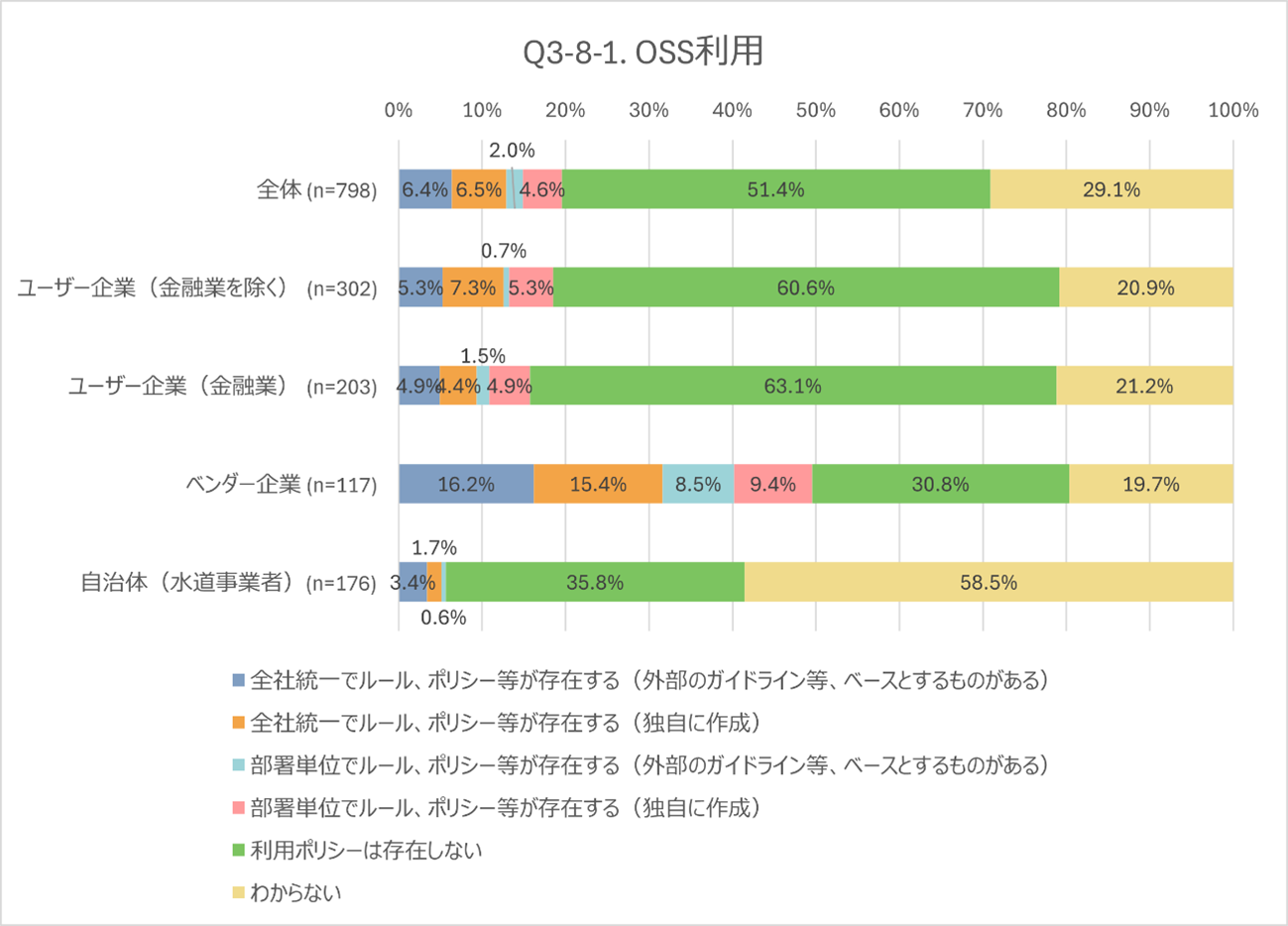

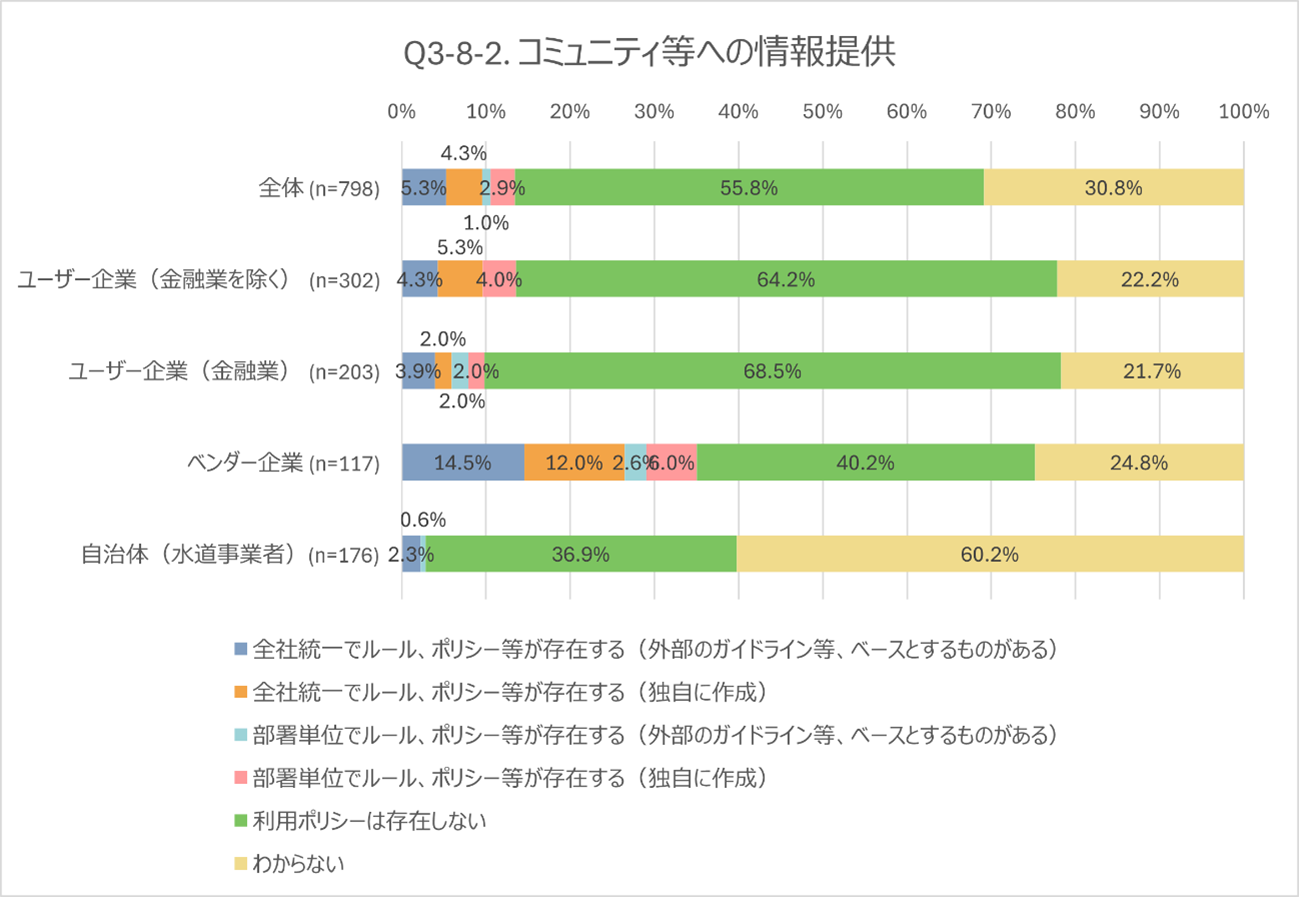

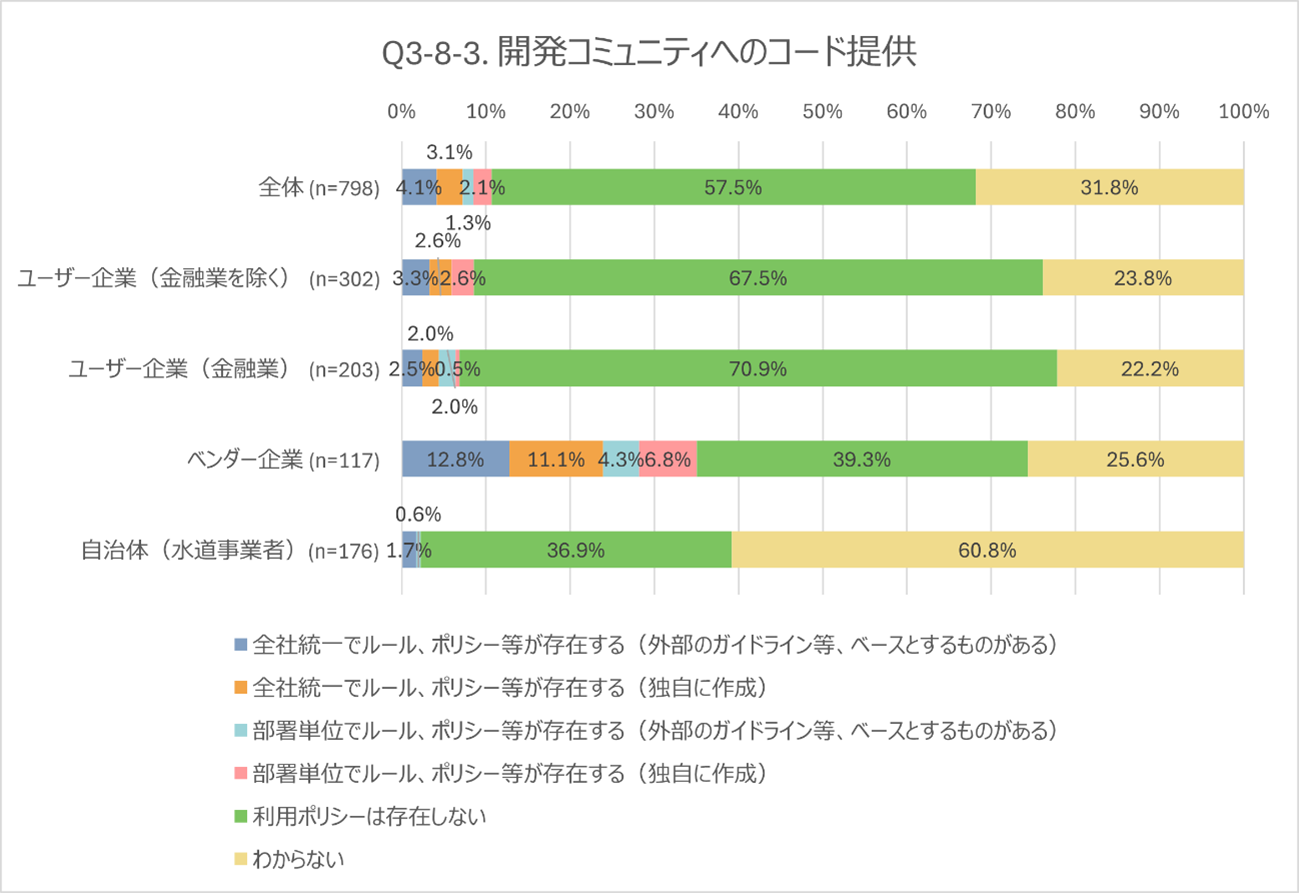

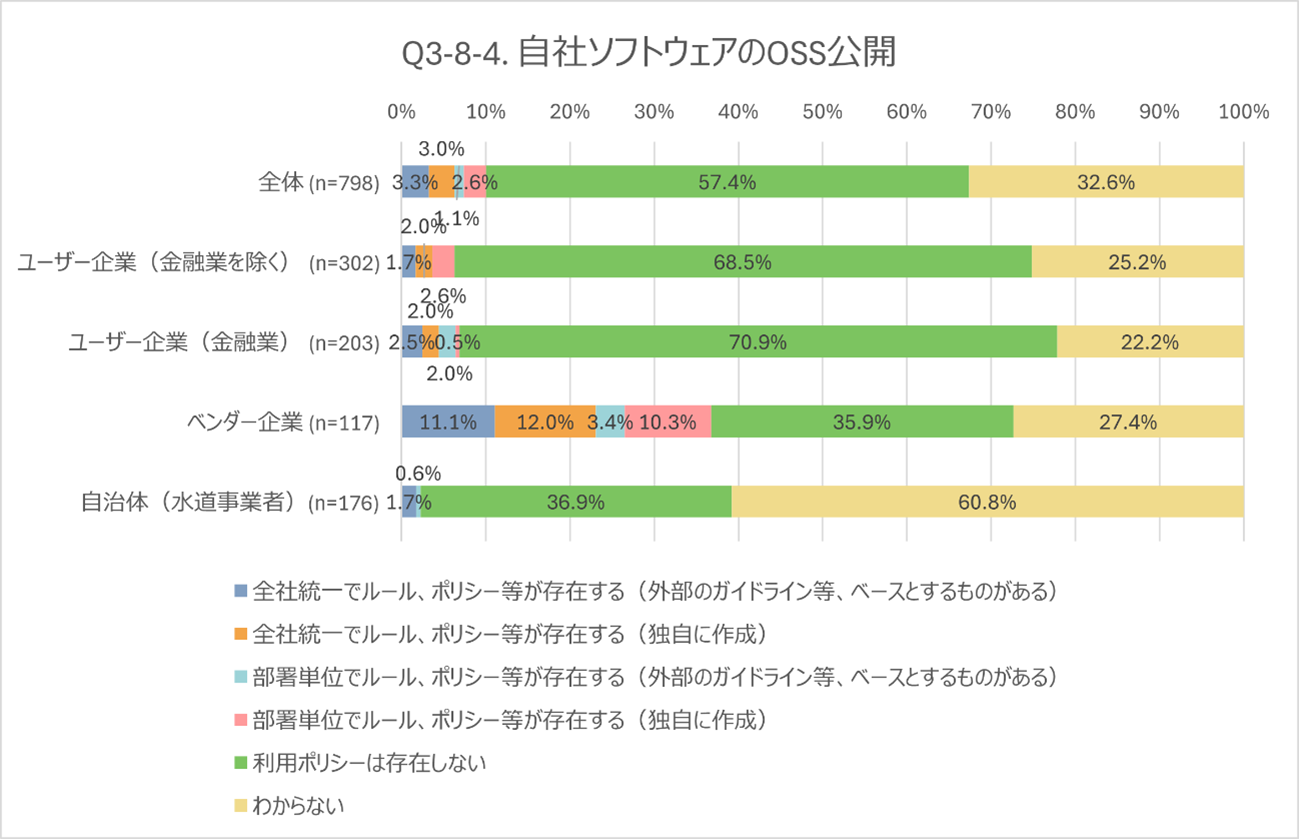

OSSに関するポリシーの制定状況

ベンダーの回答において、「OSS利用」に関するポリシー等の必要性は浸透しつつあるとみられる。これからコミュニティへの貢献やオープンソース化に対して組織的なポリシー制定が進むことが期待される。

一方で、ユーザー企業はいずれの項目においても「利用ポリシー等が存在しない」「わからない」が合わせて8割を超えている。今後、発注側がOSSに意識的に取り組めるかどうかはひとつのポイントになるだろう。

-

図 4【OSSに関するポリシーの制定状況】Q3-8-1. OSS利用

-

図 5 【OSSに関するポリシーの制定状況】Q3-8-2. コミュニティ等への情報提供

-

図 6 【OSSに関するポリシーの制定状況】Q3-8-3. 開発コミュニティへのコード提供

-

図 7 【OSSに関するポリシーの制定状況】Q3-8-4. 自社ソフトウェアのOSS公開

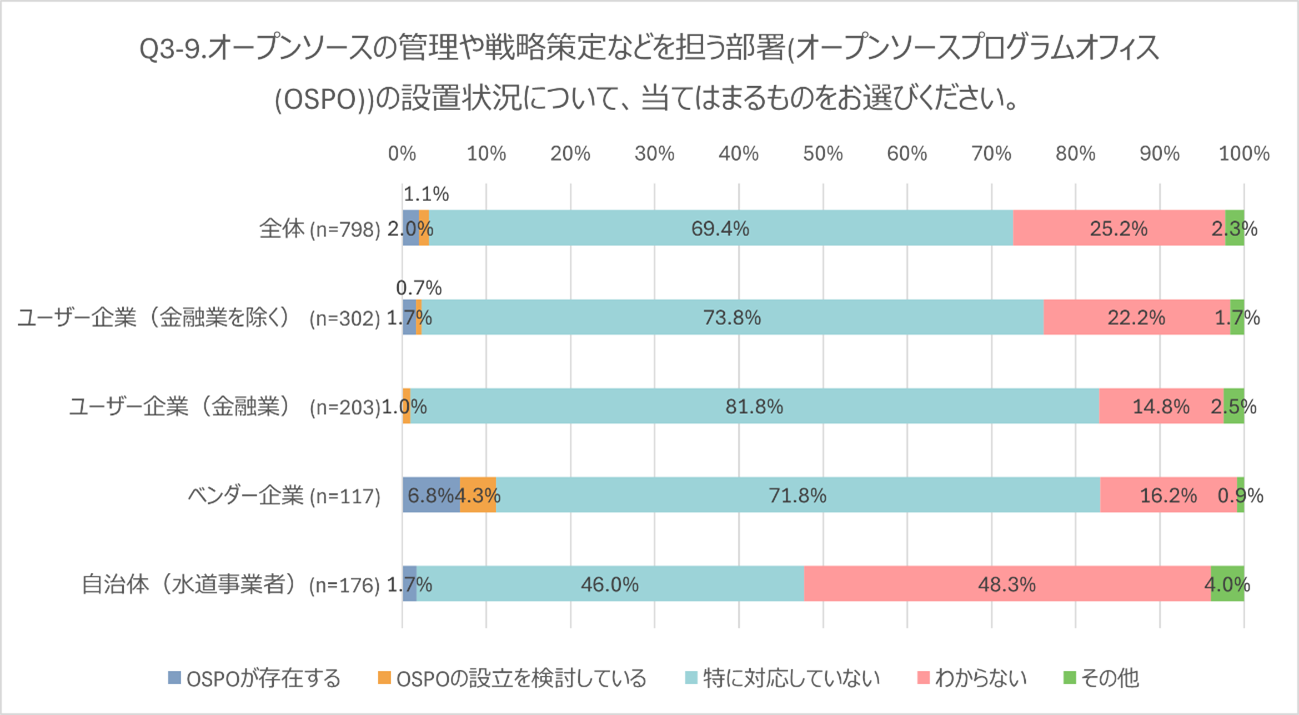

OSPOの設置状況

オープンソースプログラムオフィス(OSPO)の設置状況については「特に対応していない」の回答がおよそ7割にのぼっている。

OSPOには様々な形態が存在し、OSPOと呼ばないまでもOSSのイニシアチブを持つ組織も様々なレベルで存在するので、この設問が持つ「何をもってOSPOと捉えるか」の意味合いが曖昧になった可能性は否めないが、そもそも認知されていないのか、必要性が理解されていないのか、詳細な調査は必要かもしれない。

-

図 8 Q3-9. OSPO の設置状況

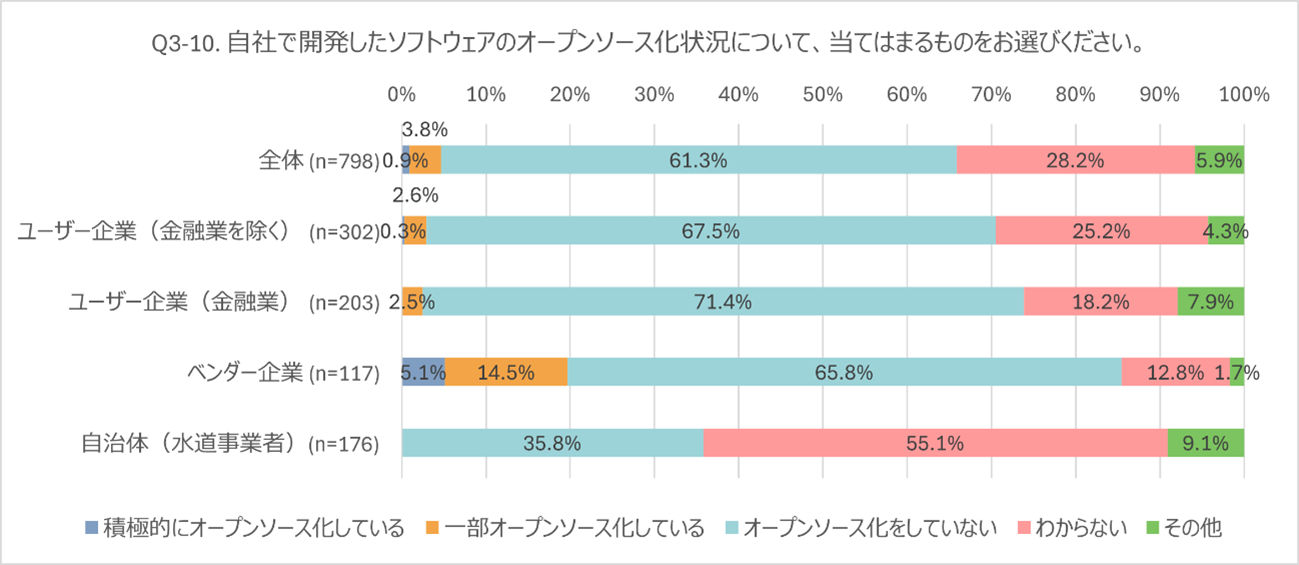

自社で開発したソフトウェアのオープンソース化状況

ベンダーは「積極的に/一部オープンソース化している」の回答がおよそ2割あり、今後の拡大が期待される。一方でユーザー企業は大多数がオープンソース化に取り組んでいない。

-

図 9 Q3-10. オープンソース化状況

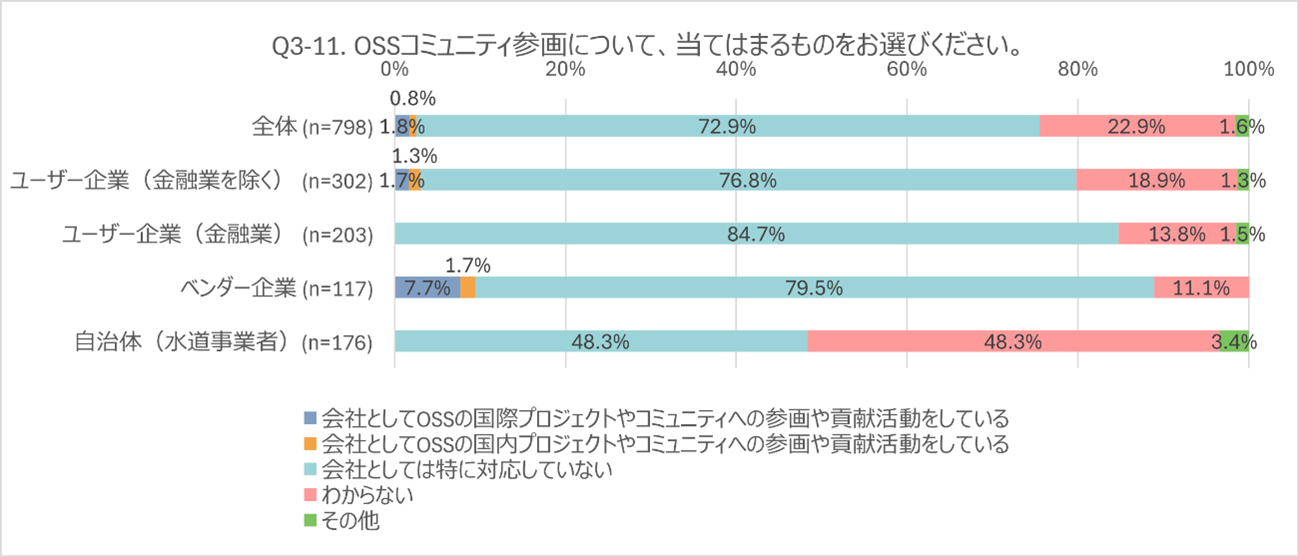

OSSコミュニティ参画状況

OSSコミュニティへの貢献が個人の趣味的活動の範疇になりがちなのは既知の課題である。ここでも企業が組織としてOSSコミュニティ活動へコミットする取り組みが少数であることがはっきりした。

-

図 10 Q3-11. OSS コミュニティ参画状況

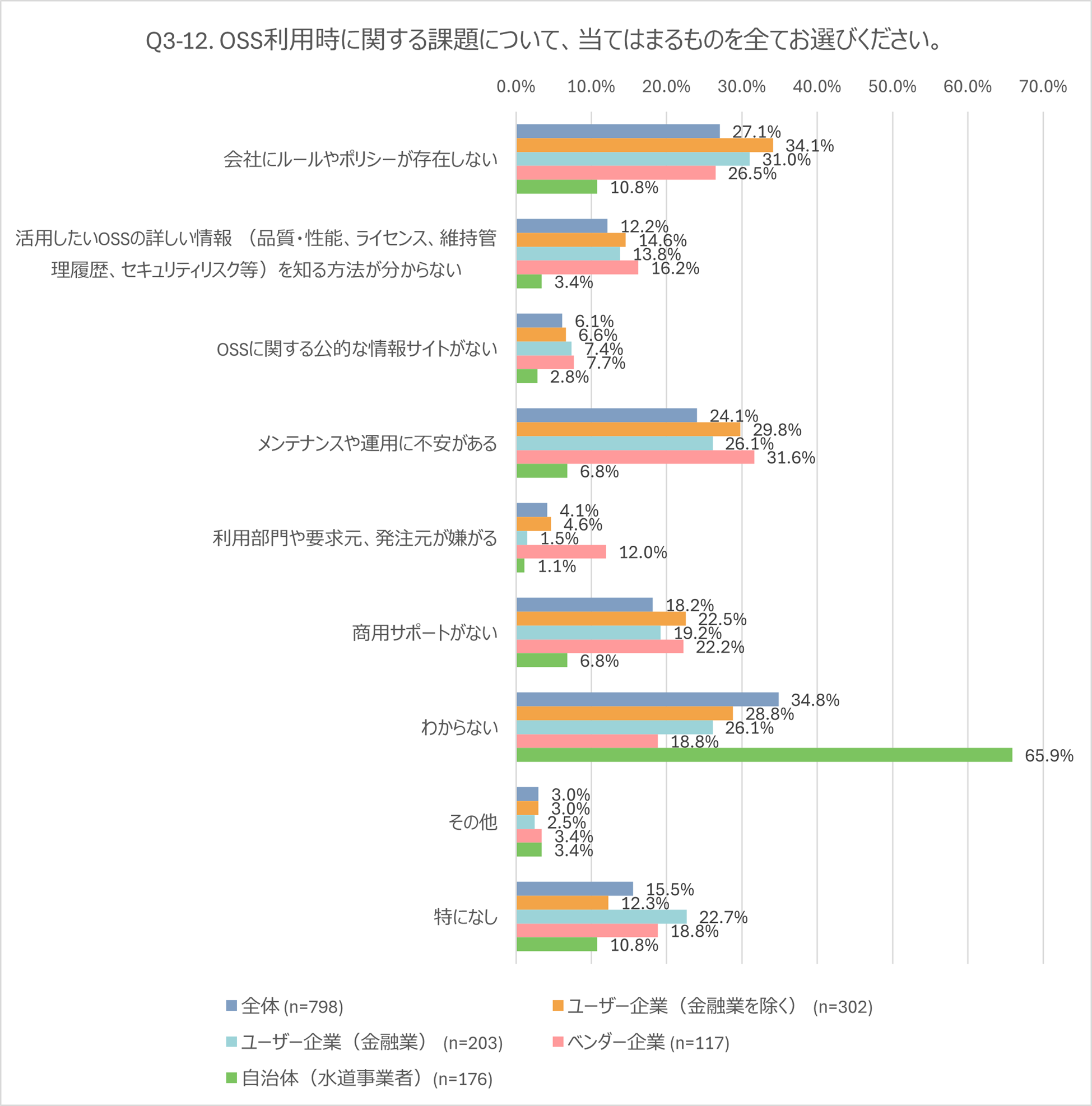

OSS利用時に関する課題

ベンダーの回答の上位から「メンテナンスや運用に不安がある」「会社にルールやポリシーが存在しない」「商用サポートがない」といった“理解不足からくる不安”と言えるものが並んだ。ユーザー企業もほぼ同様のものが上位に並んだ。

-

図 11 Q3-12. OSS利用時に関する課題

今回の調査結果からは、多くの企業がオープンソースを導入・活用する一方で、OSPOの未整備や、利用ポリシーの策定不足といった課題を抱えている現状が浮き彫りになった。

利用ポリシーがあればOSS利用に伴うリスクマネジメントが組織的に行いやすくなり、OSPOはOSS活用や貢献の推進力として機能する。このようなガバナンス面の整備は組織にとってのメリットが大きい。これらの整備の遅れや認知不足は、オープンソースコミュニティとの連携を遠ざけ、結果として技術力や開発スピードの停滞を招く可能性がある。

こうした課題を抱える企業の体制構築を後押しするために、行政機関はOSS利用ポリシー策定のためのガイドライン及びひな型の整備や、OSPO設置を支援するための事例紹介・ツール提供などが有効であると考えられる。あわせて、ライセンス管理やリスク対応に関する入門ガイドの整備や啓発を進めることで、ガバナンス強化とコミュニティとの連携促進が期待される。

次章では、オープンソースを取り巻くコミュニティやエコシステムに着目し、国内で生じている具体的な課題や持続的発展を妨げる要因を整理する。OSSがもたらすメリットを最大化し、国際的な競争力を高めていくには、企業単位の対応だけでなく、コミュニティ全体を通じてノウハウやリソースを循環させる仕組みづくりが不可欠であることを明らかにしたい。

脚注

-

1図1~図11の図表は「2024年度ソフトウェア動向調査(企業向け)単純集計グラフ」 [独立行政法人情報処理推進機構(IPA)デジタル基盤センター デジタルエンジニアリング部 ソフトウェアエンジニアリンググループ, 2025]から引用している。