IPAについて

IPA NEWS Vol.71(2025年3月号)

公開日:2025年2月20日

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)

目次

リスクをしっかり理解し、安全に使うために 官民連携でAI利活用を加速!「AIセーフティ・インスティテュート」

「評価観点」「レッドチーミング手法」の両ガイドでAI実装の安全性を高める

今年10月にWindows 10がサポート終了。移行はお早めに!

Windows 10のサポート対応製品と後継OS移行時の留意点

- DX先進事例をスマートに検索できるサイトを公開

- 制御システムに対するリスク分析の事例を公開

- 未踏会議2025 MEET DAYを開催します

- [Just Information]

「デジタル人材育成モデル」のご紹介

特集

リスクをしっかり理解し、安全に使うために 官民連携でAI利活用を加速!「AIセーフティ・インスティテュート」

AI(人工知能)はさまざまな課題の解決に役立つと期待される一方で、ビジネスに実装するうえではリスクもあります。そこで、今回は官民が連携してAIの安全安心な活用を導く「AIセーフティ・インスティテュート(AISI)」に注目。日本のAI活用の現状とリスクを整理するとともに、AISIの役割や活動内容、安全なAI活用のポイントを紹介します。

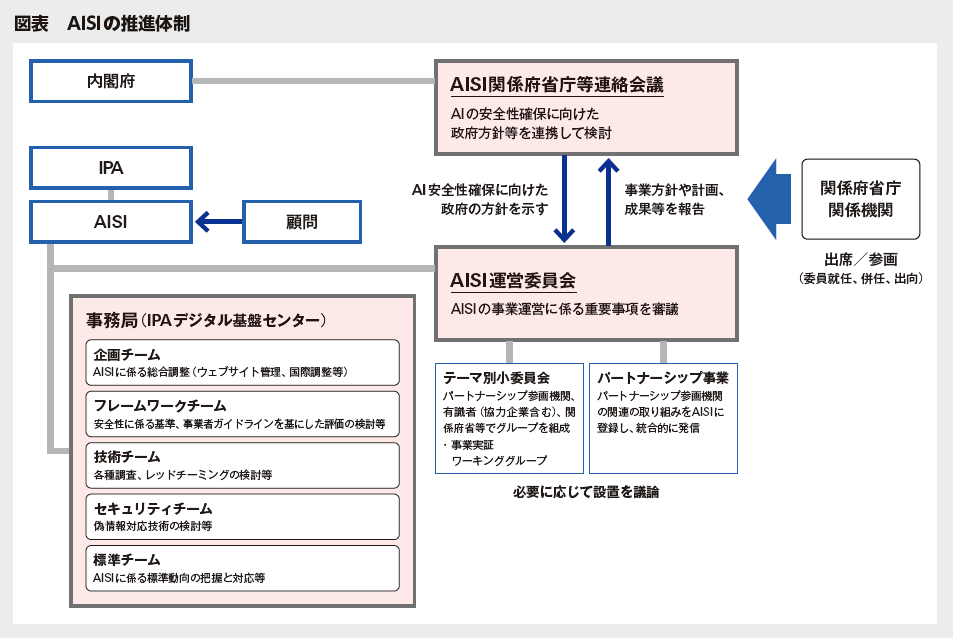

15の府省庁・関係機関で 構成される政府横断の組織

昨今のAI関連技術の進展は目覚ましく、優れた情報処理能力で人間に匹敵する知的作業が可能ともいわれるほどです。質問するだけで文章の要約やアイデア出しを瞬時に行う生成AIに触れた人もいることでしょう。個人レベルでは業務の生産性向上、企業活動では新たな価値創出やビジネスモデルの再構築など、大きなメリットが期待できます。

一方で、日本ではAI導入企業は約2割にとどまり、米国の4割とは大きな開きがあります(IPA「DX動向2024」)。企業が生成AIを用いたサービスを提供することに対し、誤情報の配信や拡散を不安視する人が約4割という調査結果(JIPDEC「デジタル社会における消費者意識調査2024」注釈1)があるほか、事業者からも機密情報の漏えい、偽情報の業務への悪影響、倫理や著作権に背いた情報の出力などを懸念する声が上がっています(JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2024」注釈2)。

AI利活用について、こうしたリスクを低減すると同時に国際的な連携も図るべく、2024年2月に設立されたのが「AIセーフティ・インスティテュート」(以下、AISI:エイシー)です。10の府省庁と5の関係機関から成る政府横断の組織で、IPAに事務局が置かれています。AIの安全性確保を目的とした国レベルの組織としては、英国、米国に続く世界3番目の設立となりました。

-

注釈1

-

注釈2

AI利活用のリスクは 技術面と社会面がある

IPAデジタル基盤センター AIシステムグループのグループリーダー・多賀和宏さんは、AISIの立ち上げに関わり、現在は同事務局の業務を担当しています。

AI利活用のリスクについて、多賀さんは「さまざまなものがありますが、大きくは“技術的リスク”と“社会的リスク”に分けられるでしょう」と語ります。

技術的リスクとしては、AIが間違った出力をする誤回答、学習データの偏りによるバイアスの発生、事実に基づかない情報を合成するハルシネーションなどが挙げられます。「AIのしくみはブラックボックス化しており、誤回答の原因が不明なことも少なくありません。海外では、航空会社のチャットボットが間違った割引情報を示して搭乗客に迷惑をかけた事案や、ジャーナリストが裁判の訴状をAIで要約したところ、無関係な第三者の名前が盛り込まれたといった事案が起きています」

一方、社会的なリスクとして考えられるのは、プライバシーの侵害や社会活動への悪用などです。「生成AIの画像や動画、音声の合成機能を悪用した詐欺やディープフェイク動画などの拡散が懸念されます」と多賀さん。

AIを利用するうえでこうした多様なリスクを知ることがまずは重要ですが、それと同時にリスクの根絶=ゼロリスクにこだわる必要はないと多賀さんは説きます。

「AI技術は日進月歩で進化しており、リスクそのものも常に変化しています。こうした状況ではリスクをゼロにすることは不可能といわざるを得ません。国際規格(ISO/IEC)でも、安全の定義を“許容できないリスクがないこと”としています。つまり、許容できる程度のリスクであれば安全とみなせるということです」

リスクの種類や特性、影響を把握したうえで、そのリスクが許容できるレベルかどうかを見極め、許容できないものには適切に対応することが求められます。「AIセーフティとは、そうしたAIガバナンスのあり方を指すもの。ビジネスへのAI実装においても現実的なスタンスではないでしょうか」

安全の定義は〝許容できないリスクがないこと〞

AIの安全性評価に関わる 調査や基準を定める

では、どのようなリスクならば許容範囲といえるのか。リスクをどう評価すれば安全性を担保できるのか——。これを明らかにすることがAISIの使命のひとつです。「AIの安全性評価に関わる調査や基準、評価手法などを検討し、広く社会へ提供していくべく、AISIではさまざまな課題に取り組み、すでにいくつかの成果を上げています」と多賀さん。

例えば、2024年9月に、安全性の観点を示した「AIセーフティに関する評価観点ガイド」と、攻撃者の目線でAIシステムにおける弱点を浮き彫りにして修正・堅牢化するための「レッドチーミング手法ガイド」を公開しました(両ガイドの詳細はウェブ限定記事へ)。

また、米国NIST(国立標準技術研究所)の「AIリスクマネジメントフレームワーク(AI-RMF)」を日本語に翻訳して公開。さらに、経済産業省と総務省が2024年4月に公表した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」と、AIリスクマネジメントフレームワークを比較し、対応関係を日米相互に確認する「日米クロスウォーク」の結果も公開しています。

「AI事業者ガイドライン」はAI利活用にまつわる既存の複数のガイドラインを統合し、事業者の自主的な取り組みを支援する指針を改めて示したもの。AIシステムを開発する事業者である「AI開発者」、AIシステムを製品やサービスに組み込んで事業展開する「AI提供者」、AIシステムやAIサービスを事業利用する「AI利用者」と、立場を3つに分類し、AIに関するリスクや対応方針をわかりやすくまとめているのが特徴です。

「このガイドラインの米国版ともいうべきものがAIリスクマネジメントフレームワークです。両者を比較することで、日米のAIガバナンスの相互運用性の向上に役立つでしょう。共通点は日本のガイドラインに準拠すればよいですし、相違点は米国仕様に手当てすれば、日本企業の米国展開が効率的に進められると考えました」

海外のAISIと意見交換し しくみづくりでも連携

このほか、AISIではさまざまな国・地域のAIセーフティ機関との連携を進めています。「いまやビジネスに国境はありません。日本企業が海外でAI技術を展開していく場合、日本のみならずその国の基準も満たす必要があります。国ごとにルールや制度が違うと事業者の負担が大きくなるため、海外のAISIと意見交換しながらしくみづくりでも連携することは大きな意義があると考えています」と多賀さんは言います。

前述のように、米国を筆頭に各国と個別折衝を進める一方で、2024年5月のAIソウル・サミット(韓国)、11月のAISI国際ネットワーク会合(米国)などの国際会議にも積極的に参加。2025年2月にフランスで開催されるAIアクションサミットにも参加し、各国との議論や連携のさらなる活性化を期待しています。

ここで紹介したAISIの成果はいずれもAISIのウェブサイトで公開しています。ぜひアクセスしてみてください。

AIの安全性について議論する中で日本のプレゼンスを高めたい

AISIでは人材を募集中。 チャレンジングな環境が魅力

多賀さんは、AISIのさらなる活動の拡大に意欲を示します。

「日本におけるAIセーフティのハブとして、企業や大学・研究機関と協力し、情報集約や連携を図ることもAISIの役割のひとつ。そこで、民間企業との連携を目的とした事業実証ワーキンググループを設置し、業界特有の基準やツールづくりなど、さらに議論を深掘りしていく予定です。また、独立行政法人などとの連携強化を図るパートナーシップ事業も引き続き推進していきます」

国際的な観点でも、日本のプレゼンスを高めていきたいと抱負を語ります。「AIの安全性について議論をしていく中で日本の強みを生かせるポイントを探り、明確化していきたいと考えています」

安全安心なAIの利活用に向けたサポートにAISIが力を注ぐことで、日本のAIシステムの普及・拡大が見込まれます。AI関連の技術革新や市場開拓が進めば、日本の産業の競争力強化にもつながっていくことでしょう。

「業界や業種別のAIリスク対策を確立・洗練させ、より具体的な手順まで落とし込んだ対応など、事業者の皆さんにいっそう役立つ情報発信をしていきたいですね。目の前の課題感にフィットする、より解像度の高い成果の創出を目指します」

そのためにも人材を拡充したいと多賀さん。国内外のAI利活用の最前線で、技術的な知見を生かした議論に参画できる点はAISIで働くことの魅力といえるでしょう。「グローバルに活躍したい」「AI分野で能力を発揮したい」といった人は、ぜひ注目を。

「チャレンジングな仕事ができるので興味がある方はぜひお問い合わせください。企業に在籍している方の出向も多くあります。経営者の方にとっては、人材育成の一環としてもご検討いただければ」と多賀さん。人材募集はAISIウェブサイトで行っています。

- AISIの成果や人材募集など

AISIが公開している「評価観点ガイド」と「レッドチーミング手法ガイド」の詳細は、次項目「特集【ウェブ限定記事】に掲載しています。

特集 【ウェブ限定記事】

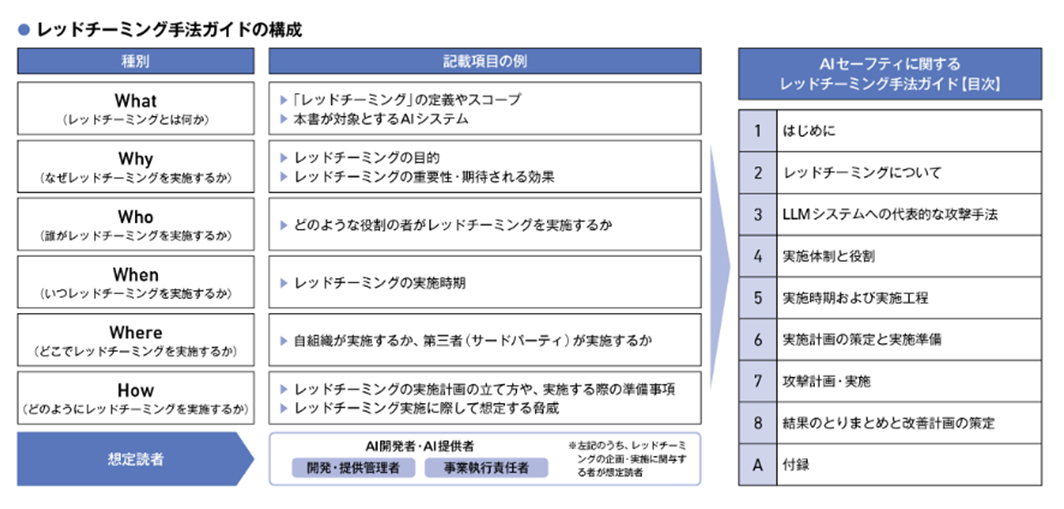

「評価観点」「レッドチーミング手法」の両ガイドでAI実装の安全性を高める

AIセーフティ・インスティテュート(AISI)が2024年9月に公開した「AIセーフティに関する評価観点ガイド」と「AIセーフティに関するレッドチーミング手法ガイド」。いずれもAIの安全な利活用に資するものです。それぞれの概要を多賀さんが紹介します。

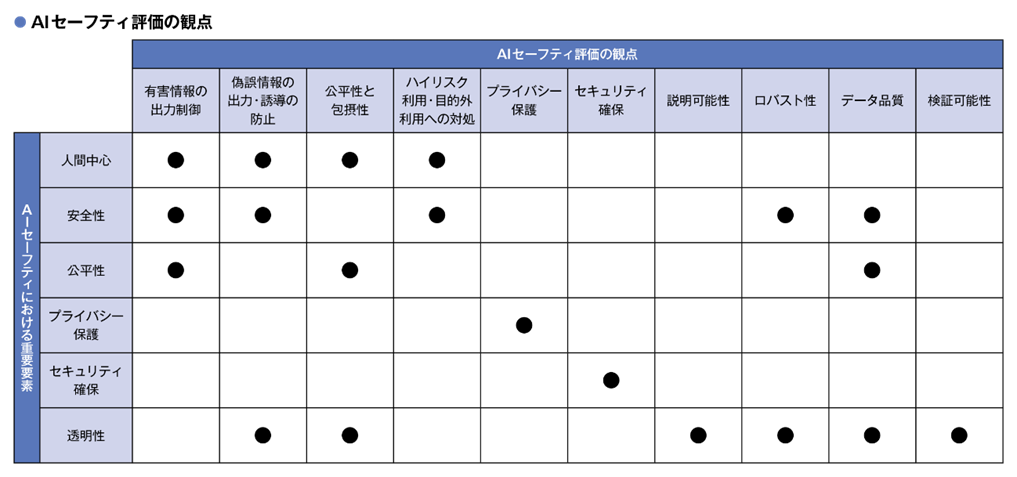

6つの要素と10の観点でAIセーフティ評価を整理

「AIセーフティに関する評価観点ガイド」は、AIの安全安心な利活用のための基本的な考え方を示したものです。AIセーフティを向上するうえで重視すべき6つの要素と、AIセーフティを評価する10の観点を示し、それらを掛け合わせてリスクへの対応を整理しています(下図参照)。

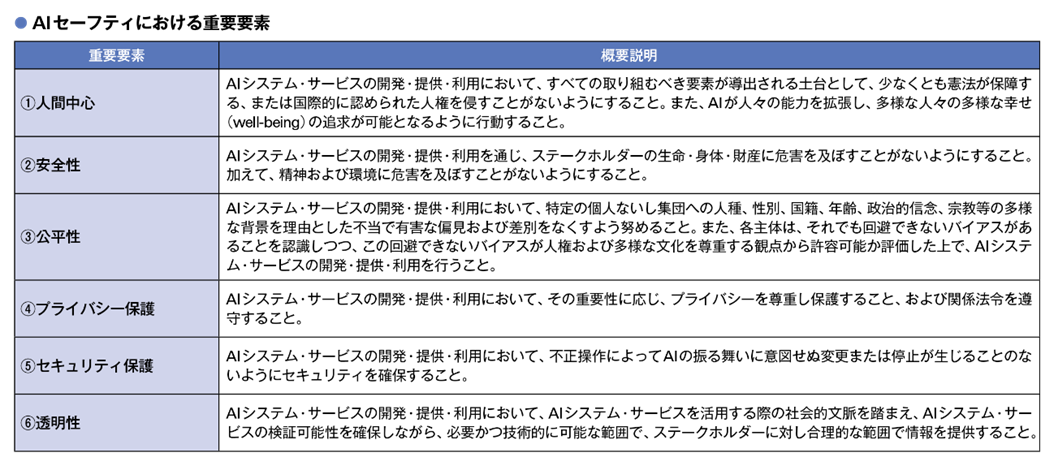

なお、AIセーフティを向上するうえで重視すべき6つの要素の詳細は下記の通りです。

レッドチーミングでAIシステムの弱点を洗い出し、堅牢化を図る

攻撃者の目線でAIシステムにおける弱点や対策の不備を洗い出し、それを修正してシステムを堅牢化することをレッドチーミングといいます。AIセーフティに関するこの手法をまとめたものが「AIセーフティに関するレッドチーミング手法ガイド」です。AIセーフティの維持・向上にぜひお役立てください。

セキュリティのすゝめ

Windows10のサポート終了

一部製品はサポート継続。使用OSの種類をチェック

2025年10月14日(米国時間)、マイクロソフト製OS「Windows 10」のうち、「Home and Pro」「Enterprise and Education」「IoT Enterprise」がサポート終了を迎えます(一部製品を除く。詳しくはウェブ限定記事へ)。

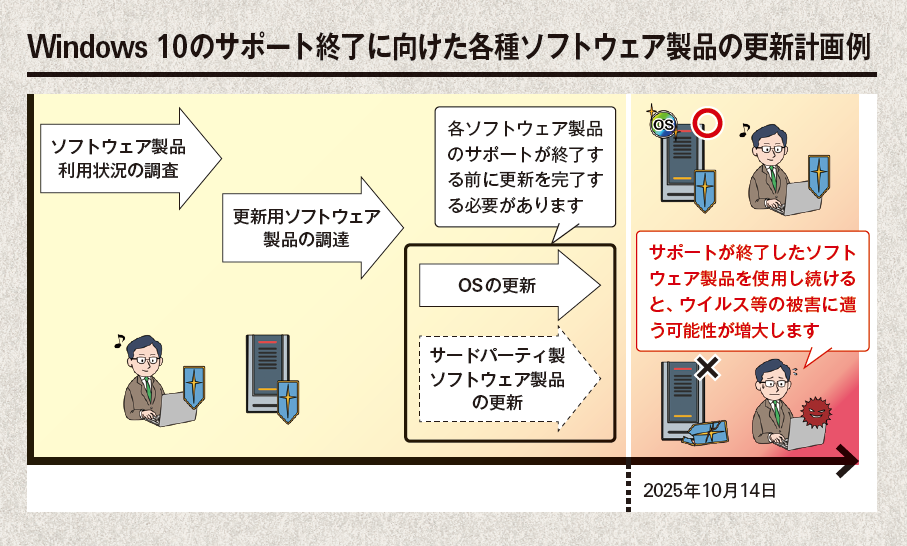

サポート終了後はOSのセキュリティ更新プログラムが提供されず、セキュリティのリスクが増大するため、後継製品や代替製品への移行が欠かせません。また、OS上で動くサードパーティ製ソフトウェアもサポート終了が見込まれるので、それらも併せて対処しましょう。

まず自分が使っているOSの種類を確認し、サポート終了対象製品であれば後継製品や代替製品への移行を計画し、サポートが終了するまでの間に移行しましょう。その際は個人・企業それぞれで行う対策があります。個人で行う対策は以下のとおりです。

- 端末スペックの再確認

- 使用端末が後継や代替のOSに対応できるか確認しましょう。例えばWindows 11に移行する場合、CPUやメモリ、ストレージ以外にもさまざまなシステム要件が必須とされ、注意が必要です(詳しくはウェブ限定記事へ)。

- ソフトの対応性の確認

- OS上で使用しているソフトウェアについても後継や代替のOSで動作するか確認を。また、後継OSをWindows 11とする場合、インターネットエクスプローラーやワードパッドなど一部機能が廃止されるので、そうした点も留意しておきましょう。移行時のアクシデントに備えてデータのバックアップを取ることもお勧めです。

旧端末を廃棄する際は 情報漏えいに万全の注意を

次に企業で行う対策です。

- 余裕を持った移行計画の策定

- 予算の確保に時間がかかったり、サポート終了直前は買い替え需要に供給が追いつかなかったりすることも懸念されます。予算措置と併せて余裕のある調達スケジュールを検討しましょう。

- 社内周知

- OSの移行について社内の利用者へ早めに周知し、混乱を最小限に抑えましょう。

- 端末スペックの再確認

- 個人向けの対策と同様です。情報システム部門だけでなく、事業部門で調達した端末も漏らさず確認してください。

- ソフトの対応性の確認

- 情報システム部門だけでなく、事業部門で導入したソフトウェアも確認を。特に社内システムや独自開発のソフトウェアは、OSのアップグレードやブラウザの変更により正常に動作しなくなるおそれもあるため注意が必要です。

- 端末の廃棄

- 端末の更新後、旧端末を廃棄する際は情報漏えいのないよう十分配慮しましょう。削除ツールによる完全削除やストレージの物理破壊など、対策の徹底が求められます。

個人、企業のいずれもサポート終了直前に慌てることのないよう、余裕を持った移行の計画を立てることを心がけてください。

- 端末の更新後、旧端末を廃棄する際は情報漏えいのないよう十分配慮しましょう。削除ツールによる完全削除やストレージの物理破壊など、対策の徹底が求められます。

対策のポイント

- サポート終了OSはセキュリティリスクが高いため後継・代替製品へ移行

- 移行では端末スペックやソフトの対応性を確認

- 余裕ある移行計画を立て、早めの準備を心がける

セキュリティのすゝめ 【ウェブ限定記事】

Windows 10のサポート対応製品と後継OS移行時の留意点

Windows 10の「Home and Pro」「Enterprise and Education」「IoT Enterprise」がサポートを終了すると聞くと、すべてのWindows 10製品が使えなくなると思う人がいるかもしれません。実際はそうではなく、利用形態や製品によってサポート期限が異なったり、サポートを延長することができる場合もあります。ここではそれらの対象製品や、後継OSとしてWindows 11を選ぶ場合の移行時の留意点などについて解説します。

まずは自分が使っているOSのサポート期間をしっかり確認!

Windows 10は大きく2種類に分類できます。「GAC(一般提供チャネル)」と「LTSC(長期サービスチャネル)」です。

GACは個人ユーザーが多く、更新(修正プログラムの配信)がたびたび行われます。2025年10月14日にサポートを終了する製品は、いずれもこのGACに当たるもの。ただし、GACの中でもESU(拡張セキュリティ更新)プログラムという有料オプションが提供され、そちらを利用する場合は延長サポートを受けることができます。とはいえ、延長サポートはあくまでも暫定的な措置であるため、以下のマイクロソフト社のサイトでサポート終了日を確認し、期日までにOSの移行を完了させることが大切です。

一方のLTSCは産業システムで多く利用されており、GACほど頻繁な更新はなされず、2025年10月14日以降もサポートが継続されます。LTSCのサポート期限については、以下のマイクロソフト社のサイトで詳細を確認し、サポート終了までに移行を済ませましょう。

企業・団体勤務の方は、自分が使っている端末のOSの種類を確かめることが肝心です。不明な場合は情報システム部門や、IT機器を調達する部門(例えば、総務、企画、経営企画など)に確認してください。

Windows 11への移行に必要なシステム要件や廃止機能の確認を

Windows 10の後継OSとしてWindows 11を選ぶ場合は、使用端末が対応できるか、あらかじめ確認しておきましょう。

マイクロソフト社が公開しているシステム要件によると、プロセッサは「1ギガヘルツ以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサ」または System on a Chip(SoC)、メモリは「4ギガバイト」、ストレージは「64ギガバイト以上」といった要件のほか、ハードウェアレベルでのセキュリティを実現するために必要なTPMはバージョン2.0が必須とされています。場合によっては端末の買い替えが発生する可能性があるので、それも見越した移行計画を立てることが重要です。

また、Windows 11に移行すると、Windows 10にあった一部機能がなくなるほか、スタートメニューやタスクバーの表示も変更となるので注意しましょう。

システム要件や廃止される機能については、以下のマイクロソフト社のサイトを確認してください。

(注釈)文中のURLは日本マイクロソフト株式会社の許可を得て掲載しています。