デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

DADC憲章

公開日:2020年10月21日

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)の運営方針を憲章として制定いたしました。

-

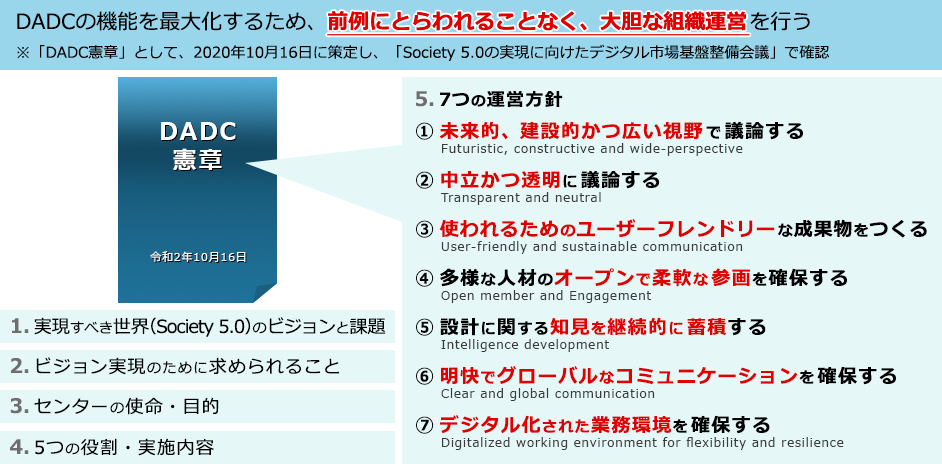

DADCの機能を最大化するため、前例にとらわれることなく、大胆な組織運営を行う

(「DADC憲章」として、2020年10月16日に策定し、「Society 5.0の実現に向けたデジタル市場基盤整備会議」で確認)

DADC 憲章令和2年10月16日

- 実現すべき世界(Society 5.0)のビジョンと課題

- ビジョン実現のために求められること

- センターの使命・目的

- 5つの役割・実施内容

- 7つの運営方針

- 未来的、建設的かつ広い視野で議論する

Futuristic, constructive and wide-perspective - 中立かつ透明に議論する

Transparent and neutral - 使われるためのユーザーフレンドリーな成果物をつくる

User-friendly and sustainable communication - 多様な人材のオープンで柔軟な参画を確保する

Open member and Engagement - 設計に関する知見を継続的に蓄積する

Intelligent development - 明快でグローバルなコミュニケーションを確保する

Clear and global communication - デジタル化された業務環境を確保する

Digitalized working environment for flexibility and resilien

- 未来的、建設的かつ広い視野で議論する

DADC憲章の本文は、次でダウンロードできます。

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 憲章

令和2年10月16日

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 策定

本憲章は、2020年5月に創設された「デジタルアーキテクチャ・デザインセンター」(以下、「センター」という。)の機能を最大化するため、実現すべき世界(Society5.0)のビジョンと課題、ビジョン実現のために求められることを踏まえ、センターの使命・目的、役割・実施内容、運営方針を定める。

1. 実現すべき世界(Society5.0)のビジョンと課題

- Society5.0の進展に伴い、多様なステークホルダーがリアルタイムかつ複合的に連携し複雑化したシステムが、生活や産業の基盤を形成しつつある。

- こうした中で、Society5.0、つまり、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の両方を解決する、人間を中心とした社会を実現するにあたり、特にサイバー・フィジカルの融合領域を中心に、大きく二つの課題が顕在化しつつある。

- ソフトウェアだけでなく、ハードウェアや制度も含む社会システムや産業構造の全体について、それが果たす役割を機能の観点から見直す中で、その要素の位置づけや要素間の役割分担や関係性を適切に明確化すること等を通じ、全体としての総合的な信頼性を安定的に確保すべきこと

- 海外の巨大IT企業等による独占・寡占が繰り返し進むなど、変化が激しく将来の不透明性が高まる中で、日本が自律的にイノベーションを起こす基盤を形成すべきこと

2. ビジョン実現のために求められること

上述の課題に対し、これまでは産学官が縦割りでばらばらに対応していた。したがって、局所的な文脈での議論にとどまり、社会システムや産業構造全体として横串の対応に限界があった。特に、これらシステム全体の構造自体やその運用の仕組み等に関する複雑性、不透明性が増し、異なる分野や文化へも影響範囲が拡大し、デジタル技術の革新をはじめとする変化のスピードが高まる中で、システム全体を把握した設計を迅速に行う必要性が増大している。国際的にも、こうした動きに対し、官民が協力し国を挙げて対応する事例が増加しつつある。

システム全体を把握し全体の最適化を目的としたアーキテクチャ(注釈1)の設計を進めていくためには、政府がSociety5.0の実現のために重要分野を定めるとともに、その方針に基づいて産学官の卓抜した専門性を有する人材を結集し、その社会実装を後押しするため産学官に働きかけ、フィードバックを元に常にアーキテクチャを改善していくための場が必要不可欠となっている。

またこの議論は、法とアーキテクチャの再設計の在り方も併せて考慮する必要があるため、イノベーションの促進と社会的価値の実現を両立するための新たなガバナンスの在り方に関する検討(注釈2)を踏まえて進めることが求められている。

3. センターの使命・目的

サイバーとフィジカルの融合が進む中で、これまでソフトウェアの信頼性やサイバーセキュリティを中心にミッションを抱えていた独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)に、こうしたシステム全体のアーキテクチャを設計・提案するための組織として、センターを設立する。

センターでは、新たな社会システムの構築において総合的な信頼性等の確保と日本の産業競争力の強化を図るとの政府方針の下、Society5.0を形成する基盤となるシステム全体のアーキテクチャを産官学の連携の下で設計・提案するとともに、その設計のための方法論を開発・確立する。

また、検討において見いだされる制度的・技術的な課題等について、産官学の関係機関等と連携し、又は必要な働きかけを行うことによって、制度の見直しや各種標準の整備、更なる研究開発等につなげていく。あわせて、こうしたアーキテクチャ設計を担う中核的な人材を実践を通じて育成する。更に、こうした取組みを国際的な協力・連携の下で行うことにより、世界の課題解決にも貢献し、人を中心とした自由で信頼ある国際社会の発展に貢献する。

こうした取組みにより、Society5.0時代の新たなデジタル市場基盤の構築において中心的な役割を果たす。

4. 5つの役割・実施内容

- Society5.0の実現に向けて、デジタル市場の基盤整備のために今後必要となるテーマに関するアーキテクチャの設計を行うこと(注釈3)

- アーキテクチャ設計の検討において見いだされる制度的・技術的な課題等について、政府、産業界、大学・研究機関等と連携し、又は必要な働きかけを行うことによって、制度の見直しや各種標準の整備、更なる研究開発等につなげていくこと

- 我が国産業界全体のアーキテクチャ設計能力を高めていくため、システムズエンジニアリングの手法や思考を活用し、社会システムや産業構造を対象としたアーキテクチャ設計を行うための方法論の開発、確立を行うこと

- アーキテクチャの実践的な設計プロジェクトへの幅広い参画機会や国際的な最先端の専門家等による研修機会の提供等を通じて、アーキテクチャ設計を主導し、社会実装を後押しできる人材の育成を図ること

- 政府会議や国際社会等に対して設計すべき、又は見直しをすべきテーマを提案するためのインテリジェンス機能をセンターとして自ら持つこと

5. 7つの運営方針

上述の目的を達成するため、前例にとらわれることなく、以下のとおりセンターの運営を行う。

- 近未来のSociety5.0の実現に向けて、我が国とって何が全体最適かを考えながら、答えがあるかどうかが不明確な課題に対しても、先を見据えた生産的な議論をする場として運営していく(Futuristic, constructive and wide-perspective)

- 特定の技術、製品、企業、業界等に偏ることなく、また事後的に検証できるよう、中立的かつ透明性ある運営を行う(Transparent and neutral)

- 成果物が着実に活用されるよう、ユーザーや公的機関を含むステークホルダーと、継続的かつ複層的にコミュニケーションを図る(User-friendly and sustainable communication)

- 使われるものを作るため、例えば、規制当局、公共調達当局、複数の競合企業を含む業界団体、スタートアップ、ユーザー等を広く含めて議論を進め、エコシステムとしての発展を考慮する

- アーキテクチャ設計後の社会実装までのロードマップを設定し、実装や継続的な運用・改善を担う業界団体等を特定し、その団体等が使いやすい成果物とすることを意識する

- 多様な立場の人材やステークホルダーに、設計プロセスに対して機動的かつ円滑に参画してもらえるよう、柔軟な参画形態を確保する(Open member and Engagement)

- 各テーマについてPD(Program Director)を置き、アーキテクチャ設計の専門家チームを組成する。併せて、アーキテクチャ設計に必要な多様な分野の知見を集約するため、テーマごとに明確なゴールを伴う時限的な WG を設置・運営する

- ITシステムを中心としながら、これに関連するハードウェアや産業構造(スタートアップ等による新規参画も含むビジネスエコシステム全体)、社会システム(法制度、社会の規範や倫理等の文化的側面も含む)等を視野に入れるため、それら専門家の参画を確保しながら設計を行う

- アーキテクチャ設計のコアとなるメンバーは、IPA職員の職制を持ち守秘義務等を負う一方で、人事や成果物に関する一定の権限と責任を有する

- アーキテクチャの設計能力が着実に向上するよう、設計プロセスやその他技術的事項に係る分野横断的、共通的な知見をIPAに蓄積させる(Intelligence development)

- 各プロジェクトを継続的に把握・分析し、特に失敗事例への分析も含めてIPAに知見を蓄積し、次に活かせる体制を構築する

- 例えば、課題意識を持ったキーパーソンが集うコミュニティ形成等を通じて、将来の技術的発展や不確定要素の性質等に関する確からしい見通しを得る

- 国際的な取組みとの整合性を確保し、センターの取組みが国際的にも付加価値を出すようにするため、海外の適切な関係機関(米NIST、独Platform Industrie 4.0、INCOSE等)とコミュニティを形成し、連携を深める

- 本組織のプレゼンスが向上するよう、議論の経過や成果物について、国内外に分かりやすく発信する(Clear and global communication)

- 社会に求められる新たな価値を提供し続けるための、センターの議論のプロセス、中身、結果等を、明快・簡潔かつ日本語・英語で継続的に発信する

- 蓄積されたインテリジェンスに基づく将来仮説等についても発信の対象とし、国際社会に影響を与える。

- 世界中に存在する多様な機関・個々人とリアルタイムに連携し、業務の柔軟性や強靭性の確保のため、リモートワークその他デジタル技術を駆使した業務環境を確保する(Digitalized working environment for flexibility and resilience)

-

なお本憲章については、センターでのアーキテクチャ設計のプロジェクトの経過や社会情勢の変化等を踏まえ柔軟に見直すこととする。

注釈

-

注釈1国際標準としての定義:その環境下におかれたシステムの基本的なコンセプトや特性であり、要素と要素間の関係性や、設計や進化の原則として表現される。(ISO/IEC/IEEE 42010-2011)

-

注釈2

-

注釈3

お問い合わせ先

IPAデジタルアーキテクチャ・デザインセンター

-

E-mail

更新履歴

-

2020年10月21日

DADC憲章ページを公開しました。