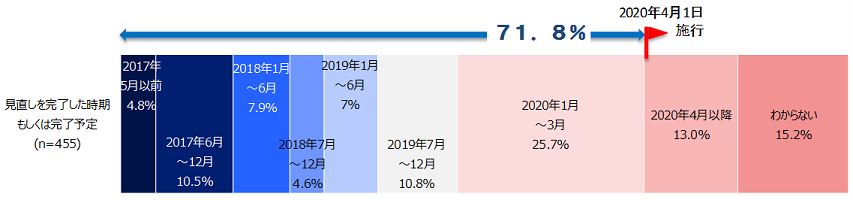

2020年4月に施行される改正民法(*1)では、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となり、「引渡しから1年以内に瑕疵の修補」とされていたものが「契約不適合の事実を知った時から 1年以内に通知。権利行使は最長10年。」としています。これを受け多くの企業・組織では、契約書雛形の変更、契約内容の見直しの必要が生じました。

また、2019年は内部不正により委託先からHDDが廃棄されずに転売され情報が漏洩したり、クラウドサービスが長時間停止し業務が停止したり、といったサプライチェーン上の信頼を脅かすようなセキュリティ事故が発生しました。これらの報道を契機に、中には過去の取引実績や現在の契約内容が自社のリスクに見合っているのかといったことを再点検する企業もありました。

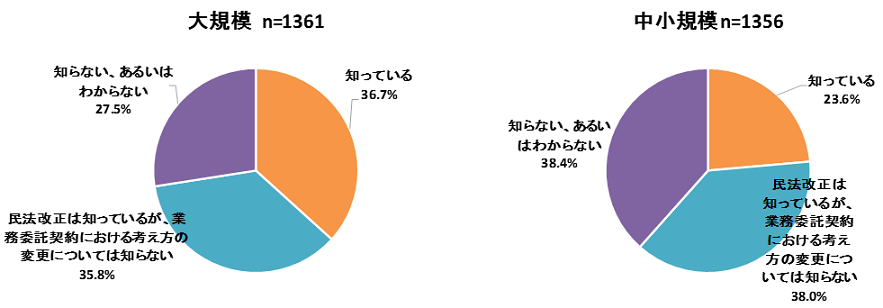

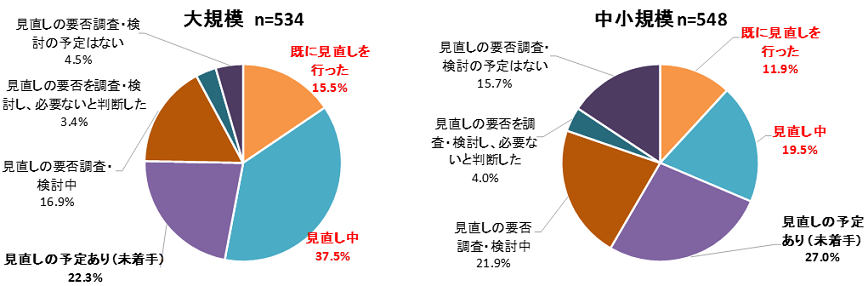

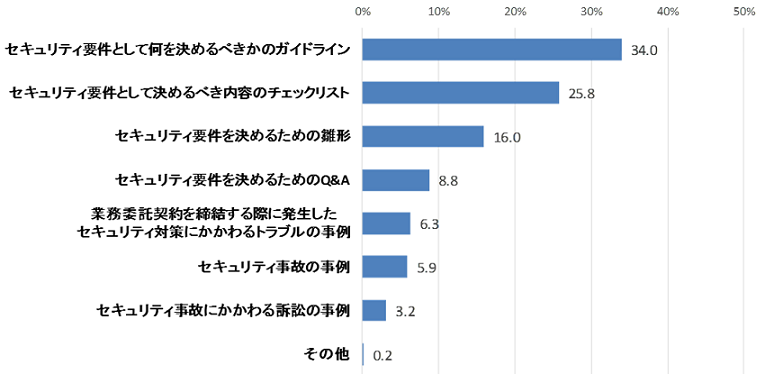

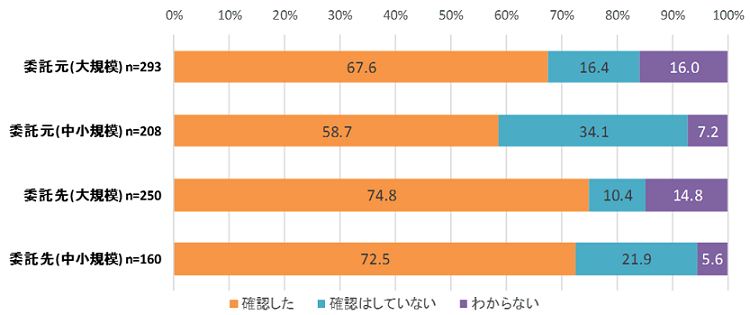

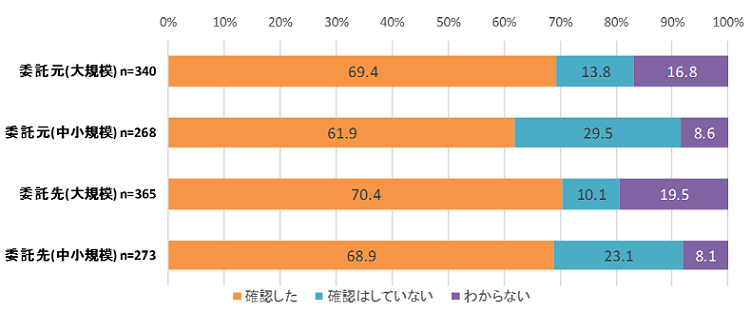

このような企業の問題意識を受け、IPAではITシステムやサービスの業務委託契約書見直しの契機と実際の見直し状況について、2019年度に実態調査を行いました。その結果、企業規模の違いにより法改正の認知度や取組みの状況に差があるという実態が分かりました。具体的には、中小企業の委託元ではセキュリティ事故の教訓が対策の見直しにつながりにくいといったことです。

調査の概要と明らかになった調査結果のポイントは次のとおりです。