2025年10月13日、「大阪・関西万博」の閉会式が開催されました。約半年間にわたり日本中を沸かせたイベントのクライマックスを盛り上げたパフォーマーの衣装には、2024年度未踏IT人材発掘・育成事業修了生の上條陽斗さんが制作した4Dファブリケーションテキスタイルが採用されました。採用に至った経緯とその理由について、上條さんと衣装監修を行ったRemi Takenouchiさんにお話を聞きました。

「上條さんの布は、ギミックを完璧に実現してくれた」(Remi Takenouchi)

聞き手閉会式をご覧になっていかがでしたか?

上條舞台裏のスクリーンで見ていましたが、本当に素晴らしかったです。アオイツキのお二人のパフォーマンスとともに、そこに自分が作った布が使われているということにも、とても感動しました。

Remiアオイツキのパフォーマンスの素晴らしさ自体は想定していましたけど、衣装をふくめ最終的に仕上がったステージは想像を超えるよいものになったと思っています。

聞き手上條さんはこれまで衣装用に布を制作したことはありましたか?

上條いままでは、展示物として外から見るものとして布を作っていたので、衣装として使用されたのは初めてでした。自分の作った布をファッションや衣装に応用してみたいという気持ちはあったので、その機会が早く回ってきてラッキーでした。今回の衣装では、体の前面と、後ろの2か所で僕の布を使ってもらっています。

聞き手Remiさんが上條さんの布を選んだ理由は何ですか?

Remi大阪・関西万博にはたくさんの人が参加し、ゼロからすべてを作り上げていきました。その「何もないところから生まれる」というイメージを表現するために、ギミックを取り入れたかったんです。でも布でギミックを表現するのはかなり難易度が高いんですね。開くときにきれいにトントントン、と一定のタイミングで出てくるとか、開いた後にちゃんと止まるとか、いろいろと必須と考える要素がありました。上條さんの布は、私のなかでは完璧ということばがぴったりでした。似たようなものは世の中にいろいろありますけど、ここまで計算しつくされた完璧なものは、他にはないと思います。

「2025年日本国際博覧会 閉会式パフォーマンスプログラム3 Start for the Futures. それぞれの未来へ」ステージの様子

「幾何学や構造力学の知見で布を設計している」(上條)

聞き手上條さんが取り組んでいる布の作成技法について教えてください。

上條4Dファブリケーションテキスタイルと呼ばれるものです。4Dファブリケーションというのは、3次元の形状にもう一軸「時間軸」を足して、自律的な変形を取り入れたものの作り方のことを言います。例えば折り紙は発想が近くて、平らな紙を折りたたむことで立体物になりますよね。それをテキスタイルに応用したものが4Dファブリケーションテキスタイルです。もともと僕自身が、折紙工学、シートを折り曲げて作られる、形状変化する構造の幾何学や力学を研究していました。今回のテキスタイルについてもこういうパターンでプリーツを作ったらこう変形するはずだとか、こういう伸縮性を持つはずだと予測した設計をしているのが特徴です。テキスタイル領域でもプリーツなどの模索は行われていますが、幾何学や構造力学の知見をテキスタイルと組み合わせて設計しているところが新しいのかなと思います。未踏にもそのプロジェクトで採用されて、開発を進めていきました。

聞き手8月には万博会場のIPA出展パビリオン「LIFE 2050 パビリオン『Live Anywhere/星の島の夏祭り』」で、未踏採択期間中に開発した成果が展示されていましたね。

上條はい、伸縮する布製のモニュメントを設置しました。万博には大学やデザイン分野の先輩が携わっていて、自分も関われたらいいなと思っていたので、自分の作品を展示することになって本当にうれしかったです。そして展示が終わった直後に閉会式の話もいただきました。

IPA出展パビリオンに展示された、上條さん作の「未来のモニュメント」

Remi8月中旬ごろから衣装の制作を本格的に始め、素材を探していたところ、見せてもらった資料のなかに上條さんの作品があり、一目でピンと来ました。ギミックを実現できることに加え、万博内で利用されている技術を取り入れたものを探していたのですが、その条件にピッタリはまりました。連絡をしたら、上條さんのいる東京大学の研究室で実物を見せてもらえるというので、その足ですぐ向かいました。実際に布を見て、これはいける!と確信しましたね。

「動きによって布が想像もつかない表情をみせてくれた」(上條)

聞き手制作で難しかったことは?

Remi一番心配していたのは、制作期間がとても短くて、そのなかで精密なものができるかどうかということでした。でもはじめに会ったその場で、上條さんから「できます!」というお返事をもらえてほっとしました。

上條閉会式まで時間がないので驚きではありましたが、大舞台だしぜひやってみたいと思いました。週の前半にRemiさんにお会いしてその週のうちに織りのデータを作り、すぐに織りの工場に頼むというスピード感でした。どのくらいのサイズだったら服として重すぎないかとか、開いたり閉じたりの動きが自然に実行できるのかとか未知数なまま、多分このくらいのパラメーターならいけるんじゃないかという手探り状態で進めていきました。さらに染色も必要でした。試行錯誤の「錯誤」ができない、かなりチャレンジングな体験でしたね。

Remi万博をイメージさせる赤と青の色を使いたかったので、布を染める過程が必要でした。テストの時間もほとんどない中で祈るような気持ちでしたが、思ったような色に仕上がってきたときは上條さんも私も思わず歓声をあげるほどの喜びでした。

聞き手Remiさんのイメージ通りの衣装になりましたか?

Remi今回、あえて衣装の最終形というものを決めずに進める、かなりイレギュラーな制作プロセスでした。デザイナーのKANEHIROさんと衣装のパーツを作っていって衣装合わせの現場に持ち込み、アオイツキのお二人と一緒にセッションしながら作り上げていきました。みなさんの力が合わさって、表現したいイメージを具現化できたと思います。

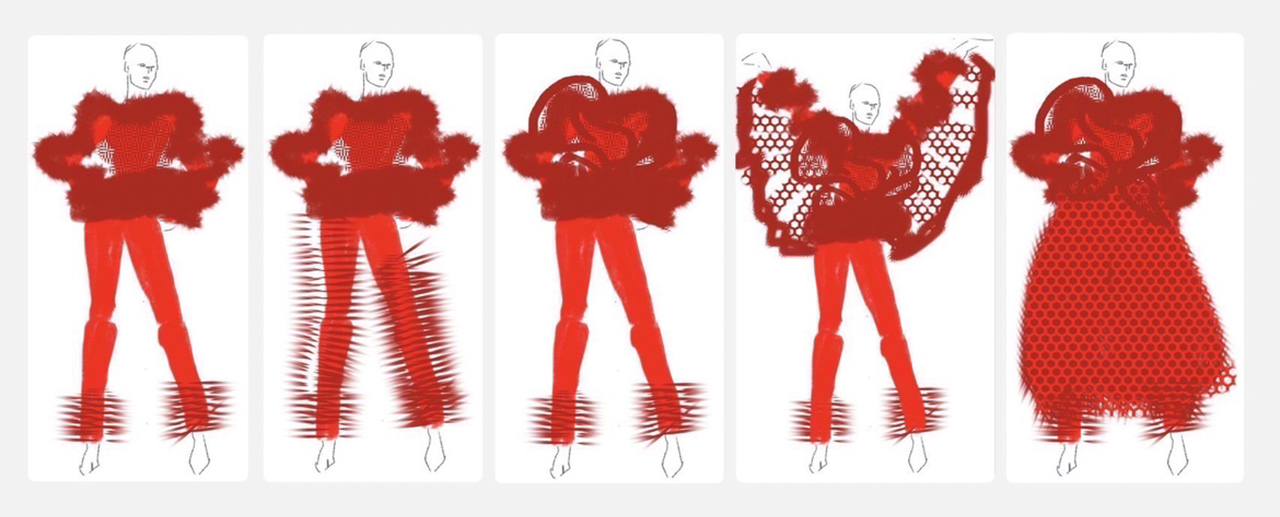

Remi Takenouchiさんによる初期のイメージスケッチ

衣装合わせの現場にはRemi Takenouchiさん、KANEHIROさん、アオイツキが揃い、試行錯誤を重ねた

アオイツキの二人が布のギミックを効果的に見せるパフォーマンスのアイデアを出していった

聞き手上條さんは、自分の布が衣装になっていく過程を見ていてどう感じましたか?

上條布を作った本人も全然想定していない動かし方をしたり、それによって構造自体が別の表情を見せたりするのがとても面白かったです。実は以前、自分の素材を使ってドレスを作ってみたこともあったのですが、自分はやはりデザインや縫製のプロではないと気づき、ファッションはできないなと思ったんです。今回専門の方とコラボレーションできたことがすごくうれしかったです。やはり餅は餅屋だとあらためて思いました。

聞き手今回のコラボ―レーションを終えて、どんなことを感じましたか?

Remi万博は誰もが参加できるイベントなので、みんなが見て楽しく、元気になってもらいたいという気持ちが私のなかにありました。私にとって、服はひとを元気にするもので、“命”なんです。衣装でもそれを表現したかったし、みんなにもパワーを与えられるといいなと思っています。今回、新しい技術から生まれた素材に触れてみて、これまでの素材や縫い方では不可能だったことが可能になったのを実感しました。これからさらに進化していくことで、可能性も広げていけることが楽しみです。

上條4Dファブリケーションという技術はまだ研究途上ですが、それをファッションデザインや衣装スタイリングのプロの方に一度使っていただくことで、可能性を広げてもらうことができたと思います。僕自身、これからやってみたいアイデアもいろいろ出てきたし、他の分野の目に触れることでさらに広がっていくきっかけにもなると期待しています。

上條 陽斗さん(左)とRemi Takenouchiさん(右)

プロフィール

上條 陽斗(かみじょう はると)

東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻。2024年度未踏IT人材発掘・育成事業に採択。

開発テーマ名は「量産可能な4Dファブリケーションテキスタイルの開発」。担当は落合 陽一プロジェクトマネージャー。

2024年度未踏IT人材発掘・育成事業スーパークリエータ・紹介ページ別ウィンドウで開きます

プロフィール

Remi Takenouchi(レミ タケノウチ)

2007年 ロンドンにてフリーランススタイリストとして独立後、2012年帰国。

エッジーかつストーリーを感じる世界観で、ファッション・アートのスタイリングディレクション、コスチュームデザイン&制作を手掛ける。

広告・ミュージックビデオ・映画・ドラマ・雑誌・舞台など幅広いジャンルにて活躍中。

instagram.com/remitakenouchi 別ウィンドウで開きます