未踏に応募して採択されると、どんな世界が待っているのか? 応募するにあたっては、どのような思いがあったのか。実際に未踏を修了した方々に聞いてみました。

今回は、2023年度に「アニーリングマシンによる新規配送最適化手法の開発」で未踏ターゲット事業に応募し、待ち時間を考慮した配送最適化アルゴリズム「LRightAway」を開発した寺島悠登さん、石合智貴さん、本田理央さん、青木汐里さんのプロジェクトについて、寺島さんに話を聞きました。

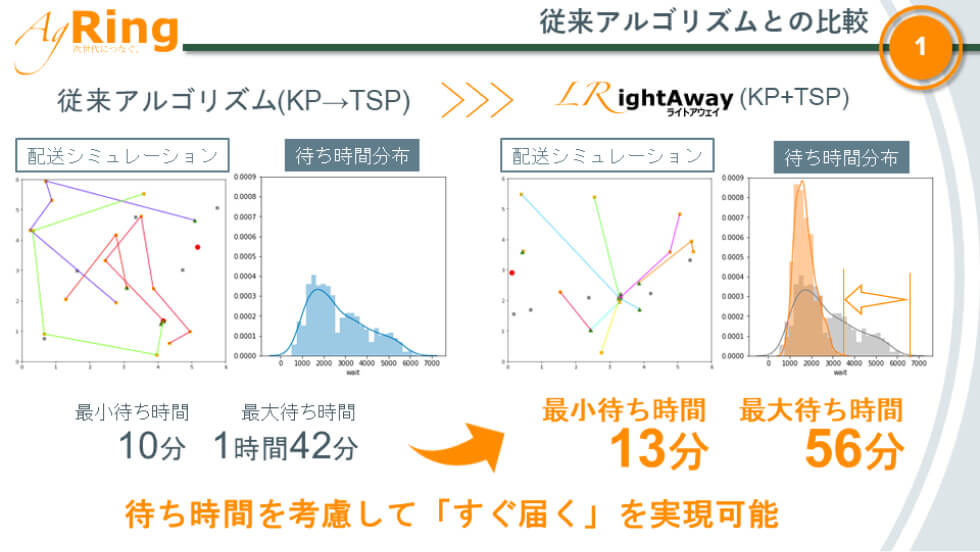

配送需要が増大する一方で、再配達の増加や配送の担い手不足に悩む物流業界にとって配送の最適化は喫緊の課題である。この課題を解決するためには配送経路をどう最適化するのかが鍵となるが、問題規模の増加に伴い計算コストが大幅に上昇するという側面もある。そこでアニーリングマシンを活用することで、効率的に新規経路配送を最適化できる手法を開発し、配送最適化ツール「LRightAway」をリリース。ナップザック問題と巡回セールスマン問題を同時に解くことでローカル配送ネットワークにおける新たな配送形態のシステムを整備し、「すぐ届く」配送の実現を目指した。

アニーリングマシンの経験は将来プラスになると考えた

なぜアニーリングマシンを活用した配送最適化に取り組もうと考えたのでしょうか。

慶應義塾大学理工学研究科の学生を対象に開かれているアントレプレナーシップ育成講座でのプロジェクトに参加したのがきっかけです。オムニバス形式でベンチャー企業の起業家の方々の話を聞き、自分たち自身でもアイデアを出して事業化を考える講座で、同じ研究室と隣の研究室の仲間で参加しました。

当初考えていたのは農作物の配送の最適化でした。鮮度など課題が多い配送を研究室で研究していたアニーリング技術を活用して解決できないかと考えました。ただ、農作物の流通に関わっている人たちにヒアリングしてみると、先端技術の活用以前に品質保持の方の課題がメインだとわかり、配送全般をターゲットにすることにしました。

ラストワンマイルに向けた配送最適化は物流業界にとって大きな課題ですが、これまでは人海戦術でなんとか解決しようとしてきました。しかし、人材不足が顕在化している今は別のアプローチが必要です。ドローンの活用も考えられていますが、配送最適化の課題を、先を見ながら地に足をつけつつ解決することを目指しました。

問題解決の手段としては逐次的な処理による古典的な手法もありますが、並行処理を得意とするアニーリングにしか解けない課題を解こうと、複数配送からもっと踏み込んだ待ち時間の課題に着目することで方向性が定まりました。

もともと隣の研究室(泰岡研究室)の石合と私がメインで取り組もうと考えていたのですが、私たちはスパコン分野が得意で量子コンピューティングはやっていませんでした。そこで私たちはビジネスサイドや技術的な課題の抽出をメインに取り組み、アニーリングの活用については、アニーリングマシンを研究している同じ研究室(村松研究室)の本田と青木に考えてもらうことにしました。

未踏ターゲット事業に応募したのはなぜだったのでしょうか。

アントレプレナーシップ講座では「アニーリングという手法が面白そう」ということで取り組んだだけで、巡回セールスマン問題やナップザック問題を組み合わせれば単一配送車で複数拠点への配送最適化が解けるのではというレベルでした。ただ、アニーリングは今後期待されている技術ですし、集中的に取り組んだ経験があれば社会人になってからもプラスになるはずだと考えました。

加えて未踏ターゲット事業では作業費用の支援があり、自分たちのアイデアをプロジェクトとして進めることができるのが大きな魅力でした。アントレプレナーとして活動しながら、未踏のコミュニティに入ることができるということもあって、思い切って応募してみようと考えました。

未踏関係者が身近に多くいたことも応募を後押ししてくれました。大学には未踏ターゲット事業プロジェクトマネージャーの田中宗先生がいて、研究室には産業技術総合研究所の遠藤克浩さん(未踏アドバンスト事業・未踏ターゲット事業修了生)が出入りしていましたし、先輩には未踏ターゲット事業に採択された鈴木雄大さんもいました。応募にあたって相談できたことも恵まれていたと思います。

未踏のネットワークならではの衝撃な出会いを経験した

未踏ターゲット事業にはどんなことを期待していましたか。

チームとしては成果を形にして残すことを目指していました。アニーリングの基礎的なものであっても成果を形にすることは技術者としては大切なことだと考えていました。

個人としては未踏のコミュニティに入って自分の強みを出していきたいと思っていました。同じ学部出身の未踏修了生の人たちは一人でなんでもできるくらい高いレベルの方々ですが、一人では世の中を動かすことは難しいと思います。私はそういう高いレベルの人たちをつなげて世の中に一石を投じる役目を果たしたい。その手始めとしてできるところからやろうと考えました。

プロジェクトはどう進めていったのでしょうか。

チームメンバーとしては4名いたので、手分けをして開発を進めることができました。週に1回開発方針と進捗状況について話し合い、月に一度のPMとの定例会に向けて何をどこまで進めておくかを確認しました。

実際の作業としてはやりたいことに対してどう技術的に対応するかについてPMからアドバイスをいただき、週ごとに目標を決めて進めていきました。プログラミングや動作検証については全員で取り組みました。

壁に突き当たったことはありましたか。それはどう乗り越えたのでしょうか。

アニーリングならではの良さを出すのに苦戦しました。もともと画期的なプログラミングを実現する手段としてアニーリングを位置付けていたのですが、PMから古典的なアプローチで行われている先行事例が提示されて、アニーリングでなくてもできるのではと指摘を受けたこともありました。

これまでにない新境地を切り開く未踏らしく、アニーリングならではの課題解決をどのように実現するかを考え、配送者リソースを最適化するナップザック問題と配送経路を最適化する巡回セールスマン問題を同時に解くことは古典的な手法ではできないことから、この2つの問題を同時に解くことを目指しました。

最終的にはアニーリングで解ける問題のサイズやどこに適用できるかまで検証することができました。また、実際に古典的な手法での実装もしてみて、比較することでアニーリングの良さを体感できました。

未踏ターゲット事業の期間中、PMや未踏修了生など未踏関係者とはどう関わったのでしょうか。良いアドバイスなどをもらえましたか。

期間中には中間発表の2回も含めて合計で4回の全体会議があって、色々とコメントをいただきました。アニーリングの優位性はどこにあるのかという意見は多かったですね。

特にスナップショットといわれる、配送経路をどの時点で最適化することが良いのかを決めるのが難しいのではということについては全員から言われました。

PMやテクニカルアドバイザーの方以外からも大きな衝撃を受けたことがありました。アニーリングの論文を最初に書いて、アニーリングの生みの親といわれる門脇正史さんが会場にいらして私たちのプレゼンを聞いていてくれたのです。

門脇さんから声をかけていただき、量子コンピューティング分野のエコシステムを創出するための「量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)」の寺部雅能さんをご紹介いただき、実際にお会いして色々なアドバイスをいただきました。ネットワークの広がりに未踏の凄さを実感しました。

リアルなビジネスの中でどう活かせるかに挑みたい

未踏ではどんな成果が得られたとお考えでしょうか。

アニーリングの技術的なところでは、ナップザック問題と巡回セールスマン問題の2つを組み合わせて同時に解くという新規性ですね。その結果、アウトプットとして、消費者の待ち時間を平準化することができ、単一配送車ではなく、複数配送車で複数地点を巡回するソリューションのスキームを作ることができました。

最大の待ち合わせ時間を減らして、みんな同じような待ち時間の分布にすることは、農作物の配送を最適化する上でも重要ですし、物流の課題の解決にもつながります。また仮想空間における複数配送車での複数地点の巡回をシミュレートして、アニメーションで再現できることをプレゼンテーションできました。

こうした成果をアプリケーションとして実装したのが2つの問題を同時に解決する配送最適化アルゴリズムである「LRightAway」です。「いかにもアニーリングらしい」と言われると嬉しいですね。

自分はもともと量子コンピューティングを研究してきたわけではありません。いわば寄り道をしてきたわけですが、結果的には仲間が集まってチームを組んで寄り道しながらも成果を上げることができたのは良かったと思います。

今後の展開としてはどんなことを考えているのでしょうか。

4年生になって計算力学の研究室に入りました。計算力学を活用したエンジニアリングのシミュレーションに量子コンピューティングが使われていて面白みをますます感じています。使う言語が親しみやすいPythonなので、プログラミングの敷居は高くありません。

量子コンピューティングは発展途上の技術ですが、量子力学の仕組みで成り立っているので、応用範囲が広く発展が望めます。その意味でも先行して取り組んでいくことが大事だと考えています。

今取り組んでいるのは、未踏期間中にも取り組んできたスナップショットの問題です。技術的なところはすでに取り組んできましたが、スナップショット自体はビジネス固有の問題です。今年はビジネスサイドの人たちとコミュニケーションをとっています。

今後は研究ではなく、このアルゴリズムをサービスに落とし込むために、量子コンピューティングの研究開発・社会実装の拠点である新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) の方やベンチャー企業の人たちと話し合いを続けています。対象としても配送だけでなく、もっと幅広いB2Bのサービスに使えるようにしていきたいと考えています。

Message

未踏ターゲット事業が量子コンピューティングのプロジェクトを募集しているのは期待の現れです。量子コンピューティングの活用はまだ発展途上にあります。その応用範囲は広く大きな可能性を持っています。アニーリングマシンなど量子コンピューティングに関わっている人はぜひ応募することをお勧めします。未踏には技術者が正しく評価される環境があります。応募することでそれがわかると思います。

プロフィール

寺島 悠登さん

慶應義塾大学理工学部機械工学科村松研究室に所属。現在は産業技術総合研究所のリサーチアシスタントも兼務。大学では、計算力学・CAE分野の研究に従事。2023年度未踏ターゲット事業に採択され、アニーリングマシンを用いた配送最適化サービスを開発する。