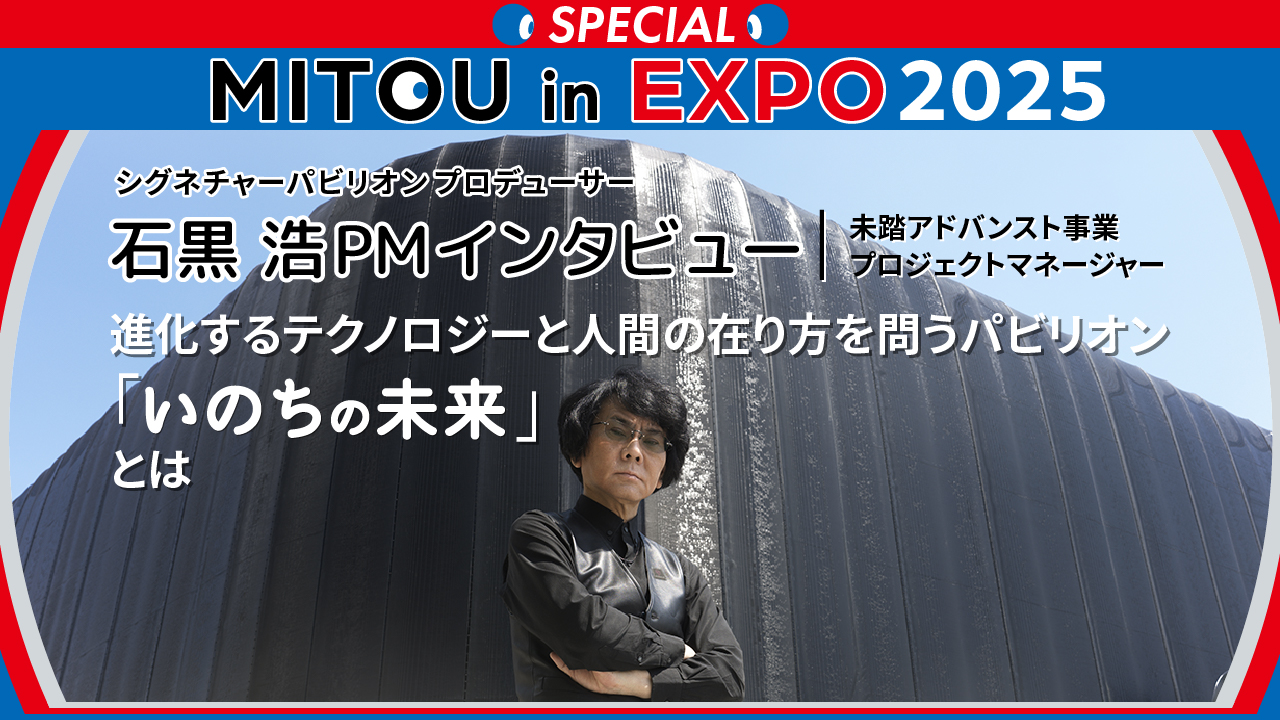

未踏アドバンスト事業プロジェクトマネージャーの石黒 浩PMが大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」をプロデュース。アンドロイド研究の第一人者としてトップを走ってきた石黒PMが、「いのち」に正面から取り組みました。パビリオンに込めた思いや、未踏人材との関わりについて語ってもらいました。

進化するテクノロジーと人間の在り方を問うパビリオン「いのちの未来」とは

50年後、1000年後の世界を描く

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」はどのようなパビリオンですか。

石黒 3つの展示ゾーンを通じて、いのちというものがテクノロジーで拡がり、変わっていく姿を表現しています。世界が変わっていったときに、いのちをどう捉えていくのか、来館者が考えるきっかけとなるような展示を目指しました。

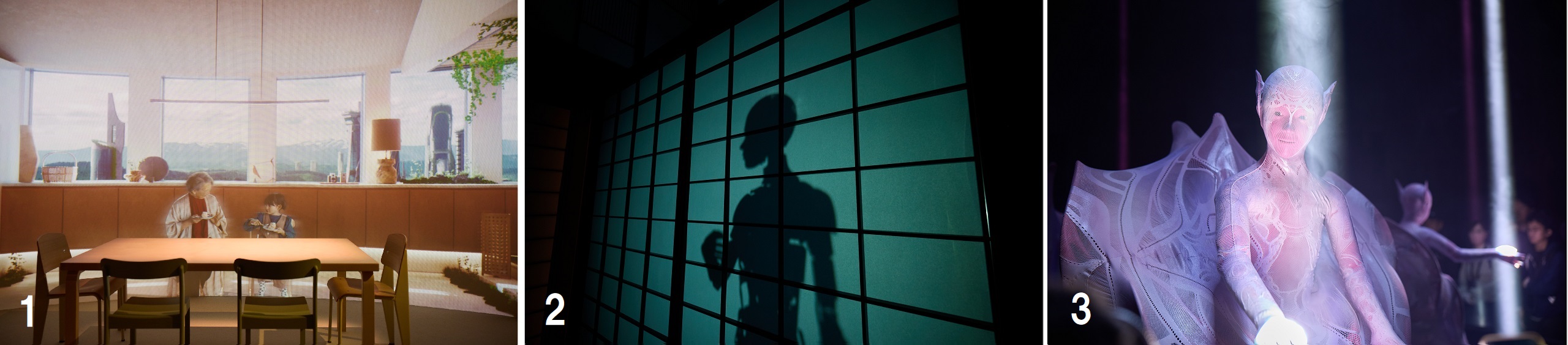

1つ目のゾーンは導入部分です。日本では古来、土偶、仏像、文楽人形など、さまざまな人の形にいのちを宿してきました。アンドロイドも延長線上にあります。その歴史を展示しています。

2つ目のゾーンはメインの展示になります。ここでは、50年後の世界や社会がどのようになるかというひとつの仮説を展示しています。高度に進化したアンドロイドが身近に存在し、技術の発展によって生まれた新たなインフラやサービスがある世界、生活を描いています。これは漠然とした想像ではなく、技術的な裏付けのもとに制作したものです。研究者や専門家に取材を行って、50年後に実現が可能な技術を調査し、展示に反映させています。

3つ目のゾーンでは、1000年後の人間の姿を芸術作品として表現しています。美しく描くことで、未来の人間の姿に希望を持ってもらえるといいと考えています。

どんな人に見てもらいたいですか。

石黒 小さいお子さんから高齢の方までいろいろな人に見に来ていただき、それぞれの立場からいのちについて考えてもらいたいです。

英語での案内もあるので、海外の人にもぜひ来てもらいたいと思います。

新しい技術を使い実証実験の場に

パビリオン内には、たくさんのアンドロイドとロボットが登場します。これらの進化についてどう考えていますか。

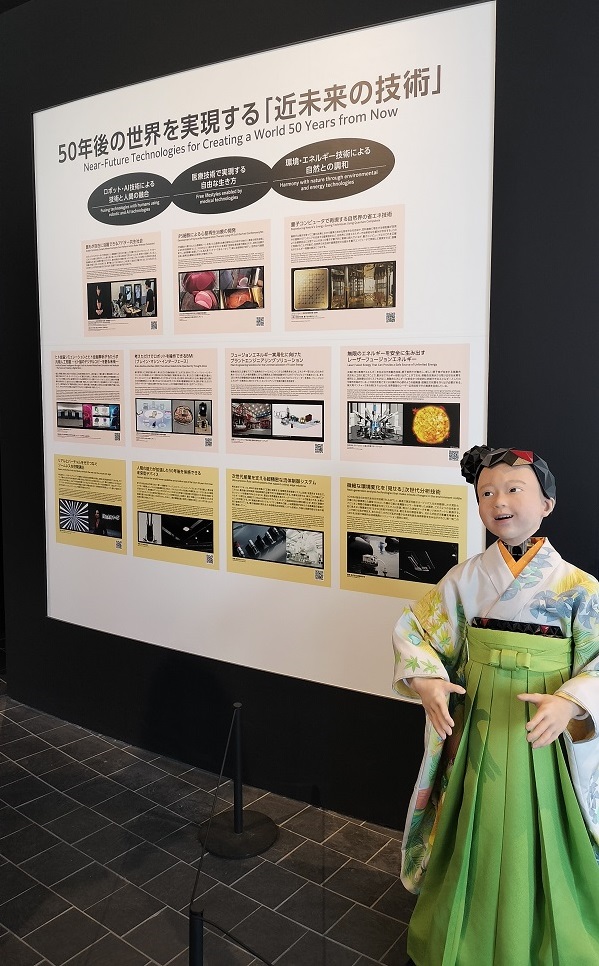

石黒 アンドロイドはより人間に近づいていきますが、人間の姿は短期間では変化しないので、アンドロイドの姿も大きく変わるものではありません。一方で、ロボットの姿形には制限がありません。パビリオンの案内役のロボットたちは自然物に近い姿をしています。50年後の未来では、もっと文化が豊かになって自然との調和が進んでいくとの仮説のもとにデザインしてもらいました。

パビリオンのプロデュースをするうえで、心掛けたことがあれば教えてください。

石黒 なるべく新しい技術を使い、パビリオン自体を一種の実証実験の場にしたいと思って取り組んでいます。

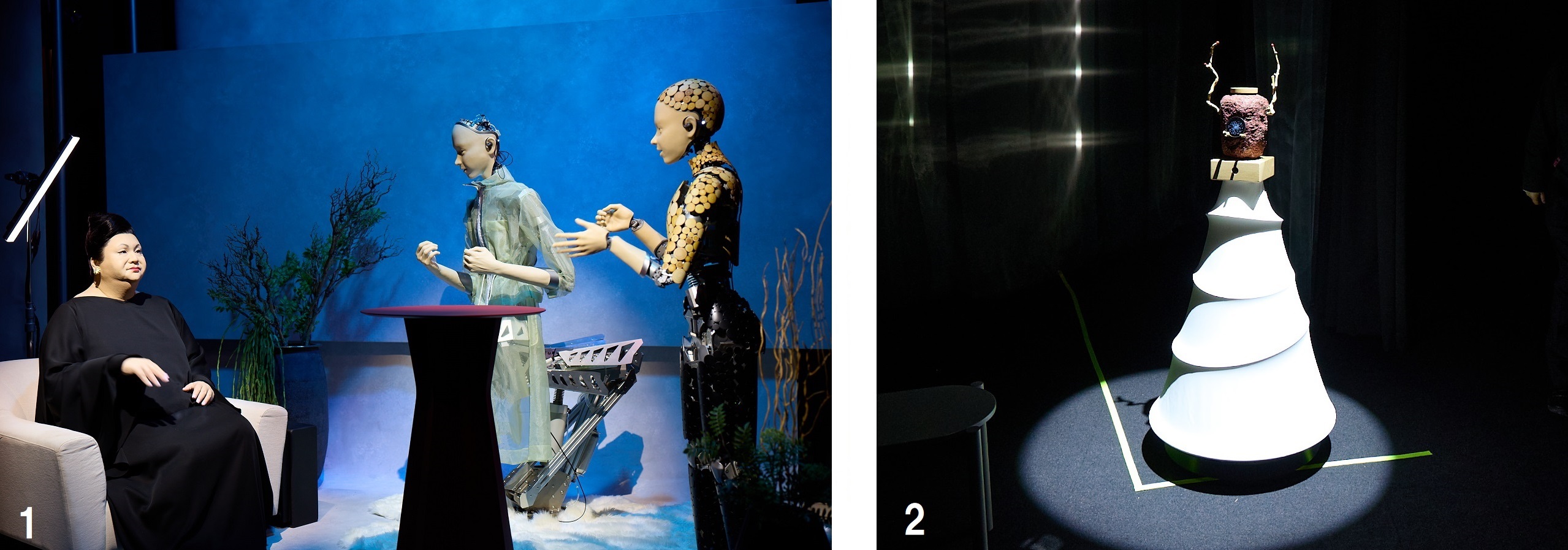

未踏修了生も関わってくれています。たとえば先ほどお話しした未来の技術の裏付けには、量子コンピューティング分野の専門家である藤井啓祐PM(未踏ターゲット事業PM)や束野仁政さん(未踏ターゲット事業修了生)、インターフェイス分野の稲見昌彦PM(未踏IT人材発掘・育成事業)にご協力いただきました。また、安田 昌平さん(未踏アドバンスト事業修了生)と共同で、パビリオン内に設置したセンサーネットワークを使って人流解析の研究を行っています。

どんな未来をつくるか 一人ひとり考える万博に

万博の意義とは何だと思いますか?

石黒 万博というのは、みんなで未来を切り開いていくためのきっかけを得る場所だと思います。歴代ずっと同じ目的で、万博は開催されてきたのだと思います。

前回大阪で万博が開催された1970年頃は、世界中がテクノロジーで豊かになることを目指していた、そんな時代でした。50年の間に急速にテクノロジーは進歩を遂げ、人類は、以前とは比較できないほど強大なちからを手に入れました。遺伝子技術によって人間が人間をデザインしたり、膨大なエネルギーで地球環境を破壊したりすることも可能になり、テクノロジーは豊かさをもたらすだけのものではなくなりました。人間や地球環境の未来に対して、責任を持つことが必要な時代になったのです。

この万博では、新しいものに触れて満足するだけではなく、この先の未来をどのようにつくっていけばよいか、自分はどんな未来をつくりたいのかということを、一人ひとりが考えていくということが大事です。そうして考えたことが、今回の万博が残す重要なレガシーになると考えています。

急激に技術が発展していく世の中で、IT人材・デジタル人材には何が必要だと思いますか?

石黒 IT人材・デジタル人材は、未来を背負って立つ存在です。いろいろなことができる時代になったからこそ、人間や社会をどうしていきたいか、近い未来だけでなく50年ぐらい先のことも考えて、自分なりのクリアなビジョンと具体的なイメージを持って取り組むことが必要だと思います。

石黒 浩(いしぐろ ひろし)

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授(大阪大学栄誉教授)、ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)。研究対象は、人とかかわるロボットやアンドロイドサイエンス。多数の論文を主要な科学雑誌や国際会議で発表。国際的にも高い評価を得ている。2009年より未踏事業プロジェクトマネージャーを務める。写真は左がアンドロイド、右が本人。

「いのちの未来」に関わる未踏人材

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授

藤井 啓祐PM(未踏ターゲット事業PM)

大阪大学 量子情報·量子生命研究センター

束野 仁政さん(2021年度未踏ターゲット事業)

50年後の技術予測に協力。パビリオン出口付近に掲示されているパネルに、量子コンピューティング分野の未来を伝えるWebサイトへのリンクがある。

株式会社Function創業者

安田 昌平さん(2023年度未踏アドバンスト事業)

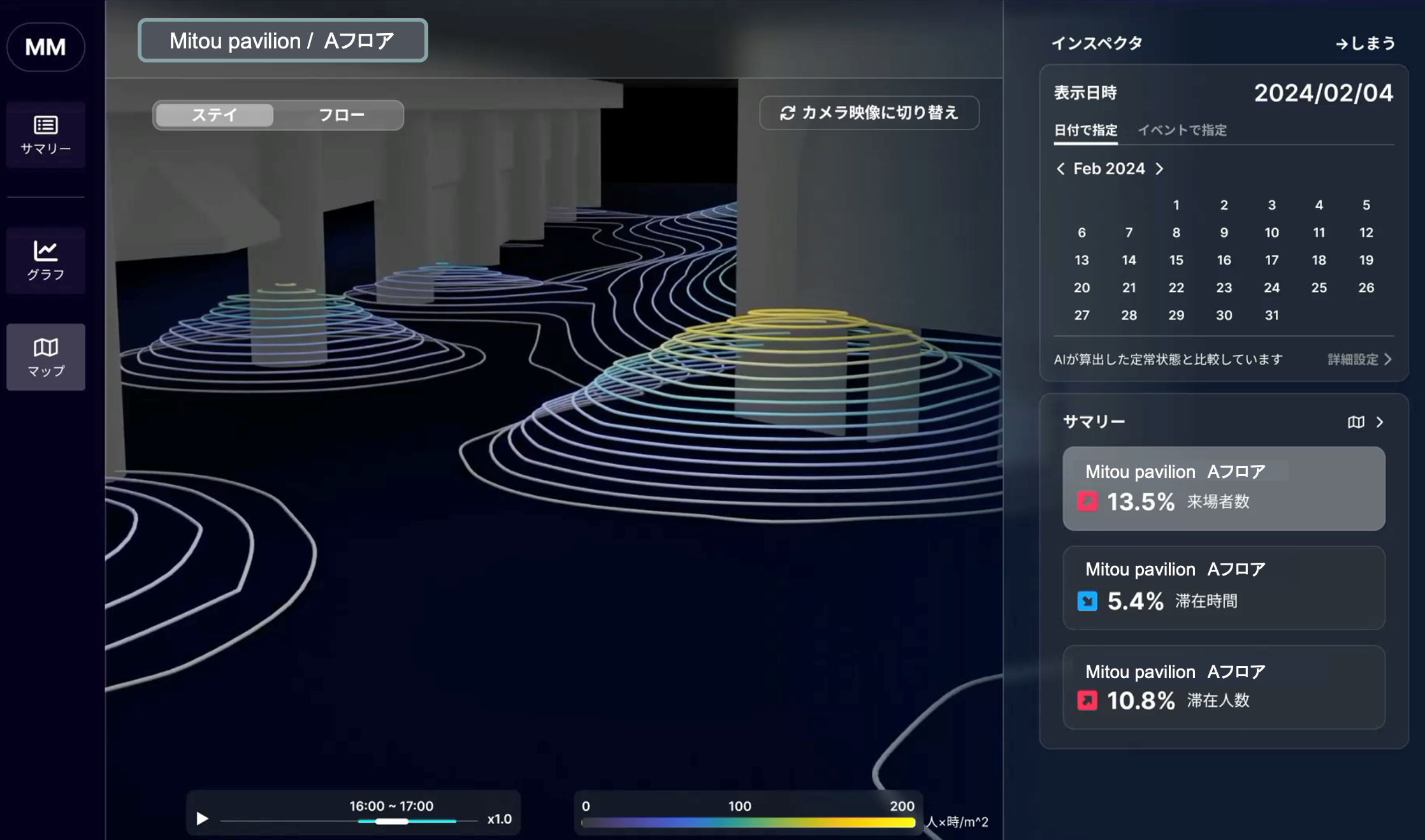

パビリオン内にセンサーネットワークを設置し、カメラ映像を用いて人流動態の把握・学習を実施。人間行動の予測や空間の最適制御に関する研究を進めている(図は人流デジタルツインのイメージ)。

東京大学 総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授

稲見 昌彦PM(未踏IT人材発掘・育成事業PM)

インターフェイス分野の専門家として50年後の技術予測に協力。